年の瀬も押し詰りだいぶ寒くなったが、今年は雪が少なく、1000m級の山もまだ移動できるかもと思って、12月23日に東筑摩郡麻績村(JCG09015C)にある三峯山(SOTA JA/NN-175 1,131m)山頂へ、いつもの様にSOTA運用に出かけた。

目的地までの道路は、雪は降ったようだが、気温が高いので道路上は溶けていて雪はほとんどなかった。

聖湖脇を抜けて別荘地脇を通過し頂上近くまで行くと、先のヘアピンにはかなり雪が残り、鎖で通行止めになっていた。

↓

山頂までは標高差約30m弱を残すのみだ。

脇の少しスペースの有る所に車を停め山頂まで歩く。

↓

↑

ちなみに写真の左側から車の前を通り、右上の頂上への登山道が有るのだが、雪が積もっていて、登るのは大変そうなので、雪の少ないヘアピン側の道を歩いて登った。

↑

頂上には展望台が有るが、鍵がかかっていて中には入れない。1階はトイレになっているが、これも鍵がかかって入れなかった。

展望台の2階の外の手すりのベランダ?には入れるので、もし雨が降る様なら、ここから運用も可能そうである。

↑山頂からの風景

山頂からは今一つの天気で、下界は半分雲海状態である。

聖湖側の風景、まだスキー場は雪が少なくて営業していない。

↓

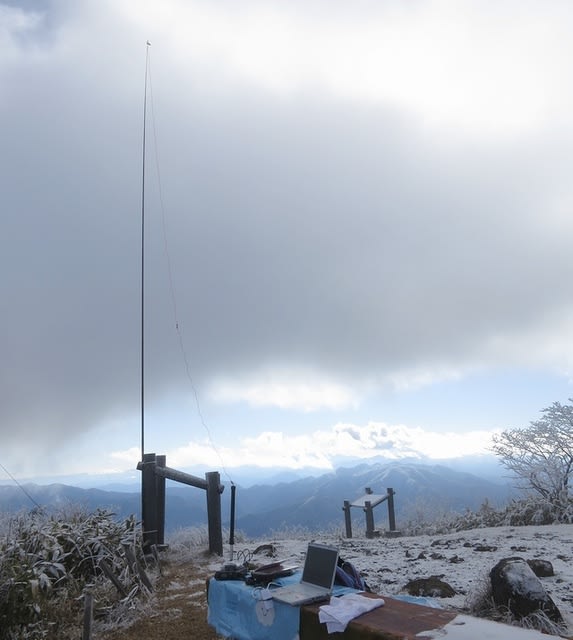

早速釣り竿アンテナを設置し、PCと無線機をセットアップ。

本日のシャック。今日は寒さ対策で、無線機とPCの電池に使い捨てカイロを張り付けてプチプチやタオルで巻いて運用。

↓

7MHzのCWから開始するが、今日はDXが開けていて、アジア、東ヨーロッパ辺りが強力に入ってきている。ロシアのコンテストをやっている様だ。

ロシアコンテストにかこつけてナンバー交換すればよかったのだが、この日のコンテストはナンバーがかなり難しい奴でとても相手にしてられないし、5Wでは、入ってきても飛んでかないだろうし、、、、

と言う訳で、コンテストに参加しない私にとっては、迷惑なQRMにしかならない。

ちなみに、CWの運用はいつもの様にCTESTWINとCWスキマーで行っているが、DXの強力な信号でAGCがガンガン効いて、せっかくの応答信号が、ぶつ切り状態で受信されて、なかなかうまく聞き取れない。

何局か呼ばれていたのだが、QRMで上手く取り切れず、7MHzでは3局交信するのがやっと。

14MHz/21MHzと上がっていくがこちらは開けていなくて全く応答なし。

↓14MHzにアンテナエレメントの設定を変更している所。

その後、アンテナをモービルホイップに変更して上げ、50MHzでCWで1局、144/430MHzでもCWで1局づつ交信。

途中小雨がパラついてきて、PCにタオルを掛けながら運用したが、幸いそれ程は降られずに済んだ。

最後は50.2MHzのSSBにて、6mAMロールコールメンバー2局と交信して、全部で8-QSOで終了。

↑今日は山用のガスコンロを持ってきたので、お湯を沸かして暖かいカップヌードルで昼食。

この後選手交代して、家内が50MHz/SSBと430MHz/FMでオンエア。

何とか4-QSOをクリアして、家内は終了。

この頃にはアンテナマークが点滅する様になり、電池が心もとなくなってきたので、この日はこれで撤収。

ちなみに、帰って電池の残り容量を測定すると300mAhだったので、約4時間の運用で90%ほど使い切ったようだ。

帰り道、稲荷山温泉の杏泉閣で露天風呂に入って温まって帰った。

と言う事で、今年は雪が少なかったから無事に行けたが、もう少し積もってると、車も上までは上がれず、登山道もアイゼンが無いと登れないレベルだったろうから、ギリギリ行けたと言った所か。

取り敢えず無事に運用出来て良かった。

2018.12.23 (12/25 UP)

目的地までの道路は、雪は降ったようだが、気温が高いので道路上は溶けていて雪はほとんどなかった。

聖湖脇を抜けて別荘地脇を通過し頂上近くまで行くと、先のヘアピンにはかなり雪が残り、鎖で通行止めになっていた。

↓

山頂までは標高差約30m弱を残すのみだ。

脇の少しスペースの有る所に車を停め山頂まで歩く。

↓

↑

ちなみに写真の左側から車の前を通り、右上の頂上への登山道が有るのだが、雪が積もっていて、登るのは大変そうなので、雪の少ないヘアピン側の道を歩いて登った。

↑

頂上には展望台が有るが、鍵がかかっていて中には入れない。1階はトイレになっているが、これも鍵がかかって入れなかった。

展望台の2階の外の手すりのベランダ?には入れるので、もし雨が降る様なら、ここから運用も可能そうである。

↑山頂からの風景

山頂からは今一つの天気で、下界は半分雲海状態である。

聖湖側の風景、まだスキー場は雪が少なくて営業していない。

↓

早速釣り竿アンテナを設置し、PCと無線機をセットアップ。

本日のシャック。今日は寒さ対策で、無線機とPCの電池に使い捨てカイロを張り付けてプチプチやタオルで巻いて運用。

↓

7MHzのCWから開始するが、今日はDXが開けていて、アジア、東ヨーロッパ辺りが強力に入ってきている。ロシアのコンテストをやっている様だ。

ロシアコンテストにかこつけてナンバー交換すればよかったのだが、この日のコンテストはナンバーがかなり難しい奴でとても相手にしてられないし、5Wでは、入ってきても飛んでかないだろうし、、、、

と言う訳で、コンテストに参加しない私にとっては、迷惑なQRMにしかならない。

ちなみに、CWの運用はいつもの様にCTESTWINとCWスキマーで行っているが、DXの強力な信号でAGCがガンガン効いて、せっかくの応答信号が、ぶつ切り状態で受信されて、なかなかうまく聞き取れない。

何局か呼ばれていたのだが、QRMで上手く取り切れず、7MHzでは3局交信するのがやっと。

14MHz/21MHzと上がっていくがこちらは開けていなくて全く応答なし。

↓14MHzにアンテナエレメントの設定を変更している所。

その後、アンテナをモービルホイップに変更して上げ、50MHzでCWで1局、144/430MHzでもCWで1局づつ交信。

途中小雨がパラついてきて、PCにタオルを掛けながら運用したが、幸いそれ程は降られずに済んだ。

最後は50.2MHzのSSBにて、6mAMロールコールメンバー2局と交信して、全部で8-QSOで終了。

↑今日は山用のガスコンロを持ってきたので、お湯を沸かして暖かいカップヌードルで昼食。

この後選手交代して、家内が50MHz/SSBと430MHz/FMでオンエア。

何とか4-QSOをクリアして、家内は終了。

この頃にはアンテナマークが点滅する様になり、電池が心もとなくなってきたので、この日はこれで撤収。

ちなみに、帰って電池の残り容量を測定すると300mAhだったので、約4時間の運用で90%ほど使い切ったようだ。

帰り道、稲荷山温泉の杏泉閣で露天風呂に入って温まって帰った。

と言う事で、今年は雪が少なかったから無事に行けたが、もう少し積もってると、車も上までは上がれず、登山道もアイゼンが無いと登れないレベルだったろうから、ギリギリ行けたと言った所か。

取り敢えず無事に運用出来て良かった。

2018.12.23 (12/25 UP)