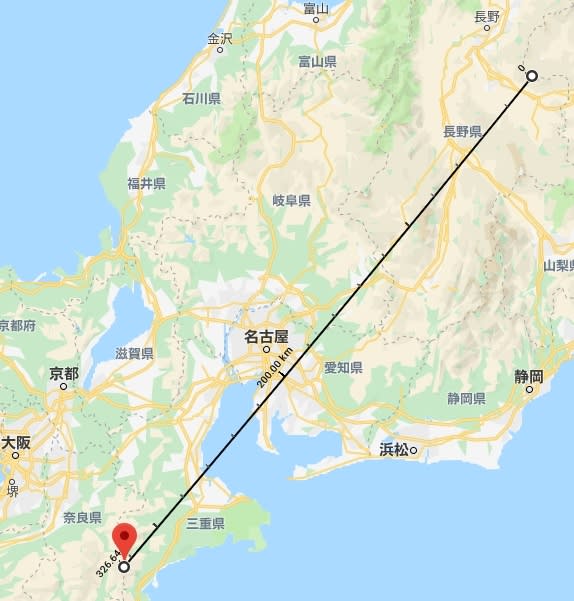

9月28日の土曜日、家内は根子岳~四阿山縦走に出かけるので、私一人で美ヶ原高原、王ヶ頭2,034m JA/NN-067にSOTA運用に出かけた。

Sep.28th, I went to JA/NN-067 Utsukushigahara-kougen(Ougatoh) 2,034m alone.

昨年登った時は、朝は小雨で、雨が止んだ後のガスガスの中を登ったが、今年は、日差しこそない物の、景色が良く見える状態での山登りだ!

↓Sign at parking exit.

↑美ヶ原自然保護センターの駐車場を出る所の看板

どうやら駐車場出口から1kmも歩けば山頂の様だ。

↑Walking on rough asphalt road.

しばらく、荒れた舗装路を歩いていく。

目の前には山頂の鉄塔群が、ちょうど向うに見える。

昨年は、ガスのせいで、山頂直下まで行かないと鉄塔の姿が見れなかったが、今年は初めから見えるので、鉄塔の見え具合で近づき具合が判る?

↓After walking for 5 minutes, I could see the trailhead.

↑5分程歩くと、登山口が見えて来た。

↓Information board beside mountain trail.

↑登山道わきの案内板

案内板によると、ここから25分で王ヶ頭山頂らしい。

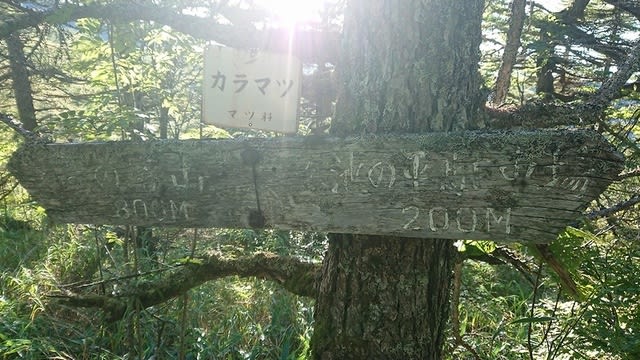

↓0.8km to Ougatoh(Summit of Utsukushigahara).

↑王ヶ頭までは0.8kmと成っている。舗装路が約200mと言う事かな。

↓Sign for「Tengu dew path」

↑天狗の露路と書かれた大きな看板が有るが、どれが天狗の露路??

よく判らないので、そのまま通過したが、次回は調べておこう。

↓Enter the mountain trail.

↑と言う事で、ここから登山道開始。しばらくは石の階段が続く。

↓Could see the tower in front of the road.

登山口から6~7分歩くと石の階段はなくなり、岩の階段?になった。

道の正面に鉄塔が見える。

↓A wooden fence. For what?

↑登山道入り口から20分程歩いた所で、何やら木製の柵が出て来る。

う~ん、何除け??

山頂はもうすぐだ!

途中で、後ろの方から車のエンジン音がする!?

↓Shuttle bus for the summit hotel.

↑何かと見ると、たぶん王ヶ頭ホテルの送迎バスかな?

中からこっちを見てる?

と言う事で、バスを見送り、もう一息。

↓Sign at the summit entrance.

↑同じような木製の柵を抜けた先に、美ヶ原高原の看板。

右手の茶色い建物は王ヶ頭ホテルだ。山頂は更にその右手方向だ。

↓Direction guide plate.

↑王ヶ頭の山頂点直前の看板。王ヶ鼻には時間が有れば寄りたいが、、

↓Behind obove sign.

↑この看板の裏っかわ。

↓Stele at the summit.

↑王ヶ頭山頂の石碑

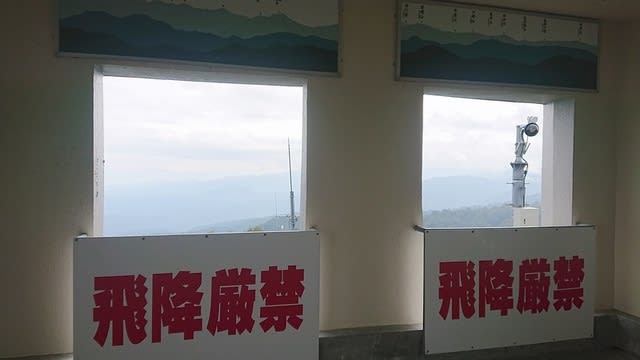

↓Information in front of the fence of the radio tower.

↑山頂の電波塔のフェンス前の案内看板。

↓East-Southeast view from the summit.

↑山頂から東~南東方向の眺め

↓Southeast-southwest view.

↑南東~南西方向の眺め

↓Southwest-west view.

↑南西~西方向の眺め

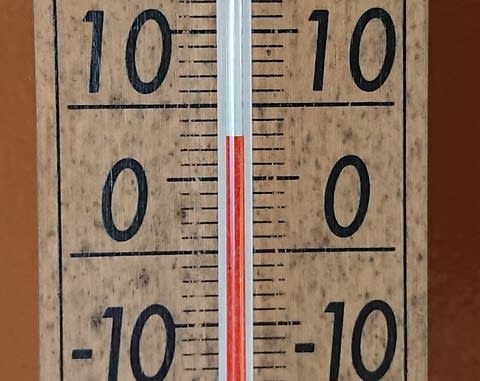

↓山頂は風が強く、かなり寒い!急いでダウンとカッパを着込む。

↑Summit was windy and quite cold!

さって、無線の準備をしましょう!

↓Today's shack for HF.

↑本日のHF向けシャック

フェンスが1.2m位と高いので、出来るだけエレメントをフェンスの上に出したくて、無線機をフェンスにぶら下げて使ってます!!

↓アンテナまで入れた全貌はこんな感じ。

↑Including the antenna, looks like this.

DJ-G7にSRH951Sを付け、フェンスにぶら下げ1.2と430のメインワッチ。

この日は、最初7MHzもあまりコンディションが良くなかったが、やってる内に少しだけコンディション上昇。4エリアから始まって、6,7エリア、次第に3、1エリアも少し入感した。

この日の結果は以下の通り。

7MHz/CW 10局(1-2局、3-2局、4-3局、6-1局、7-1局、0-1局)

14MHz/CW 1局(RW0極東ロシア局)

21MHz/CW 1局(1エリアGW??)

50MHz/CW 2局(1-2局)

50MHz/SSB 0局

144/CW 1局(1エリア)

430/CW 2局(1-1局、0-1局)

430/SSB 1局(TG-001白根山S2S)

430/FM 2局(0-2局;S2S1局含む)

1.2G/FM 0局

合計 20局

ちなみに、HFが終わって、50/144/430のホイップを釣り竿に付けて上げた所で、脇で電源と地面に落ちたアンテナ線だけがつながっていたFT-817の7MHzで私のコールを呼んでくる局が居た。

秋田のIOT局だ。

既にアンテナ線は落っこちているので、外して、RHM-8Bのロッドアンテナを一杯に伸ばして送信しようとしたが、無線機が高い位置にあったので、アンテナが伸ばしきれていなくて、送信するとHVSWRに成ってしまい、同調が取れなかったので諦めた。もしロッドを一杯伸ばせていても、1.5m長のアンテナじゃ届かなかったかもしれないが、、、、

↓Change antenna to V/UHF.

↑そんな訳で、アンテナをV/Uにチェンジ。

バンドチェンジの頭にTG-001白根山のQOT局と430/SSBでS2Sゲット!

6m/SSBからCWへの変更のスポット上げ様とするとTG-043、6m/SSBのCOT局のスポットを発見。試しにダイヤルを合わせると良く聞こえてくる。よしよしと思い、前の局が終わったので、コールしたが応答がない。

ダメか~、、、と良くリグを見ると、なんとモードがCW!これだとマイク持ってPTT押してもTXに切り替わるだけで、何の波も出ない!

しまった~!と思ったがもう後の祭り!COT局はそれを最後に6mSSBからは移った様で、もう聞えなくなってしまった。

↓For V/UHF, moved RIG to lower.

↑V/Uは同軸でアンテナを引き回すので、無線機は下に降ろした。

この日は、家内が根子岳~四阿山縦走なので、山頂に着いたら、433メインで呼んで貰う為にDJ-G7をフェンスにぶら下げているのだが、運用中の3時間位で、一度もスケルチが開かない。3時間もだれもCQを出さないなんて事無いと思うけど、、、、

電波塔の近くで多少感度抑圧してるなとは思っていたが、どうも見た目以上に相当やられている感じである。

そんな訳で、1.2Gは坊主!

天気は、次第に雲が多くなり、風も冷たくなってきた。

Weather was getting more cloudy and the wind getting colder.

↓A cloud like a dragon has come out! Quick withdrawal.

↑竜みたいな雲も出て来た!

と言う事で、急いで撤収。

途中で雨に降られるといやなので、カッパもダウンも着たまま下山する。

↓I found a group of bicycles near the summit.

↑山頂近くで自転車での一団を発見。すごい脚力だな!

この自転車の通っている道路を過ぎたあたりで、430でXYLの声が入感。

良く聞くとAWE局とQSO中。まだ標高差25m未満。呼んでS2Sゲット。

でも鉄塔に近いと、Sは9オーバーなのにノイズ交じりでメリット4。

少し離れると59オーバーフルスケでハッキリと入感。つまり鉄塔直下は、フルスケレベルでも感度抑圧されて受からないって事か??!!

この後AWE局とも交信してから、山を下る。

下りながら、登山道わきに、いくつか小さな花が咲いているのを発見。

↓Yellow flower(Do not know the name.)

↑ なんでしょう?名前が判りません。

↓Yama-hahako

↑ヤマハハコ(山母子)だそうです。(GreenSnapで教えて貰いました)

↓Yellow flower(Do not know the name too.)

↑ これも名前が判りません。

↓Purple clover.

↑ムラサキツメクサ(アカツメクサ)だそうです。クローバーの仲間?

行は急いで登ろうと鉄塔ばかり見ながら上がったせいか気が付きませんでしたが、下りは、足元を見ながら降りるので結構目につきました。

と言う事で、雨が降る前に無事に下ってこられた。

お相手頂いた各局様、いつも交信して頂き、有難うございました。

Tnx for all stations who QSO with me !

2019.9.28 (9/30 UP)

Sep.28th, I went to JA/NN-067 Utsukushigahara-kougen(Ougatoh) 2,034m alone.

昨年登った時は、朝は小雨で、雨が止んだ後のガスガスの中を登ったが、今年は、日差しこそない物の、景色が良く見える状態での山登りだ!

↓Sign at parking exit.

↑美ヶ原自然保護センターの駐車場を出る所の看板

どうやら駐車場出口から1kmも歩けば山頂の様だ。

↑Walking on rough asphalt road.

しばらく、荒れた舗装路を歩いていく。

目の前には山頂の鉄塔群が、ちょうど向うに見える。

昨年は、ガスのせいで、山頂直下まで行かないと鉄塔の姿が見れなかったが、今年は初めから見えるので、鉄塔の見え具合で近づき具合が判る?

↓After walking for 5 minutes, I could see the trailhead.

↑5分程歩くと、登山口が見えて来た。

↓Information board beside mountain trail.

↑登山道わきの案内板

案内板によると、ここから25分で王ヶ頭山頂らしい。

↓0.8km to Ougatoh(Summit of Utsukushigahara).

↑王ヶ頭までは0.8kmと成っている。舗装路が約200mと言う事かな。

↓Sign for「Tengu dew path」

↑天狗の露路と書かれた大きな看板が有るが、どれが天狗の露路??

よく判らないので、そのまま通過したが、次回は調べておこう。

↓Enter the mountain trail.

↑と言う事で、ここから登山道開始。しばらくは石の階段が続く。

↓Could see the tower in front of the road.

登山口から6~7分歩くと石の階段はなくなり、岩の階段?になった。

道の正面に鉄塔が見える。

↓A wooden fence. For what?

↑登山道入り口から20分程歩いた所で、何やら木製の柵が出て来る。

う~ん、何除け??

山頂はもうすぐだ!

途中で、後ろの方から車のエンジン音がする!?

↓Shuttle bus for the summit hotel.

↑何かと見ると、たぶん王ヶ頭ホテルの送迎バスかな?

中からこっちを見てる?

と言う事で、バスを見送り、もう一息。

↓Sign at the summit entrance.

↑同じような木製の柵を抜けた先に、美ヶ原高原の看板。

右手の茶色い建物は王ヶ頭ホテルだ。山頂は更にその右手方向だ。

↓Direction guide plate.

↑王ヶ頭の山頂点直前の看板。王ヶ鼻には時間が有れば寄りたいが、、

↓Behind obove sign.

↑この看板の裏っかわ。

↓Stele at the summit.

↑王ヶ頭山頂の石碑

↓Information in front of the fence of the radio tower.

↑山頂の電波塔のフェンス前の案内看板。

↓East-Southeast view from the summit.

↑山頂から東~南東方向の眺め

↓Southeast-southwest view.

↑南東~南西方向の眺め

↓Southwest-west view.

↑南西~西方向の眺め

↓山頂は風が強く、かなり寒い!急いでダウンとカッパを着込む。

↑Summit was windy and quite cold!

さって、無線の準備をしましょう!

↓Today's shack for HF.

↑本日のHF向けシャック

フェンスが1.2m位と高いので、出来るだけエレメントをフェンスの上に出したくて、無線機をフェンスにぶら下げて使ってます!!

↓アンテナまで入れた全貌はこんな感じ。

↑Including the antenna, looks like this.

DJ-G7にSRH951Sを付け、フェンスにぶら下げ1.2と430のメインワッチ。

この日は、最初7MHzもあまりコンディションが良くなかったが、やってる内に少しだけコンディション上昇。4エリアから始まって、6,7エリア、次第に3、1エリアも少し入感した。

この日の結果は以下の通り。

7MHz/CW 10局(1-2局、3-2局、4-3局、6-1局、7-1局、0-1局)

14MHz/CW 1局(RW0極東ロシア局)

21MHz/CW 1局(1エリアGW??)

50MHz/CW 2局(1-2局)

50MHz/SSB 0局

144/CW 1局(1エリア)

430/CW 2局(1-1局、0-1局)

430/SSB 1局(TG-001白根山S2S)

430/FM 2局(0-2局;S2S1局含む)

1.2G/FM 0局

合計 20局

ちなみに、HFが終わって、50/144/430のホイップを釣り竿に付けて上げた所で、脇で電源と地面に落ちたアンテナ線だけがつながっていたFT-817の7MHzで私のコールを呼んでくる局が居た。

秋田のIOT局だ。

既にアンテナ線は落っこちているので、外して、RHM-8Bのロッドアンテナを一杯に伸ばして送信しようとしたが、無線機が高い位置にあったので、アンテナが伸ばしきれていなくて、送信するとHVSWRに成ってしまい、同調が取れなかったので諦めた。もしロッドを一杯伸ばせていても、1.5m長のアンテナじゃ届かなかったかもしれないが、、、、

↓Change antenna to V/UHF.

↑そんな訳で、アンテナをV/Uにチェンジ。

バンドチェンジの頭にTG-001白根山のQOT局と430/SSBでS2Sゲット!

6m/SSBからCWへの変更のスポット上げ様とするとTG-043、6m/SSBのCOT局のスポットを発見。試しにダイヤルを合わせると良く聞こえてくる。よしよしと思い、前の局が終わったので、コールしたが応答がない。

ダメか~、、、と良くリグを見ると、なんとモードがCW!これだとマイク持ってPTT押してもTXに切り替わるだけで、何の波も出ない!

しまった~!と思ったがもう後の祭り!COT局はそれを最後に6mSSBからは移った様で、もう聞えなくなってしまった。

↓For V/UHF, moved RIG to lower.

↑V/Uは同軸でアンテナを引き回すので、無線機は下に降ろした。

この日は、家内が根子岳~四阿山縦走なので、山頂に着いたら、433メインで呼んで貰う為にDJ-G7をフェンスにぶら下げているのだが、運用中の3時間位で、一度もスケルチが開かない。3時間もだれもCQを出さないなんて事無いと思うけど、、、、

電波塔の近くで多少感度抑圧してるなとは思っていたが、どうも見た目以上に相当やられている感じである。

そんな訳で、1.2Gは坊主!

天気は、次第に雲が多くなり、風も冷たくなってきた。

Weather was getting more cloudy and the wind getting colder.

↓A cloud like a dragon has come out! Quick withdrawal.

↑竜みたいな雲も出て来た!

と言う事で、急いで撤収。

途中で雨に降られるといやなので、カッパもダウンも着たまま下山する。

↓I found a group of bicycles near the summit.

↑山頂近くで自転車での一団を発見。すごい脚力だな!

この自転車の通っている道路を過ぎたあたりで、430でXYLの声が入感。

良く聞くとAWE局とQSO中。まだ標高差25m未満。呼んでS2Sゲット。

でも鉄塔に近いと、Sは9オーバーなのにノイズ交じりでメリット4。

少し離れると59オーバーフルスケでハッキリと入感。つまり鉄塔直下は、フルスケレベルでも感度抑圧されて受からないって事か??!!

この後AWE局とも交信してから、山を下る。

下りながら、登山道わきに、いくつか小さな花が咲いているのを発見。

↓Yellow flower(Do not know the name.)

↑ なんでしょう?名前が判りません。

↓Yama-hahako

↑ヤマハハコ(山母子)だそうです。(GreenSnapで教えて貰いました)

↓Yellow flower(Do not know the name too.)

↑ これも名前が判りません。

↓Purple clover.

↑ムラサキツメクサ(アカツメクサ)だそうです。クローバーの仲間?

行は急いで登ろうと鉄塔ばかり見ながら上がったせいか気が付きませんでしたが、下りは、足元を見ながら降りるので結構目につきました。

と言う事で、雨が降る前に無事に下ってこられた。

お相手頂いた各局様、いつも交信して頂き、有難うございました。

Tnx for all stations who QSO with me !

2019.9.28 (9/30 UP)