SOTA operation from JA/NN-032 Kitayokodake

10月26日の土曜日、北八ヶ岳ロープウェイを使って、八ヶ岳の北横岳2,480m JA/NN-032に登り、SOTA運用を行ってきた。

↓北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅 Kita-yatsugatake Ropeway station

北八ヶ岳ロープウェイは8時20分始発。自宅を6時前位に出発して、ロープウェイの山麓駅に7時40分位に着いた。

↑Start point of Ropeway

早速準備をして、始発の8時20分のロープウェイに乗った。

↑ロープウェイからの眺め Veiw from Ropeway

下界は雲海、遠くには雪をかぶったアルプスが見える。

↑山頂駅を出たところ。

Tsuboniwa. Start point of todays trecking.

↑坪庭の入り口にはでかいキツツキの募金箱が!

Big Wood-pecker! Trecking road is left.

↑北横岳への分岐点。ここ迄15分弱。

Branch to Kitayokodake. About 15min. from station.

↑ところどころ木道になってます。

↑比較的整備された登山道が続きます。

↑時々木道を通さないようなロープ。 弱くなってるのでしょうか??

↑北横岳/三ツ岳の分岐点。ここ迄約50分。

Branch to Kitayokodake or Mitsudake. About 50min. from St.

↑北横岳ヒュッテに到着。ここ迄56分程。

Kitayokodake hutte. About 56min. from St.

ヒュッテはお休み?ここで少しトイレ休憩。ここは有料トイレでした。

↑この先はこんな感じで岩がゴロゴロ。Many rocks!

↑何やら山頂の臭いがしてきた、、、Is the summit close ?!

↑北横岳 南峰 到着。ここ迄約70分弱。Kitayokodake South peak.

ここでもSOTAの条件は満たすがせっかくなので、後8m高い北峰へ!

↑北横岳 北峰 到着。登山時間は1時間13分。休憩も含め1.5時間で到着。

Kitayokodake Noth peak 2,480m . Total 1.5hour(include rest time)

山頂到着時刻は10時を回っていたので、早速機材を展開。

↑本日のシャック。Today's shack!

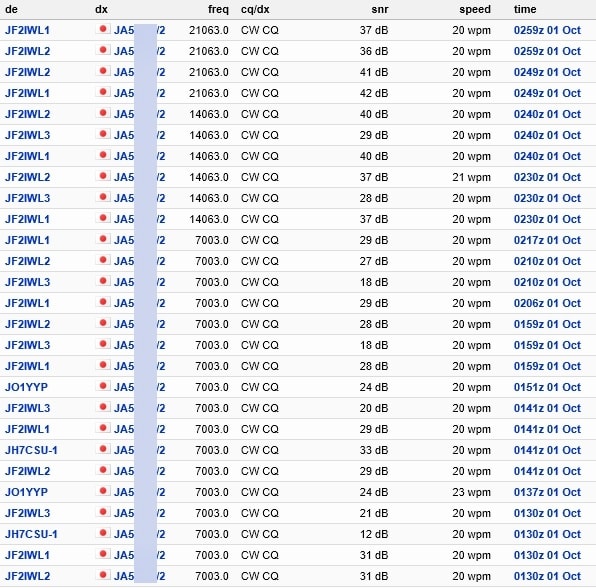

11時過ぎから7MHz/CWからオンエア開始。ちょっと微妙なCondex。

14MHzでは、時間が遅いせいかDXからは呼ばれず、、、

21MHzでは、いつものニュージーのBYZ局からコール頂く。

いつもと順番を変えて1.2G/FMでCQ。何とか1局呼んで頂いた。

50MHzCWはRBNに乗ったので、チェイサーさん以外に三郷の局からもコールが有った。

50MHzSSBでCQを出しても取ってくれないので、少しサーチして、S2Sを1局GET出来た。

↑アンテナの様子。右はXYL用。

Shacks and Antnnas. Right side Antenna is for my XYL.

本日の結果

7MHz/CW 12局

14MHz/CW 1局

21MHz/CW 2局(ZL1局含む)

1.2GHz/FM 1

50MHz/CW 2 /SSB 2(1局S2S)

144MHz & 430MHz /CW 0

合計20局

↑山頂から南西方向の眺め。遠くには雪をかぶったアルプスも。

South-West direction.

↑北正方向の眺め。直ぐそばに見えるのは蓼科山

Noth-West direction. Right side mountain is Tateshinasan.

↑東にはJAXAの臼田の64mパラボラが見える。

East, JAXA Usuda Deep Space Center 64m parabolic antenna.

と言う事で、14時には撤収を開始して、14時半頃に下山開始。

↑坪庭の分岐まで下山。下りは55分程。Branch for Tsuboniwa.

↑雲間からの天使の階段とその下の雲が輝いてる。Angel stairs.

↑ロープーウェイの山頂駅に到着。下りは休憩込み1時間8分程。

Arrived at the station of the ropeway. Downtime is 68 min..

ロープーウェイで麓駅まで下り、その後蓼科牧場辺りのホテルの温泉につかって19時頃に自宅へ帰り着いた。

今回もQSO頂いた各局様、どうも有難うございました。

Tnx for all stations who QSO with me !

2019.10.26 (10/30 UP)

10月26日の土曜日、北八ヶ岳ロープウェイを使って、八ヶ岳の北横岳2,480m JA/NN-032に登り、SOTA運用を行ってきた。

↓北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅 Kita-yatsugatake Ropeway station

北八ヶ岳ロープウェイは8時20分始発。自宅を6時前位に出発して、ロープウェイの山麓駅に7時40分位に着いた。

↑Start point of Ropeway

早速準備をして、始発の8時20分のロープウェイに乗った。

↑ロープウェイからの眺め Veiw from Ropeway

下界は雲海、遠くには雪をかぶったアルプスが見える。

↑山頂駅を出たところ。

Tsuboniwa. Start point of todays trecking.

↑坪庭の入り口にはでかいキツツキの募金箱が!

Big Wood-pecker! Trecking road is left.

↑北横岳への分岐点。ここ迄15分弱。

Branch to Kitayokodake. About 15min. from station.

↑ところどころ木道になってます。

↑比較的整備された登山道が続きます。

↑時々木道を通さないようなロープ。 弱くなってるのでしょうか??

↑北横岳/三ツ岳の分岐点。ここ迄約50分。

Branch to Kitayokodake or Mitsudake. About 50min. from St.

↑北横岳ヒュッテに到着。ここ迄56分程。

Kitayokodake hutte. About 56min. from St.

ヒュッテはお休み?ここで少しトイレ休憩。ここは有料トイレでした。

↑この先はこんな感じで岩がゴロゴロ。Many rocks!

↑何やら山頂の臭いがしてきた、、、Is the summit close ?!

↑北横岳 南峰 到着。ここ迄約70分弱。Kitayokodake South peak.

ここでもSOTAの条件は満たすがせっかくなので、後8m高い北峰へ!

↑北横岳 北峰 到着。登山時間は1時間13分。休憩も含め1.5時間で到着。

Kitayokodake Noth peak 2,480m . Total 1.5hour(include rest time)

山頂到着時刻は10時を回っていたので、早速機材を展開。

↑本日のシャック。Today's shack!

11時過ぎから7MHz/CWからオンエア開始。ちょっと微妙なCondex。

14MHzでは、時間が遅いせいかDXからは呼ばれず、、、

21MHzでは、いつものニュージーのBYZ局からコール頂く。

いつもと順番を変えて1.2G/FMでCQ。何とか1局呼んで頂いた。

50MHzCWはRBNに乗ったので、チェイサーさん以外に三郷の局からもコールが有った。

50MHzSSBでCQを出しても取ってくれないので、少しサーチして、S2Sを1局GET出来た。

↑アンテナの様子。右はXYL用。

Shacks and Antnnas. Right side Antenna is for my XYL.

本日の結果

7MHz/CW 12局

14MHz/CW 1局

21MHz/CW 2局(ZL1局含む)

1.2GHz/FM 1

50MHz/CW 2 /SSB 2(1局S2S)

144MHz & 430MHz /CW 0

合計20局

↑山頂から南西方向の眺め。遠くには雪をかぶったアルプスも。

South-West direction.

↑北正方向の眺め。直ぐそばに見えるのは蓼科山

Noth-West direction. Right side mountain is Tateshinasan.

↑東にはJAXAの臼田の64mパラボラが見える。

East, JAXA Usuda Deep Space Center 64m parabolic antenna.

と言う事で、14時には撤収を開始して、14時半頃に下山開始。

↑坪庭の分岐まで下山。下りは55分程。Branch for Tsuboniwa.

↑雲間からの天使の階段とその下の雲が輝いてる。Angel stairs.

↑ロープーウェイの山頂駅に到着。下りは休憩込み1時間8分程。

Arrived at the station of the ropeway. Downtime is 68 min..

ロープーウェイで麓駅まで下り、その後蓼科牧場辺りのホテルの温泉につかって19時頃に自宅へ帰り着いた。

今回もQSO頂いた各局様、どうも有難うございました。

Tnx for all stations who QSO with me !

2019.10.26 (10/30 UP)