押し迫ってまいりました。

あれよあれよという間に暮れていきそうで

焦りますねぇ。

少し時間がたちましたが、旧船堀村家並み地図でめぐる新川フィールドワーク

全2回のうちの後半部分のアップです。

日 時: 12月6日 9時30分~11時30分ごろ

コース: 宇喜田橋東側たもと(船堀3丁目・前回の解散場所)~宇喜田橋

~新川右岸(北葛西1丁目)~西水門橋~新川左岸(船堀2丁目)沿い

~法然寺~宇喜田橋西側たもと(船堀2丁目)

〇コース地図は後ほど。

案内人: 宇田川鐘弥さん、村田祐一郎さん(※1)、

大谷寿雄 法然寺前ご住職(現在は息子さんに譲られたとのこと)

内 容: 大正初期の旧船堀村家並み地図(※2)をもとに新川を歩き、今昔の検証をする。

※1 宇喜田橋が賃取橋(※3)だった頃、橋のたもとの村田家が賃料を管理されていました。

(特別参加です!)

※2 法龍寺の木本順司ご住職が中心となり有志の人たちによって作成、平成3年1月に完成しました。

前回の解散場所、船堀側の宇喜田橋東のたもとからのスタート!

賃取橋(※3)だった頃、家が宇喜田橋を管理していたという

村田祐一郎さんに当時のお話を聞くことができました。

賃取橋(※3)とは

橋銭という通行料の必要な、いわゆる賃取橋は、区内では明治12年(1879)

架橋の逆井橋をはじめとして、昭和2年の新川口橋、4年の宇喜田橋がありました。

橋銭はいずれも橋の架設費用にあてられています。

(引用:江戸川区郷土資料室 特別展「江戸川区の橋・今昔」資料)

<賃取橋「橋代頂きます」宇喜田橋 (「江戸川区二十年」より>

宇喜田橋について

〇昭和4年(1929)架橋 木製 賃取橋

料金:大人一銭、自転車・リヤカー三銭、荷車四銭、牛・馬・自動車十銭

(※昭和9年4月・区内の渡船と賃取橋【江戸川区勢要覧】・江戸川区史全)

〇昭和15年(1940)架橋 木製

橋長33.50メートル 幅員3.60メートル

〇昭和32年(1957)架橋 日本初の鋼床版橋

現在の橋です。

宇喜田橋の歴史には3つの時代があったということを頭にいれて

以下、様々な地図で各年代ごとに見てみたい。

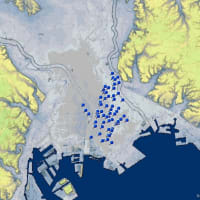

昭和22年と38年の航空写真が見られるgoo地図でみてみる。

<iframe src="http://map.goo.ne.jp/map.php?MAP=E139.51.52.282N35.40.38.522&ZM=10&W=0" width="650" height="550"></iframe>

フレームの上の「古地図(東京)」にカーソルを持っていくと、

昭和22年と38年が選べる。

ふたつの地図には、埋め立て前の宇喜田川(新川から南西方向へ流れている川)

の姿と埋立てられた後の街の様子が見られて、興味深い。

宇喜田橋だが

昭和22年の地図では、昭和15年架け替えの橋が

昭和38年の地図では、32年架橋の現在の橋が確認できる。

ここはぜひ昭和4年架橋、賃取橋だった頃の宇喜田橋を見たい!

国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」の中から探してみた。

■賃取橋だった頃の宇喜田橋

〇昭和11年(1936)の空中写真2枚

〇http://mapps.gsi.go.jp/contentsImageDisplay.do?specificationId=691268&isDetail=true(高解像度)

(※http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=691268より)

1936/06/11(昭11)

・http://mapps.gsi.go.jp/contentsImageDisplay.do?specificationId=691269&isDetail=true(高解像度)

(※http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=691269より)

1936/06/11(昭11)

高解像度表示でみるとズームしてもはっきり橋が見えますね。

〇今昔マップon the webで見てみる。

今度は、賃取橋だった頃の宇喜田橋を今昔マップで見てみよう。

<iframe src="http://ktgis.net/kjmapw/kjmapw.html?lat=35.68032837115589&lng=139.86206503778078&zoom=16&dataset=tokyo50&age=2&map2type=roadmap&dual=true&mapOpacity=10&altitudeOpacity=4" width="650" height="550"></iframe>

※※「今昔マップ on the web」使用(1927年-39年)

あれ、宇喜田橋がない!!

1927年-39年とは昭和2年から14年である。

まさに宇喜田橋が賃取橋だった頃・・・なんで??

「今昔マップ地図on the web」の地図について調べると

「地形図 東京首部(昭和5年測図 昭和7年6月30日発行)とあった。

今昔マップon the webの左にある「データーセット選択」で

1944年-54年(昭和19年-29)を選択して見てみると

昭和15年架け替えられた木造宇喜田橋が載っている。

ちなみに地図は、「地形図 東京首部(昭和22年資修 昭和22年7月30日発行)である。

「測図」と「資修」

ふたつの地図は、「地形図 東京首部」と同だが、年に続く用語、

「測図」と「資修」が違う。うぅ~ん「資修」ってなに?

橋が描かれていないのと関係あるのかな??

・測図とは・・・「地形図の無かった区域を測量して地形図を初めて作成すること。平板測量で作成されたものが多い。」

・資修とは・・・「資料修正の略。市町村の合併や鉄道の新設など、比較的大きな変化のあった場合、その項目だけを官報や関係機関からの資料だけで修正すること。現地調査は行ってない場合が多く、特定の項目しか修正していない。」

※引用:国土地理院「用語と記号の説明」より

昭和5年の地図は現地で測量して作成。

昭和22年の地図は、資料から特定の項目のみ修正したもの

ということのようだ。

(測図の説明がピンとこない。明治期にもこの地域の二万分の1の地形図に

測図とあって、地形が変わった時などに使われるものなのかな?たとえば荒川・中川の工事など)

〇昭和12年測量の1万地形図(近傍図)と旧1万地形図(カラー)

なんだかよくわからないので、もう2種類、賃取橋だった頃の地図を見てみる。

・http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=1418577

1万地形図(近傍図) 1937(昭12)測量、1939/06/30(昭14)発行

・http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=1437398

旧1万地形図 1937(昭12)測量、1940/03/30(昭15)発行、カラー

目を凝らしてみても、宇喜田橋は見えない。

最近老眼がますます進んで夜は特にひどい。みんな見えないよね?

大正5年架橋、区内最初の鉄橋である新川橋は地図に記されている。

主要な橋だけ地図に載せたという感じかな。

参考になりそうな資料を見つけたので、以下引用する。

■江戸川区史より「架橋の足どり」

〇明治期後期の主要な橋

こうして、本区内を通過する主要道路の四方向がすべて橋梁によって結ばれたので

陸上交通は非常に便利になった。

〇大正期に架橋された長さ20メートルを超える橋梁

〇昭和8年末 橋梁種別

昭和に入ると鉄橋の架設が大いにすすんだ。(中略)昭和8年末現在で鉄橋は二十二となった。

この後、昭和十年浦安橋が鉄橋で架橋、同十六年には小松川橋が鉄橋で架け替えられた。

そのほか、宇喜田橋(昭和十五年、木製)、境川橋(同十五年、鉄橋)

香取橋(同十八年、鉄橋)、新渡橋(同十九年、木製)などがこの期間に新設または架け替えられ

昭和二十年八月現在で区内の橋梁数は八四四を数え、三十五区中その数は第一位を占めていた。

しかし、そのうち木製は六二三橋もあり、しかも全般的に腐朽がひどく、交通制限をうけるもの

がほとんどであった。 また戦災で焼失した橋梁は木橋二十橋であった。

※引用:江戸川区史第三巻 982頁~985頁

昭和20年に橋の数844もあって、大東京市(※)35区中第1位とはすごい!(@_@;)びっくり

資料でみると、明治から大正、昭和初期にかけ、すごい勢いで橋が増え、

その後、川とともに橋も一気に消えていった激動の時代であったということ

がわかりました。

昭和11年の空中写真(航空写真)にうつる賃取橋宇喜田橋を公開されている地形図で

探してみましたが、地図に記されることなく役割を終えたようです。

「昔はこのあたりに宇喜田橋がかかっていました。」

「家が酒屋をやっていたので、橋代は渡る人がお店にお金を置いていくというものでした。」

かつて賃取橋だった頃の宇喜田橋の様子をお話する村田祐一郎さん

(船堀2丁目、宇喜田橋より約50メートル東、かつての宇喜田橋のたもとにて)

ゆっくり続きます。

※参考引用資料: 「江戸川区史」江戸川区

「江戸川区の二十年」江戸川区

特別展「江戸川区の橋・今昔」パンフレット 江戸川区郷土資料室

利用サービス:「地図・空中写真閲覧サービス」 国土地理院

時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」」埼玉大学教育学部 谷 謙二(人文地理学研究室)

関連ブログ:新川フィールドワークその1(11/2 )2014/11/06

※2015/12/7追記:宇喜田橋の記載が地図になかった件について

①当時、宇喜田橋が個人の持ち物だったから

②当時の「資修」など、当時地図の更新時期や地図自体不正確なものも多かった。

など、情報を得ました。地図の見方について、もう少し調べてみようと思います。