古地図で

中井堀の水源である小合溜井(葛飾区水元)付近を眺めていたら

ちょうど西用水が中井堀に分岐するポイント付近に池が!

東京府南葛飾郡全図(明治38年(1905))

※引用:江戸川区立図書館>資料グループ選択>地図(資料グループ)>東京府南葛飾郡全図(目録)

引用:今昔マップon the web . . . 本文を読む

〇稲荷神社(船堀一丁目一番五号)の由緒「このあたりは寛永の末頃から人が住むようになったといわれ、この土地を開いた七戸の人たちが、元禄四年(一六九一)に稲荷大明神を勧請して五穀豊饒を祈願したのに始まるという。祭神は豊受姫命、旧船堀村西組の鎮守で東小松川の宝珠院が別当であった。明治七年に稲荷神社と称し村社となった。もとは西方の四三二番地にあったが、荒川の開さくにより大正四年現在地に遷座した。境内に水神 . . . 本文を読む

2023/01/08_新小岩香取神社にて水神社を撮影

お正月に参拝した新小岩香取神社に祀られていた

水神社の説明版をたどり松島の水神社跡フィールドワークしてきました。

水神社の説明版・・昭和35年に松島3丁目26番から移転とある。

・・Googleマップで松島3丁目26番をみてみる↑

地図の緑の部分を見ると、「くろまつひろ . . . 本文を読む

本日、永田町の山王日枝神社にお参りにいきました。

御由緒ですがが、

武蔵野開拓の祖神・江戸の郷の守護神として江戸氏が山王宮を祀り、文明十年(1478)太田道灌公が江戸築城にあたり、

鎮護の神として川越山王社を勧請し、神威赫赫として江戸の町の繁栄の礎を築きました。

天正十八年(1590)徳川家康公が江戸に移封され、江戸城を居城とするに至って「城内鎮守の社」「徳川歴朝の産神」として、

又 . . . 本文を読む

(⇒地図を開く) 7月ですから、1ヶ月以上前に歩いた史跡マップのアップです。ちょっと遅くなりました。(^^;) 7/19(月)、7/20(火)違う活動で歩いたコースマップですが、重なるポイント何か所か あるので、ひとつの地図にまとめました。コースは以下です。 ①7/19(月):房総石造文化財研究会石仏見学会参加 一之江駅集合⇒誠心寺⇒香取神社⇒園照寺& . . . 本文を読む

地形図:船橋51年ニ改、昭和52年10月30日発行(今昔マップ2より) 以前ブログに書いた「千葉県市川市香取 地図にあった「かんどり」のふりがな」の謎ですが、 もしかしたら、水神様と関係があるのでしょうか? 江戸川区の「五分一史談会編」の「ごぶいち 人・生活・文化」の中に、水神様について次のような記述がありました。 「もっとも典型的な解釈は、農耕社会における水田・稲作民にとっての守護神説 . . . 本文を読む

難しすぎてずっと百年mapにアップできなかった、氷川神社の祭祀関連のフィールドワーク

レポートを、先ほどアップしました。

水塚の専門家、毛利氏に教えを請うメールに祭祀関連のフィールドワークについて

の覚え書きがありましたので、そのまま公開という形をとりました。

未公開部分は、埼玉市文化財保護課の学芸員で氷川神社と見沼について専門家の

野尻靖氏インタビューです。以下が私の覚え書きです。

・氷川神 . . . 本文を読む

昨日のブログ「深川めぐり、その3」をアップするのに際して、

「御府内八十八ヶ所」とその説明として「写し霊場」という

ふたつの言葉を初めて知りました。

御府内八十八ケ所とは・・・「弘法大師四国八十八ヶ所霊場の写し霊場として、

江戸時代中期の宝永年間(1751-64)に江戸御府内に開創された。」(引用:はてなキーワード)

「写し霊場」という言葉に、ときめきを感じました。!

ネットでいうと、ミラーサ . . . 本文を読む

写真も多いので、前半後半にわけてアップします。

2日目の日程は

五重塔→千畳閣→厳島神社参拝→宝物館→歴史民族資料館→紅葉谷公園

→(ロープウェイ)→弥山散策(獅子岩展望台、弥山本堂、霊火堂など)

→(ロープウェイ)→潮が引き、厳島神社大鳥居の下までを歩いていく

→岡山→デジタルミュージアム→岡山にて香川時代の友人Yちゃんと夕食

→2泊目の宿泊地、倉敷へ

・・弥山散策はアップダウンが激しく . . . 本文を読む

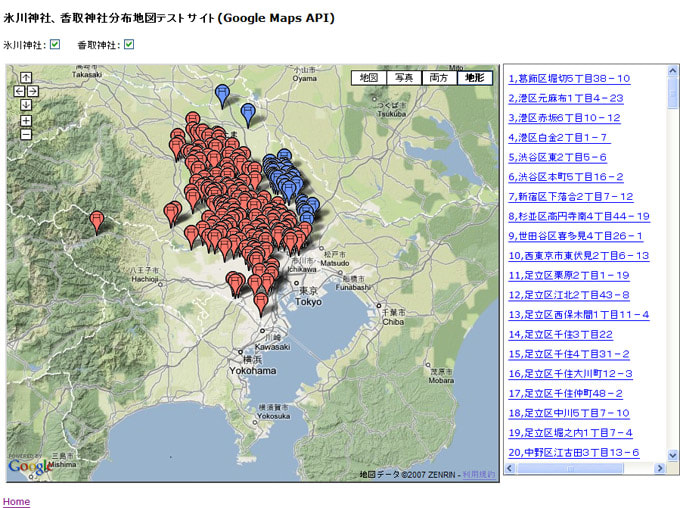

グーグルマイマップの氷川神社のポイントアップを一通り

終えました。

http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&start=0&num=200&msa=0&msid=102850366114939017897.00043d2a1415ba36f25f0&ll=35.739825,139.685669&spn=1.435677,1.963806&z . . . 本文を読む

百年mapに載せている、川サミットの研究テーマのタイトルは

「荒川の守り神、氷川神社をめぐって」ですが、

誤解を生む表現であるので、説明をさせてもらいます。

川の神ということではなく、荒川流域に卓越した分布が見られることから、

荒川流域の住民の守り神であったという意味合いでタイトルを付けました。

研究内容はすでに百年mapにのせていますが、10頁以上になった

PDFを読んでくれる人は少ないので . . . 本文を読む

昨日の氷川神社、香取神社分布地図に少し手を加え

香取神社もポイントを増やしました。

→http://www7b.biglobe.ne.jp/~map/g_map/071212.html

それから地図のほうもGoogle Mapに新たに加わった地形図を用いてみました。

アイコンも神社マークの入ったものを使ってみました。

(→http://xn--rpr52ehft44q.com/)

氷川神社のデ . . . 本文を読む

写真は「CG日本シリーズ② 古代日本」(双葉社ズームブック)から、一部 切り取ったものです。 古代出雲大社をCGで表現すると、こんな感じになるらしい。 その高さは48メートル(現代建築でいえば16階程度)といい、当時の水準から すると桁外れの建築物であるが、度々倒壊したという記録も残されている。 (CG日本シリーズ② 古代日本」(双葉社ズームブック)より引用) 目に見えない神様の話は、諸説あ . . . 本文を読む

大宮氷川神社は、芝川右岸の大宮台地にあり、東部と北部は広大な見沼の低地が深く入り混んでいます。

古代の氷川神の祭祀は鎮座地の湧水とかかわりは深く、この水は境内の「蛇の池」から「神池」に入り、

さらに神沼であるところの「見沼」に注いでいました。

上の絵図は分間延絵図で 『わたし彩(いろ)の「江戸名所図絵」~大人の塗り絵』 からお借りしました。

→http://otonanonurie.image. . . . 本文を読む

現在の地図です。黄色い点は現在は千住大川に遷座した氷川神社です。

荒川放水路の開削工事により、今は土手になってしまった地に氷川神社が

ありました。

昔の地図と今の地図をにらめっこすると、ここ千住界隈は道もすごく

変わったことが分かりました。地図をもう少し見やすくするために古地図

の方に彩色をほどこそうかと思っています。川サミットまで間に合うかな。

また、私が電子国土で一番やりたかった古地図との . . . 本文を読む