年の瀬、押し迫ってまいりました。

お正月準備が終わったわけじゃないけど、嬉しい発見があったので、ブログ更新です。ο(‘ v‘ )ο

葛西筋御場絵図(宝暦5年(1755)~暗影6年(1777))

江戸川区史付図

※CとDのあたり(新川橋と三角橋あたり)が、いまは住所表記にはないのですが、地元の人から「三角」という名で呼ばれている場所です。

江戸川区中葛西2丁目と江戸川6丁目にみられる「三角」という地名の呼称について、

このブログでもあれこれ推測してきたわけですが、

江戸川区史で新川の曳舟を調べていたら、「嘉陵紀行」に三角の地名の由来が書かれている項を見つけました!

|

「舟堀の水は利根より落て、西流中川、小菜木川へ入て、海に入、隅田川へも入、 この頃水上雨ふりしにや、今日一入に水かさまして、逆巻流る。 江戸の方より利根へ上る舟は、大小共皆引てのぼる。 利根まで行て帆を揚て走る。太平舵は数人れんじゃくをかけて、網を引て上がる。 利根よりすこしこなたに、三角の渡しといふあり、此処に元利根の掘りわりあり。 棹さして三方へ渡る故に、しか呼べり」 ※「嘉陵紀行」文政5年(1822)より (江戸川区史一巻第七章江戸時代(P534~535)から引用) |

川の名前が新旧ややこしいので、江戸川区史を参照しつつ、ひとつひとつ検証してみます。

|

①舟堀の水は利根より落て、西流中川、小菜木川へ入て、海に入、隅田川へも入、 この頃水上雨ふりしにや、今日一入に水かさまして、逆巻流る。 |

船堀の水とは、船堀川の水という意味なのであろうか。江戸川から中川にかけて高低差があり、緩やかだが水流があり、

利根川は今の江戸川であるので、川は東から西へ(利根川、現江戸川→中川、小名木川)に流れていた。

「逆巻き流る」の意味がよくわからないが、川上に雨が降り水かさが増えると、逆流となって西から東へ流れたということなのか

あるいは、河口の潮の渦が逆巻きになったということなのであろうか。 (当時は潮の渦などを絵図で示したらしいので。)

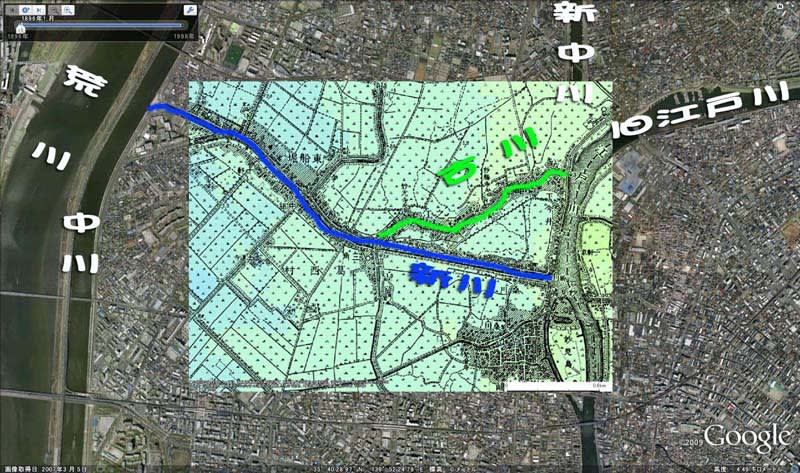

※今昔マップ2(明(今昔マップ2の明治42年測地図とグーグルアース使用して

重ね合わせた地図にわかりやすいように川の名前を書き込みました)

船堀川・古川・新川・・・元々は、江戸時代に行徳塩田から江戸へ塩を運ぶために掘られた船堀川が古川で、

寛永6年(1629)に現在の三角以東に直線的に水をが開削されルートが南側へと変更となった際、

新しい運河を新川と呼ぶのに対して、旧船堀川を古川と呼び残された。(参照:江戸川区教育委員会「地名の話」)

|

②江戸の方より利根へ上る舟は、大小共皆引てのぼる。利根まで行て帆を揚て走る。 太平舵は数人れんじゃくをかけて、網を引て上がる。 |

利根とは今の江戸川なので、東京から千葉方面へいく舟は、大きい舟も小さな舟も人が曳いていたということですね。

「太平舵」ってなんだろう?

「れんじゃく」とは、物を背負うのに用いる背負子(しょいこ)のことのようです。

先日紹介した昭和16年の写真は、荒川に向かい新川の右岸を千葉方面(東)に舟を曳いていることに間違いなさそうだ。

不鮮明で見えないが、肩には、「れんじゃく」をしょっているのだろうか?

|

③利根よりすこしこなたに、三角の渡しといふあり、此処に元利根の掘りわりあり。 棹さして三方へ渡る故に、しか呼べり |

三角の地名が「三角の渡し」からくるものだと、以前、江戸川区史の他のページで読んだことがったが、、

その云われの元がなんなのかわからなかった。三角の地名の由来が記された書物があったというのは、嬉しい発見♪

・・・ところで、「此処に元利根の掘りわりあり」の

「元利根の掘りわり」ってなんだろう?

そもそも元利根って??川の歴史を追いながら、しらべてみようかな。

~元禄改訂図~ 「大日本地誌大系 新編武蔵風土記稿」 江戸川区史より引用(※元禄時代は1688年~1703年)

新編武蔵風土記稿で調べたら、何かわかるかな。

・・・なにやらむずかしそうだな。