本日は、

テストのときの問題の解き方の順番をお話いたします。

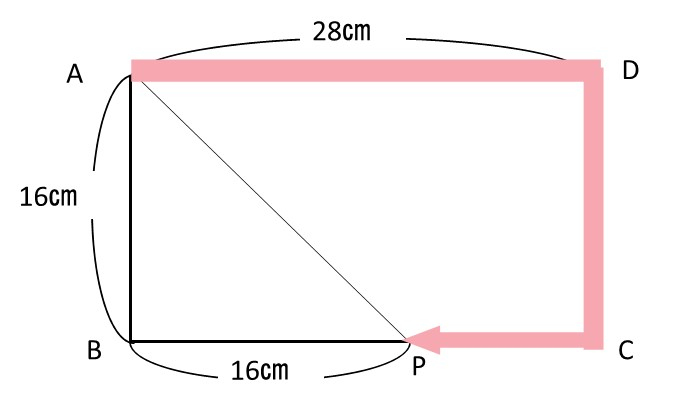

②「誰が」「どこで」「どうした」にチェックを入れる

③何を使って解くか見定めてから解く

④手を動かして解く

算数の文章は、ルールに則って書かれています。

なぜなら、問題を作る人は「使わせたいもの」

①問題を読む

ことから始めましょう。

②「誰が」→これは、登場人物、例えば、「花子さん」や「

そして、それら登場人物が、

「どうした」のか。例えば、「花子さん」と「太郎君」

この条件を正しく読み取り、理解してから、

そして、③何を使って解くか見定めてから解く

というのは、ポイント365にあるように、

「比を利用する問題」なのか、

この部分を鍛えるのが、『根本原理 イメージde暗記 ポイント365』に載せてある

線分図や面積図、表や〇で記載されているものになります。

そして④手を動かして解く

のです。

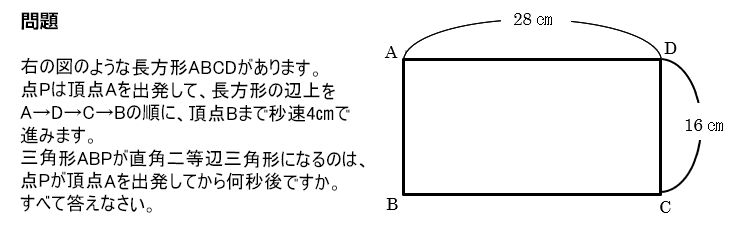

それでは、例題で実際に練習してみましょう。

①文章を読む

生徒さんたちは、パッと見て、あ、

この時点で、図形に目が行っている生徒さんが多いのですが、

文章を読むということが大切です。

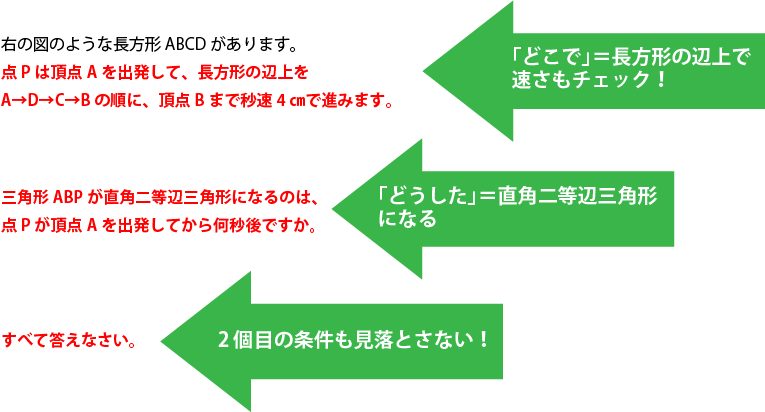

②「だれが」は、点Pです。

点Pがどういう動きをするのかを読み取りましょう。

問題文の

解答:

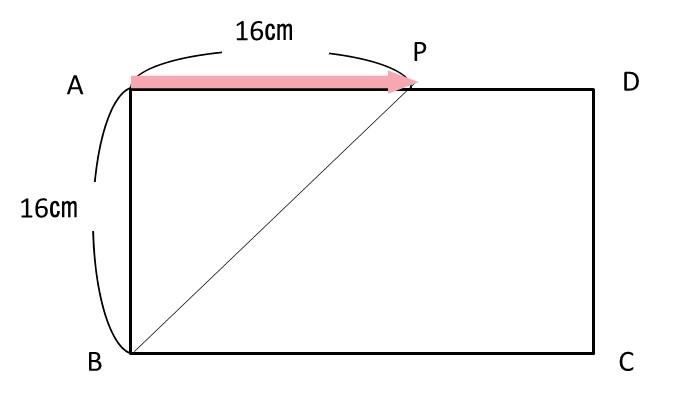

直角二等辺三角形になるのは、

点Pが辺AD上にいるときと、辺BC上にいるときです。

二等辺三角形ではなく、「直角二等辺三角形」

直角になるのは、

1回目は、点Pが16㎝動いたとき、

16÷4=4秒後

2回目は、点Pが28+16+(28-16)=56㎝

56÷4=14秒後

となります。

「すべて」と言っているので、

算数の文章は、構成が明白です。

読み取る部分を正確にインプットすることが大事です。

目で文章を追いながら、手を動かして、

解き進めていきましょう。

問題の直しをするときも、どこに注目できていなかったのか、

自分が気づけていなかった部分、