前講義の復習

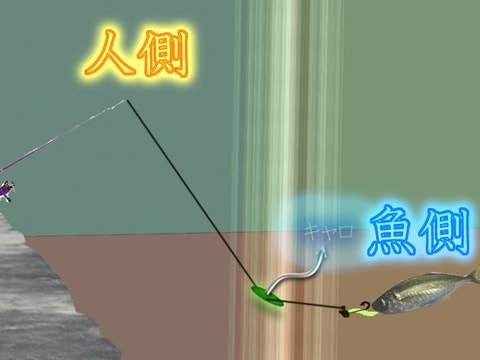

1):「人側」とは、キャロ~ロッドティップ間の全領域またはライン

「魚側」とは、キャロ~JH間の全領域またはライン

「フロントスライド」とは、キャロが人側へ移動すること

「バックスライド」とは、キャロが魚側へ移動すること

復習の意味でもう一回、ご説明。今後、キャロアジングをするなら最低限知っておくべき用語にしておこうと思う。。さて、これから暴風の吹き荒れる季節になってきた。瀬戸内のように山で守られている地域なら余り関係の無いお話かもしれませんが、全国的に見ればこの時期は意外に辛い季節になる。

この時期ならではなのが・・・・風対策でしょう・・・

風対策

余り、風対策なるものがアジングに関しては少ないように思うのは私だけでしょうか?強風、暴風の話ですが、ただ単に風が強い弱いの話じゃないんですね。例えば上の断面図を上から見た場合には2つの状況が考えられると推測できますね。

パターン1

理想的な図です。風と潮が6時か12時の方向で、拮抗または協調しています。

キャロ用語:風潮6時または12時

パターン2

こいつはどうでしょうか?風と潮が0時と9時または3時方向に交差しています

キャロ用語1:風潮3時または9時

キャロ用語2:CJブレイク現象:キャロとジックヘッド間のラインが風の影響で撓む状態。

パターン1とパターン2では、どちらが釣れやすいでしょうか?

風対策では、最初に紹介した断面図的な見方とパターン2のような上面図的な見方・・・

↑上面図的な見方 ↑断面図的な見方

どちらも重要です。こういう場合は、安定タイプよりも変則タイプのキャロは重宝します。確実に結果を出してくれます。

逆に、キャロの重さを上げようとは思いません。ラインは選びますが、キャロの重さで判断することはないです。暴風だと案外、レンジは上にある場合が多いためです。または、レンジコントロールする方法は、キャロの重さもありますが、形状も大事になってきます。キャロの重さといより(アルキメデスの原理)のことを僕らは内因と呼んで、(形状)や抵抗については外因と呼んで区別しています。

内因はキャロそのもののエネルギーです。外因は、キャロに向かってくるエネルギーです。ヒントを出します。キャロにかかる力ってラインの力以外にどんなものがあると思いますか?

水圧です・・・。表面積が広くなればその分の断面積は広くなり当然水圧は増えます。

逆にラインもこれらの外因によるエネルギーの影響を受けてパターン2のような現象が発生しているといえます。

鉛=沈むものと思っている人が多いかもしれませんが、鉛を0.01mmの板状にして海水に浮かべてみましょう・・・(浮きますwww)。これは、鉛の重力よりも鉛板の表面積にかかる力が勝ったため起こる話です。この法則を理解できれば、おのずとキャロ=紡錘状というのが当てはまらない事が分かると思います。

もっと応用させれば、反月のような形状にはどのような意図が組まれているかも分かる事でしょう。更に言えば、「無月 type W」という新作キャロには、今までのキャロの常識を覆す仕掛けが詰め込まれています。

大ヒントは風の力で滑走するあるスポーツです。正直、私の使っているキャロはもはや皆さんの知っているものとは別世界の産物です。何度も言いますが、「私は世界最強のキャロ使い」です。

ただし、これに水深という要素が絡むと更に難しくなるので、ここではあえてのべません。上の話は素人には難しすぎるので、ここではしないでおきましょう。詳細はアジング運動学の中で・・・。まー「狐月」のネタばらしで嫌でも説明しないといけないんでしょうが・・。

実際に、風という「障害」を目の前にした場合。そこで「障害」に無謀にも闘いを挑むか、はてさて風との関係から風裏探しに時間を使うか・・・または、風の力に負けを認めて降参の白旗を振りかざすのか・・・

次の項目では、最初のキャストで「ラインワーク分析」ができているかについて説明する。

ラインワーク分析とは?

パターン2)をもう一度、考えてみよう。潮と風は完璧に交差し、ラインを強風の力で持ち上げてしまうだろう。風潮9時とはこの事である。

さて、この風潮9時に対してどのような戦術を展開し、状況を打破するか?

先ずは、問題点を抽出してみよう・・・

1)ラインは海中に沈めば風の影響を受けないが、外に出ているライン量が多い可能性がある

2)風の力が想像以上にあり、少しのラインで風によって飛ばされていた可能性がある

3)足場の高い位置の場合は、空中にあるライン量が増え、必然的に風の力を受けていた。

4)ライン口径が太いもの、あるいはPEを使用している可能性がある

5)キャロが軽量のものを使用しているため、海中に沈みきれていない可能性がある。

パターン2の状況分析

パターン2)

1)ラインの動きと竿の動きが反比例してしまう点に注意。

2)水深が深くになるにつれてキャロの重心は変わり、フロントスライドからバックスライドへの力が強くなる点に注意。また風の力で糸が巻き上げられ、キャロの重心にも影響を与えている可能性がある。

3)フロントスライドする際は、風の方向へキャロが横移動するが、バックスライドする際は、潮の方向に横移動する。

4)風の方向へ横移動する際は、キャロの重心はパターン1とは逆方向になり、風の力によってラインが巻き上げられる場合は、キャロ自体はフロントスライドとバックスライドを交互に繰り返すことになる。

4)の時は特に重症なので、何らかの対策を講じる必要があります。CJブレイク現象は、「巻き上げ風」によっても起こるのでラインの動きからキャロの動きが読めるようになっておきましょう。

キャロの動きはラインの動きとなる

ラインの動きはキャロの動きとなる

この2つの関係を頭の中で、流動的に描けるようになるのが最低限必須項目です。シッカリ覚えましょう。ロッドティップの動きは、この場合、糸フケを巻き取らなければキャロの動きには変換されません。

つまり、キャロ変更を余儀なくされるパターンは、上のパターン2のような場合です。この場合、私ならノータイムでキャロ変更します。

勿論、場所変えというのは戦略の一つです。しかし、強風の日は意外に釣れる場所と釣れない場所のコントラストがハッキリしている事が多いのも特徴の一つです。

またヒットレンジが上の場合は、キャロの重量アップは意味がないですよね?案外、荒れている日ってのは上のレンジで一発大物ってのも少なくないって知ってます?

なんかアジング=ボトム取りばかり意識されてますけど。荒れた日って結構、そこそこのサイズの活性が上がるもんよ?逆に小さいのは、海底で群れてたりしてね・・・。

つまり、レンジが上でかつ風潮9時、3時の時に確かな戦略を取れるのか?というのが一番重要です。

また、ロッドティップを海面に突っ込むなどは淡水でのお話です。海だとシチュエーションによっては足場が高かったり、テトラの上だったり、ロッドティップを海中に付けるのは「初心者」のお話です。

それよりも「ラインの重心」を考えた方が得策です。

キャロライナシステムを採用した時点で、JH単体では、ラインの重心はほぼ真ん中にあったものがキャロライナシステムを採用することによって(考え的にはキャロ~ロッドティップの間ととることもできるが)、ラインの重心はキャロへと変わりました。

キャロが進む方向、沈む方向、浮く方向、それら全てがラインに反映されます。

「キャロ」を交換した方が現実的です。自然の与えた「障害」をクリアしていく楽しみもこの釣りのゲーム性の一つです。アジング運動学のなかでは「戦略」として説明しています。

自分は、1年前、この手の風問題を自ら編み出した自作キャロによって解決しました。皆さんも、キャロ作りを通して、大自然との知恵比べに勤しんでみてください。。。

にほんブログ村

にほんブログ村

最新の画像[もっと見る]

-

更新しなさすぎ

10年前

更新しなさすぎ

10年前

-

![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/55/43/ba1ded3e191d49aad1324caaa9caa4f5.png) [vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ

10年前

[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ

10年前

-

![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4f/e6/cc248e15d0cc66086dc333a11372781e.png) [vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ

10年前

[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ

10年前

-

![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3b/3f/256d7992d774db4a1dbb49e7e2bf1676.png) [vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ

10年前

[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ

10年前

-

![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/75/5c/79f6bd541be9f49aa3c9cdd07b7e1fce.png) [vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ

10年前

[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ

10年前

-

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

-

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

-

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

-

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

-

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前

もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・

12年前