遅くなりましたが、今日12月8日は太平洋戦争のきっかけとなった、真珠湾攻撃から80年という節目の日です。

真珠湾攻撃と言えば、道民としては旧日本海軍機動部隊が択捉島単冠湾より出航したわけで、色々考えさせられる出来事ではありますね。

とまぁ、いきなりこんな話になりましたがそれ以外にも2021年といえば、Nikon F2発売50周年とのことで…。

今年の初めにたまたま手に入れたF2フォトミックAと、モータードライブMD-3・直結式バッテリーケースMB-2。

メカニカルカメラの最高峰、と言っても過言ではないでしょう。

ちなみに昨年2020年はPENTAX LX発売40周年でしたね。すっかり忘れておりましたが。LXは最高のMFカメラです。(個人的見解)

話はそれました。F2用モータードライブはMD-1、MD-2、そして今回取り上げたMD-3が有ります。PENTAXユーザーである私が解説するほどの事ではないですね。

MD-1は私見た事無いですが、その改良型がMD-2という事らしいです。(外観の見分けはぱっと見では解らないようなので観たことあっても気がつかないかもしれませんが)

最高巻き上げ速度は秒間5コマ(一定の条件はあり)を誇り、自動巻き戻し機構も搭載。

F2用モータードライブで一番最後に発売になったのがMD-3ですね。これは直結式バッテリーケースMB-1且つニカドバッテリーMN-1もしくはAC/DCコンバーター使用時で秒間4コマ、単3バッテリー10本使用時秒間3.5コマ、直結式バッテリーケースMB-2使用時は秒間2.5コマ。

MD-3は簡易型のモータードライブなので、自動巻き戻し機構は搭載されていませんが、パトローネ室に巻き戻し軸を通す必要が無いので、底カバーにある裏蓋開閉ノブを外す必要が無いので、フィルム入っていてもモータードライブの脱着が自由自在です。

MD-3+MB-2の組み合わせは巻上速度こそ遅いですが、その分巻き上げ系への負担が少なく、シャッタ速度とモータードライブの細かい設定は無いので、故障のリスクも少ないですし、扱いやすいですね。

前置きがかなーり長くなりましたが、私のMD-3、巻き上げ音がおかしかったんですよね。最初そんなものか、と思っていましたが、色々調べてみると、モーターのピニオンギヤが樹脂製である故に、経年劣化でひび割れし、最悪空転して巻き上げが出来なくなる事があるらしいです。

そこでさらに調べた結果、某オークションで真ちゅう製の対策ピニオンギヤを出品している人を発見。これは交換するしかないでしょう、という事で、作業してみました。

※今回は長い記事になりますわ。

お約束ではありますが…。

※この記事はあくまでも自分に対する備忘録です。

真似をして分解した事で発生したトラブルについては責任を負いかねますのでご了承ください。

分解で心がける事は

・無理に部品を外さない事。

・外した部品の状態を確認する事。

・外したビスはどこに付いていたかを解るようにしておく事。

最低でもこれは心がけないといかんです。さてさて、バラしていきましょう。

モータードライブ本体の上面に合皮が貼ってありますが、それを剥がします。

するとビスが見えてきますので、赤丸で囲って有る部分のビスを外します。

裏側の写真ですが、ちょっと観づらいですね。ここも赤丸の所を外すと、底カバーが外れます。

背面のフィルムカウンター窓の部分も赤丸のビスを外します。

紫の丸で囲んである所に、合皮が貼ってありますのでこれを外すと、カウンターを固定しているマイナスビスが見えます。これを外します。

カバーを外すと、赤丸の所にあるビスを外します。

底のグリップ付近のビス4本外します。その下にある接点ユニットを止めてるビスは外さなくても確か分解出来たはずです。

グリップ側の側面の合皮を剥がすと、ビスがありますので外します。

反対側の合皮も剥がすとビスがあるので外します。これで分解する準備が出来ました。

グリップを含め上部カバーをゆっくり引き上げると外れてきますが、フィルムカウンターの検出スイッチが引っかかります。私が外したときにここがカバーと干渉して、変形させてしまいましたので、注意しましょう。

もう一つ気をつける点として、バッテリーケース用の接点に接続されているリード線が余裕無いので無理に引っ張らないようにしましょう。

リード線があるので、こんな感じに外す事になるでしょうか。

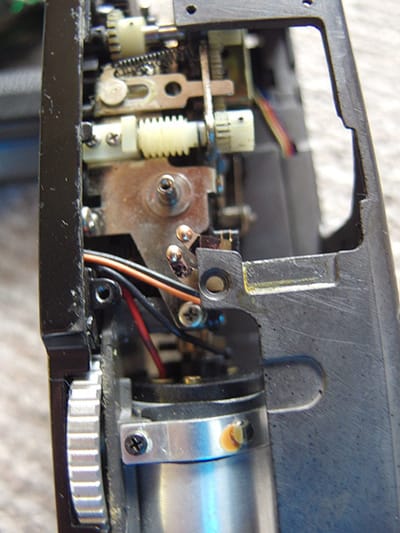

次にモーターを外します。矢印の辺りにビスがあります。モーターを外すときも、ギヤやリード線やらが干渉するので注意して外します。

赤丸のピニオンギヤにヒビは入っている事が確認出来ます。現状一応巻き上げ出来ますが、空転するのも時間の問題なのかもしれないです。

今回落札したピニオンギヤは規格外品のため安く売っていた物。写真では左側の部分のギヤ山が加工不良なのですが、その部分は他のギヤに接しないので問題はありません。

ピニオンギヤ交換後です。オリジナルの樹脂製ピニオンは芋ネジ2箇所で止まっていますが、対策品は1箇所の芋ネジで固定します。

後は順番に組み立てて行くだけです。ただし、ギヤ類に盛りすぎない程度に軽くグリスを塗っておきます。プラスチックに対応したものが良いです。

フィルムカウンターの検出スイッチを曲げてしまったならば組む前に直しておきます。

仮組み状態でバッテリーケースを取付、動きを確認します。赤丸のフィルムカウンター検出スイッチをピンセットか何かでショートさせた状態でレリーズボタンを押すと、問題無ければ巻き上げカプラーが動き出します。

そのときの音も確認します。交換前の異音が無くなって、一安心。

フィルムカウンターを取付ます。私の場合分解時に外れてしまった、フィルムカウンターの指標板を接着しました。

カウンターは0になるとモーターが停止するわけですが、カウンターの停止位置は検出スイッチの曲げ方等で若干は調整出来ます。

あまりやり過ぎて折れてしまうと目も当てられないので、私は妥協しましたが…。

全てのビスを取り付ける前にカメラ本体に取り付けて動作確認もしましょう。いかにもモータードライブ、というような勇ましい巻き上げ音で、気持ちいいですね。

巻上速度は秒間2.5コマなので、OLYMPUS OMシステムのワインダー2と変わらないスペックですけどね。まあ良いではないですか。

久々に昔の仕事を思い出したかのように作業しました。なんとなく懐かしい気持ちになりましたよ。

今日はこの辺で。またお会いしましょう。

【PR】誰か正社員のお仕事ください・笑。