度津神社(新潟県佐渡市)を掲載しました。

度津神社(わたつじんじゃ)

<通称>一の宮(いちのみや)

【鎮座地】〒952-0503 新潟県佐渡市羽茂飯岡550-4 旧佐渡国 羽茂郡

【御祭神】五十猛命 (配祀)大屋都姫命 抓津姫命

【例祭】 4月23日 例祭

【旧社格等】国幣小社(現別表神社)

佐渡國一宮

式内社 佐渡國羽茂郡 度津神社

【御由緒】

度津神社御由緒

「延喜式」神名帳(九二七年)に記載されている神社を式内社と言い当時佐渡の国には九社あり、その第一の宮として古来より一ノ宮と称し格式の高い神社でありましたが文明二年(一四〇七年)羽茂川の大洪水により社地・古文書等ことごとく流出した為その由緒、縁起など詳らかでありません。その後現在の地に御遷座申し上げたもので明治四年国幣小社に列せられました。現在の御本殿は宝永六年(一七〇九年)に、幣殿・拝殿は昭和十二年の御造営によるもので、全部台湾産の檜が用いられております。

御祭神 五十猛命

素盞鳴尊の御子にして父神に似て勇猛なことから名付けられました。初め天降ります時、樹木の種子を持ち降り父神と共に朝鮮に渡りのち日本に帰り全土にわたり植林を奨められたので皆青山うつ蒼として繁茂し為に「植林の神」として崇められました。そして宮殿・家屋・船・車から日用器具の材料に至るまでこの神の御功績に依るところから「有功の神」とも申します。

又、人々に造船・航海の術を授けられ各地に港を開かれた事から御社号を度津と称しております。尚植林と共に道を拓き車の普及に当られた御神徳により今は海上、陸上の交通安全の守護神として全島民から信仰されております。

主な祭日

例祭 四月二十三日

歳旦祭 一月 一日

全島交通安全祈願祭 四月二十一日

全島海上安全大漁満足祈願祭 四月二十四日

新嘗祭 十一月二十三日

(社頭由緒石碑より)

新潟県佐渡市の南部、羽茂飯岡(旧羽茂町)にあります。佐渡島の南の玄関小木港から北東におよそ3km、県道81号線沿いに一の鳥居です。背後の神体山・妹背山は古来航海の目印となってきました。

二の鳥居

羽茂川に架かる朱の欄干の神橋を渡り、鳥居をくぐり100mほど直進すると境内入り口の鳥居です。鳥居前右に駐車場、左に行くと温泉施設「クアテルメ佐渡」があります。

鳥居の右に平成14年11月建立とわりと新しい社号標「佐渡一ノ宮 度津神社」とあります。左には由緒石碑があります。扁額にはシンプルに「一宮」とあります。

参道から神門

鳥居の左には社務所、鳥居をくぐり鬱蒼とした参道の左に銅板葺の手水舎、朱の火伏橋から石段の上に神門があり、その奥に拝殿の屋根が見えます。

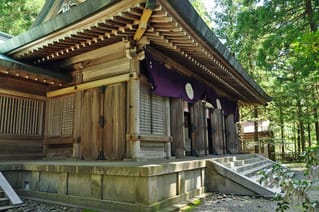

神門 銅板葺素木の簡素な造りですが、菊のご紋の門帳が印象的な国幣小社の風格のある神門です。

銅板葺素木の簡素な造りですが、菊のご紋の門帳が印象的な国幣小社の風格のある神門です。

拝殿

神門を入ると直ぐに銅板葺入母屋造の荘厳な拝殿です。丁度、若いご夫婦が赤ちゃんを抱いてお宮参りに来られていました。ほのぼのとした雰囲気で清々しい気分になれました。

当初の鎮座地は現在よりやや川下にありましたが、室町時代の文明2年(1470)大洪水で社殿等が流出したおり、羽茂地頭の一族本間氏が八幡宮のあった現在地に合祀し、社殿を建立しました。

拝殿から幣殿

拝殿から一段高い位置にある本殿へは、階段の渡り廊下から幣殿と接続されています。

山の斜面の地形を巧みに活かした構造です。

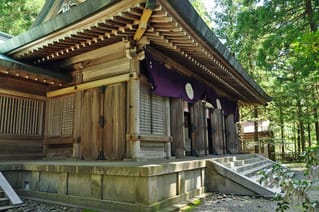

本殿

御祭神五十猛命は素蓋鳴尊の御子神で新羅より出雲を経由して紀伊に渡ったことから度津の神と称され、航海の神として祀られたのが起源とされています。また建築と造船の神としても知られています。配祀の大屋津姫命と抓津姫命は御祭神五十猛命の妹神で共に植林を広められました。

本殿には覆屋として流造の建築が架せられ、前面に切妻造妻入の幣殿が結合されています。

社殿全景

現在の本殿は宝永6年6月(1709)に再興されたもので、他の本殿覆屋、幣殿、拝殿、末社等は昭和6年~12年にかけて台湾産の総檜財を以て改築されています。

獅子殿 拝殿の右にあります。

拝殿の右にあります。

中をのぞくと獅子頭が2個鎮座しています。特殊神事の妹背神楽(つぶろさし)に登場する獅子の物でしょうか。一度拝見したいものです。

境内末社・八幡宮 獅子殿の右にあります。

獅子殿の右にあります。

明治の神仏分離により、明治6年社殿を新築し摂社と定められましたが明治10年末社となりました。御祭神は誉田別尊、妹背山神宮…祭神豊受大神、稲荷神社‥祭神宇迦之御魂神が合祀されています。

わだつやまみち入口

拝殿右に「一の宮自然研究路 わだつやまみち 入口」の看板があり、四季折々の自然を楽しめる背後の妹背山散策の入口になっているようです。

神門 神門の両脇には杉の巨木が聳えています。

神門の両脇には杉の巨木が聳えています。

社殿のある境内は背後に山の斜面がせまり前後は狭く横長になっています。

神門から参道

参道も樹木に覆われ、木の神が祀られる社の雰囲気が漂います。

境内から一の鳥居

当地は羽茂平野の北端に位置し、羽茂太郎と謳われた穀倉地帯、周囲には田植えを終えたばかりの、のどかな田園風景が広がります。

度津神社(わたつじんじゃ)

<通称>一の宮(いちのみや)

【鎮座地】〒952-0503 新潟県佐渡市羽茂飯岡550-4 旧佐渡国 羽茂郡

【御祭神】五十猛命 (配祀)大屋都姫命 抓津姫命

【例祭】 4月23日 例祭

【旧社格等】国幣小社(現別表神社)

佐渡國一宮

式内社 佐渡國羽茂郡 度津神社

【御由緒】

度津神社御由緒

「延喜式」神名帳(九二七年)に記載されている神社を式内社と言い当時佐渡の国には九社あり、その第一の宮として古来より一ノ宮と称し格式の高い神社でありましたが文明二年(一四〇七年)羽茂川の大洪水により社地・古文書等ことごとく流出した為その由緒、縁起など詳らかでありません。その後現在の地に御遷座申し上げたもので明治四年国幣小社に列せられました。現在の御本殿は宝永六年(一七〇九年)に、幣殿・拝殿は昭和十二年の御造営によるもので、全部台湾産の檜が用いられております。

御祭神 五十猛命

素盞鳴尊の御子にして父神に似て勇猛なことから名付けられました。初め天降ります時、樹木の種子を持ち降り父神と共に朝鮮に渡りのち日本に帰り全土にわたり植林を奨められたので皆青山うつ蒼として繁茂し為に「植林の神」として崇められました。そして宮殿・家屋・船・車から日用器具の材料に至るまでこの神の御功績に依るところから「有功の神」とも申します。

又、人々に造船・航海の術を授けられ各地に港を開かれた事から御社号を度津と称しております。尚植林と共に道を拓き車の普及に当られた御神徳により今は海上、陸上の交通安全の守護神として全島民から信仰されております。

主な祭日

例祭 四月二十三日

歳旦祭 一月 一日

全島交通安全祈願祭 四月二十一日

全島海上安全大漁満足祈願祭 四月二十四日

新嘗祭 十一月二十三日

(社頭由緒石碑より)

新潟県佐渡市の南部、羽茂飯岡(旧羽茂町)にあります。佐渡島の南の玄関小木港から北東におよそ3km、県道81号線沿いに一の鳥居です。背後の神体山・妹背山は古来航海の目印となってきました。

二の鳥居

羽茂川に架かる朱の欄干の神橋を渡り、鳥居をくぐり100mほど直進すると境内入り口の鳥居です。鳥居前右に駐車場、左に行くと温泉施設「クアテルメ佐渡」があります。

鳥居の右に平成14年11月建立とわりと新しい社号標「佐渡一ノ宮 度津神社」とあります。左には由緒石碑があります。扁額にはシンプルに「一宮」とあります。

参道から神門

鳥居の左には社務所、鳥居をくぐり鬱蒼とした参道の左に銅板葺の手水舎、朱の火伏橋から石段の上に神門があり、その奥に拝殿の屋根が見えます。

神門

銅板葺素木の簡素な造りですが、菊のご紋の門帳が印象的な国幣小社の風格のある神門です。

銅板葺素木の簡素な造りですが、菊のご紋の門帳が印象的な国幣小社の風格のある神門です。拝殿

神門を入ると直ぐに銅板葺入母屋造の荘厳な拝殿です。丁度、若いご夫婦が赤ちゃんを抱いてお宮参りに来られていました。ほのぼのとした雰囲気で清々しい気分になれました。

当初の鎮座地は現在よりやや川下にありましたが、室町時代の文明2年(1470)大洪水で社殿等が流出したおり、羽茂地頭の一族本間氏が八幡宮のあった現在地に合祀し、社殿を建立しました。

拝殿から幣殿

拝殿から一段高い位置にある本殿へは、階段の渡り廊下から幣殿と接続されています。

山の斜面の地形を巧みに活かした構造です。

本殿

御祭神五十猛命は素蓋鳴尊の御子神で新羅より出雲を経由して紀伊に渡ったことから度津の神と称され、航海の神として祀られたのが起源とされています。また建築と造船の神としても知られています。配祀の大屋津姫命と抓津姫命は御祭神五十猛命の妹神で共に植林を広められました。

本殿には覆屋として流造の建築が架せられ、前面に切妻造妻入の幣殿が結合されています。

社殿全景

現在の本殿は宝永6年6月(1709)に再興されたもので、他の本殿覆屋、幣殿、拝殿、末社等は昭和6年~12年にかけて台湾産の総檜財を以て改築されています。

獅子殿

拝殿の右にあります。

拝殿の右にあります。中をのぞくと獅子頭が2個鎮座しています。特殊神事の妹背神楽(つぶろさし)に登場する獅子の物でしょうか。一度拝見したいものです。

境内末社・八幡宮

獅子殿の右にあります。

獅子殿の右にあります。明治の神仏分離により、明治6年社殿を新築し摂社と定められましたが明治10年末社となりました。御祭神は誉田別尊、妹背山神宮…祭神豊受大神、稲荷神社‥祭神宇迦之御魂神が合祀されています。

わだつやまみち入口

拝殿右に「一の宮自然研究路 わだつやまみち 入口」の看板があり、四季折々の自然を楽しめる背後の妹背山散策の入口になっているようです。

神門

神門の両脇には杉の巨木が聳えています。

神門の両脇には杉の巨木が聳えています。社殿のある境内は背後に山の斜面がせまり前後は狭く横長になっています。

神門から参道

参道も樹木に覆われ、木の神が祀られる社の雰囲気が漂います。

境内から一の鳥居

当地は羽茂平野の北端に位置し、羽茂太郎と謳われた穀倉地帯、周囲には田植えを終えたばかりの、のどかな田園風景が広がります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます