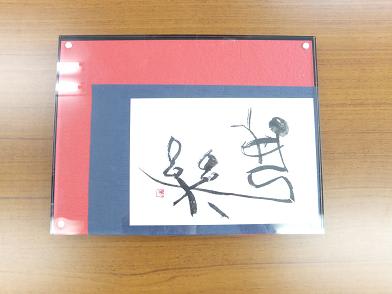

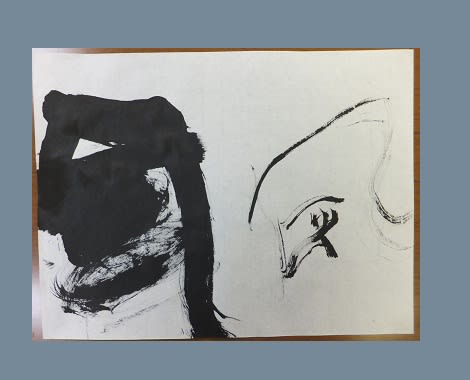

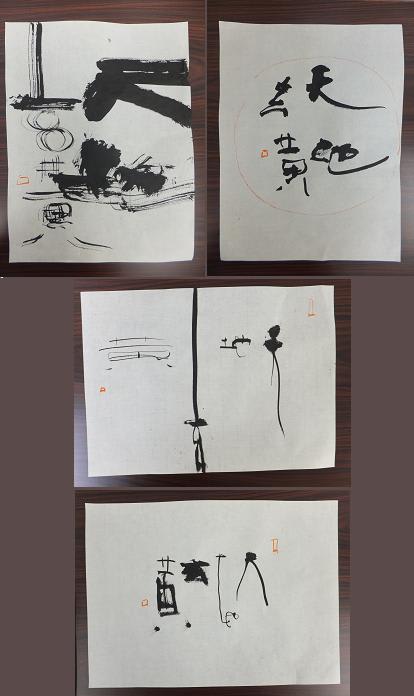

安部さんの作品

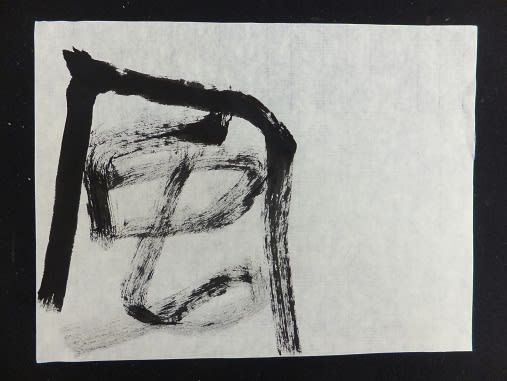

昨日の続き、こちら↑は軸ではなく、モビール。

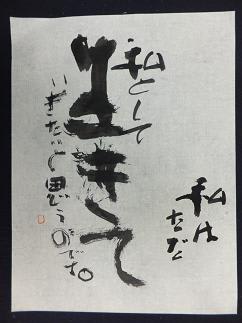

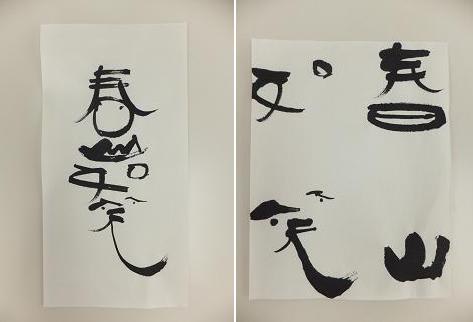

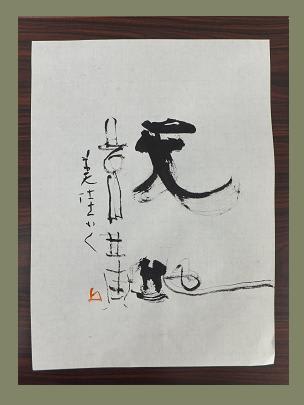

「茶煎穀雨春」

詩写梅花月 詩は梅花の月に写し 詩を写す(書く)なら梅花の月(が良よろし)

茶煎谷雨春 茶は穀雨の春に煎る 茶を煎る(煎れる)なら穀雨の春(が良ろし)

より。

前回、一字づつ書いてそれを軸にとの構想でしたが、

揺れるモビールとは、新鮮で思わず、わぉ~!と感激

小さい洗濯バサミのようなクリップで留めてます。

どこかに鈴とかつけるといいかも~と、話していましたが

鈴じゃ相当風が吹かないと鳴らないかも~ですね。

ということで、ウィンドベルウは?と思ったけど、これも難しそう。

←クリックで拡大

←クリックで拡大

音はなくても、春風にゆらゆらと揺れる作品、楽しいです

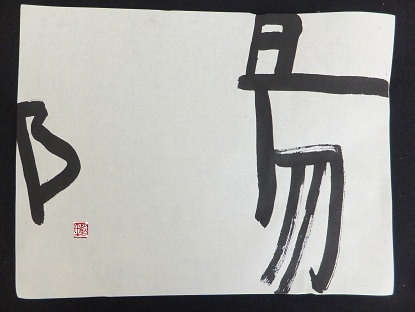

そしてUさんは、靴が入っていた箱に枝をアレンジした作品。

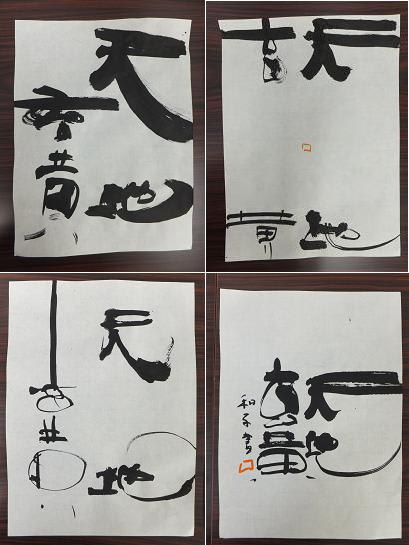

作品は半紙1/2に「映杏映桃山路中」。

作品は四隅をゴムでとめているので、入れ替え可能だそうです。

今は3人しかいない教室なのに、皆さまモノづくりがお好きな方ばかりで

それぞれに工夫とアイデアを凝らした、思いもよらぬ発想に触れ、

私も刺激を頂いています。

まずは「創る」楽しさを実感、共感していけたらと。

そして、ちょっとづつ完成度も上げていけたらと思っています。

いつでもお仲間募集中です

いつでもお仲間募集中です

東京の小田急線・横浜線町田駅より徒歩15分程の会場で、

第1・3木曜日の午後1時半~4時頃までやっています。

お問合せ・見学も大歓迎です。お気軽にどうぞ~

Mail: one-shoart★mail.goo.ne.jp ★を@に変えてください。

こちらもどうぞ ⇒ 心の免疫力~書とことばから

⇒ 心の免疫力~書とことばから

昨日の続き、こちら↑は軸ではなく、モビール。

「茶煎穀雨春」

詩写梅花月 詩は梅花の月に写し 詩を写す(書く)なら梅花の月(が良よろし)

茶煎谷雨春 茶は穀雨の春に煎る 茶を煎る(煎れる)なら穀雨の春(が良ろし)

より。

前回、一字づつ書いてそれを軸にとの構想でしたが、

揺れるモビールとは、新鮮で思わず、わぉ~!と感激

小さい洗濯バサミのようなクリップで留めてます。

どこかに鈴とかつけるといいかも~と、話していましたが

鈴じゃ相当風が吹かないと鳴らないかも~ですね。

ということで、ウィンドベルウは?と思ったけど、これも難しそう。

←クリックで拡大

←クリックで拡大音はなくても、春風にゆらゆらと揺れる作品、楽しいです

そしてUさんは、靴が入っていた箱に枝をアレンジした作品。

作品は半紙1/2に「映杏映桃山路中」。

作品は四隅をゴムでとめているので、入れ替え可能だそうです。

今は3人しかいない教室なのに、皆さまモノづくりがお好きな方ばかりで

それぞれに工夫とアイデアを凝らした、思いもよらぬ発想に触れ、

私も刺激を頂いています。

まずは「創る」楽しさを実感、共感していけたらと。

そして、ちょっとづつ完成度も上げていけたらと思っています。

いつでもお仲間募集中です

いつでもお仲間募集中です

東京の小田急線・横浜線町田駅より徒歩15分程の会場で、

第1・3木曜日の午後1時半~4時頃までやっています。

お問合せ・見学も大歓迎です。お気軽にどうぞ~

Mail: one-shoart★mail.goo.ne.jp ★を@に変えてください。

こちらもどうぞ

⇒ 心の免疫力~書とことばから

⇒ 心の免疫力~書とことばから

すみませんです

すみませんです

講師ブログはこちら→

講師ブログはこちら→