旧日本海軍の戦闘機と言えば零戦があまりにも有名です。

紫電改と言うのは、同じく戦闘機ですが、系統がまったく異なる機体です。

”ひょんな・・”という言い方で当てはまるんじゃないかと思います。

きっかけ・・戦艦や巡洋艦が砲戦を行います。性能が向上し、砲戦距離が伸びてくるとどうしても自分のマストの上から覗いても弾着状況が見えません。

そこで戦艦などは航空機を搭載、砲戦時に発進して弾着を観測させるようになります。もちろん水上機であり、戦闘は期待しません。

ところが予想外に活躍して敵機を撃墜するケースが複数あったようです。

”では、戦闘機である水上機をこさえてみるか・・”

”そうすれば占領直後の島嶼にも戦闘機配備ができていいことずくめ”

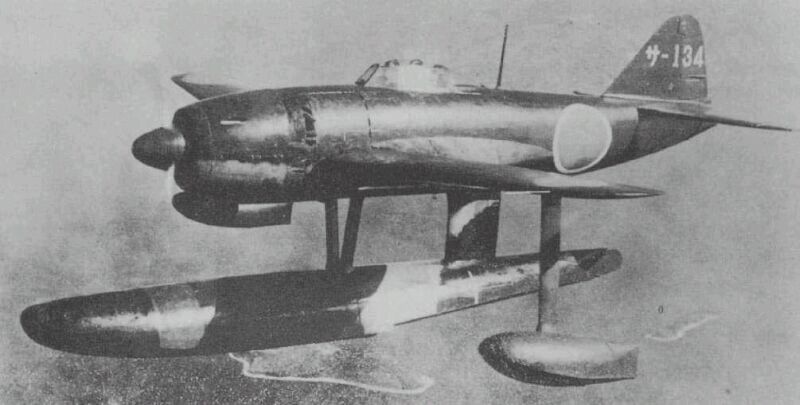

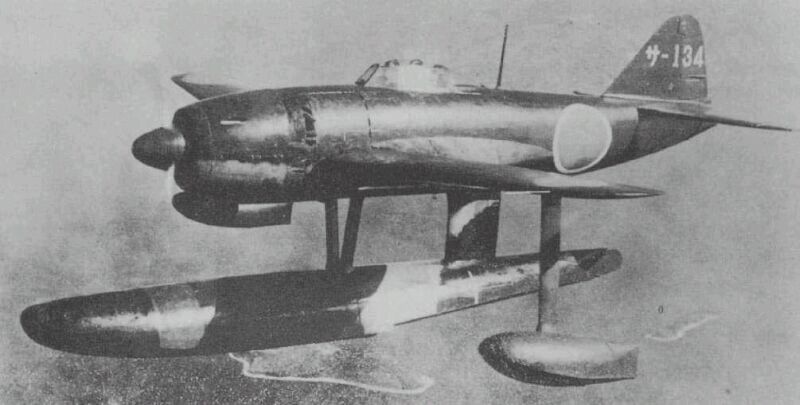

そうやって開発されたのが水上戦闘機「強風」。

うんと活躍・・と期待されたでしょうが、設計も操縦も思いのほかむずかしい機体で開発までの間のつなぎとして零戦に下駄をはかせた二式水戦の方が活躍したようです。

(零戦派生の二式水戦)

いわゆる失敗機です。

ところが”なかなかできるやつ”との評もあり、陸上機へのコンバートが試みられます。

それが紫電です。

紫電は水上機の性格を色濃く残した機体で陸上機としてやはりいまいちでした。

そこで設計を根本的にやり直した結果、言わば別の飛行機といった改良版が誕生しました。

紫電改良版、通称紫電改です。

紫電改は正式名紫電であり、紫電改という機名はないようですが、通称がまかり通っています。

がっしりしています。

実機でもこういうシーンがあったかもしれません。

抱いているのは爆弾ではなく、落下式燃料タンクです。空戦に際しては切り離して投棄します。

搭乗機構を写しています。

起倒式の手掛け、足掛けが装備してありそれを伝って乗り込みます。・・勇ましいというか・・

零戦は極めて優秀な名機でした。

しかし、いずれ旧式化することは日本軍だって承知のことです。

後継機は制空タイプとして「烈風」、スクランブルタイプとして「雷電」が開発されましたが、戦局の悪化でともに活躍までには至りません。

裏返しとして、零戦の優秀さ故・・ということもあるかもしれませんね。

実際、零戦ではもはや強力なエンジンに強武装を誇る米軍機の敵ではなくなって行きました。

結果的に実用化され、米軍機にも対抗しえた紫電改が零戦後継と呼ばれることもあるようです。

その実寸模型が姫路海軍航空隊鶉野飛行場跡に展示されています。

他に97式艦攻の飛行姿勢展示もあります。

これには爆弾模型も懸吊されていますが、中心線をずらしています。

エンジントルクを減殺するための装備方法です。

再現精度高いですね。