一言主神社では、図らずも一言主と対話をしている雄略天皇の様子を伺うことができてとても嬉しくなりましたが、本日の探訪の最後は当地域最大の前方後円墳である、室宮山古墳へ向かいます。

古墳は墳丘麓の八幡神社から登って行けるそうですが、神社には駐車場はないということで、少し離れた場所に車を止め、歩いて古墳へ向かいます。

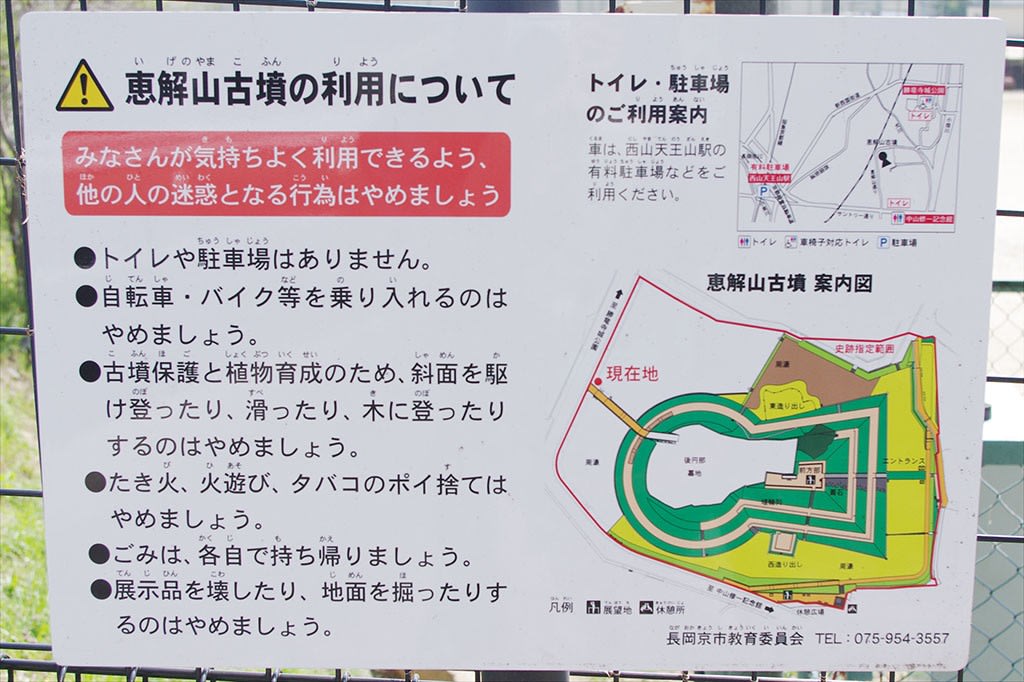

古墳の森を見上げながら歩いていると、広場のようなものがあり、少し離れた場所に説明板が立っているのが見えました。

念のため確認しに行きます。

なんだ、公園の看板か。

あちらが室宮山古墳の後円部ですね。

こちらが前方部。

大きすぎて写真に収まらないです。

池がありますが、これがさきほどの看板に書いてあった桜田池ですね。

八幡神社に着きました。

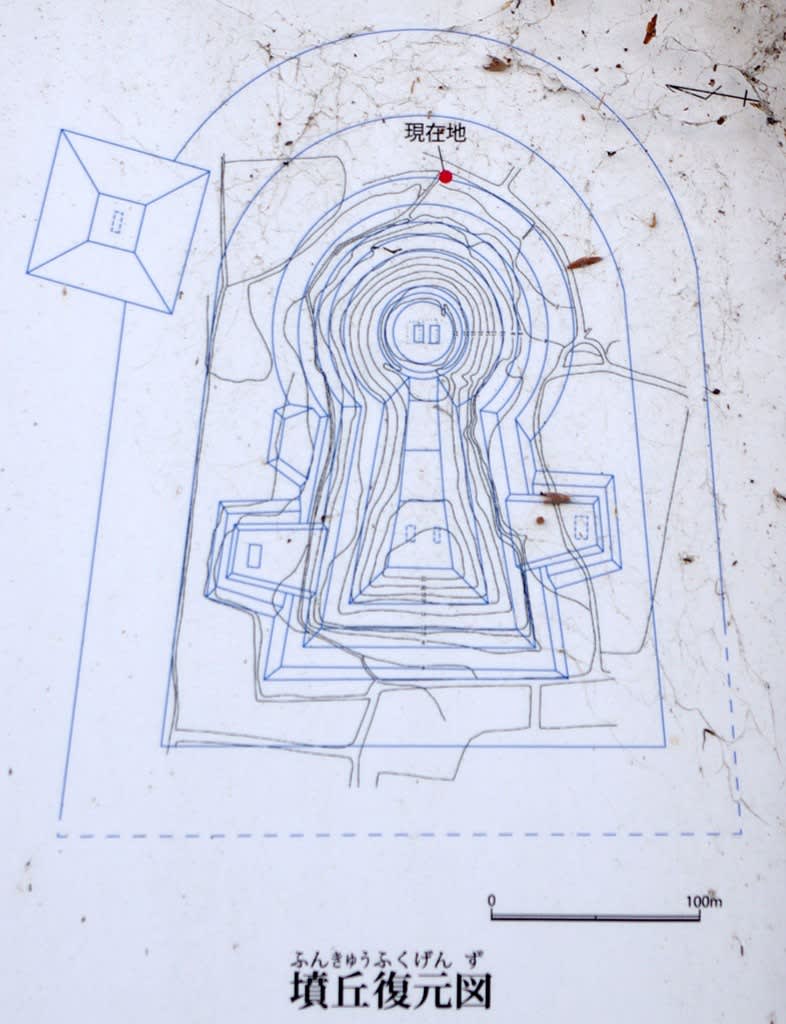

墳頂への案内図もありますね。

説明板もあります。

孝安天皇の宮跡!

標柱もある!

いいねえ、欠史八代。

ちなみに私は欠史八代は実在したと考えており、クラツーの日本書紀講座では、欠史八代について90分かけて講義させていただいたこともあります。

こちらが拝殿。

まずは神様にご挨拶ですね。

本殿。

神武天皇遙拝所でもあります!

欠史八代は実在で間違いないですが、実は神武天皇に関しては人造されたのではないかと考えております。

ただし、この考えは昨年から考え始めたため、以前の日本書紀講座では欠史八代と同様、実在の人物と仮定して話しました。

もっともそのときは、ニニギノミコトから3代も実在と「仮定」して話したのですが・・・

この鳥居をくぐって墳頂へ登るようです。

この古墳は、ウェルカム度が高いですよ。

登り始めると段築になっているのが分かります。

本殿。

墳頂に登りました。

おお!

ありましたよ!

竪穴式石室が開いています!

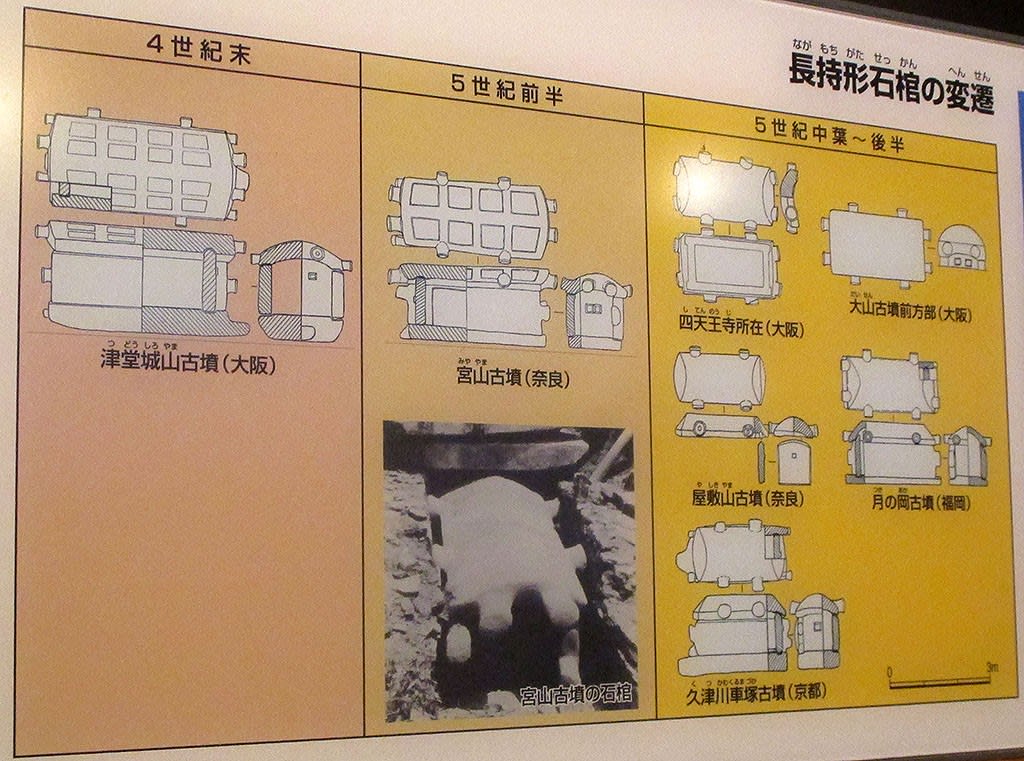

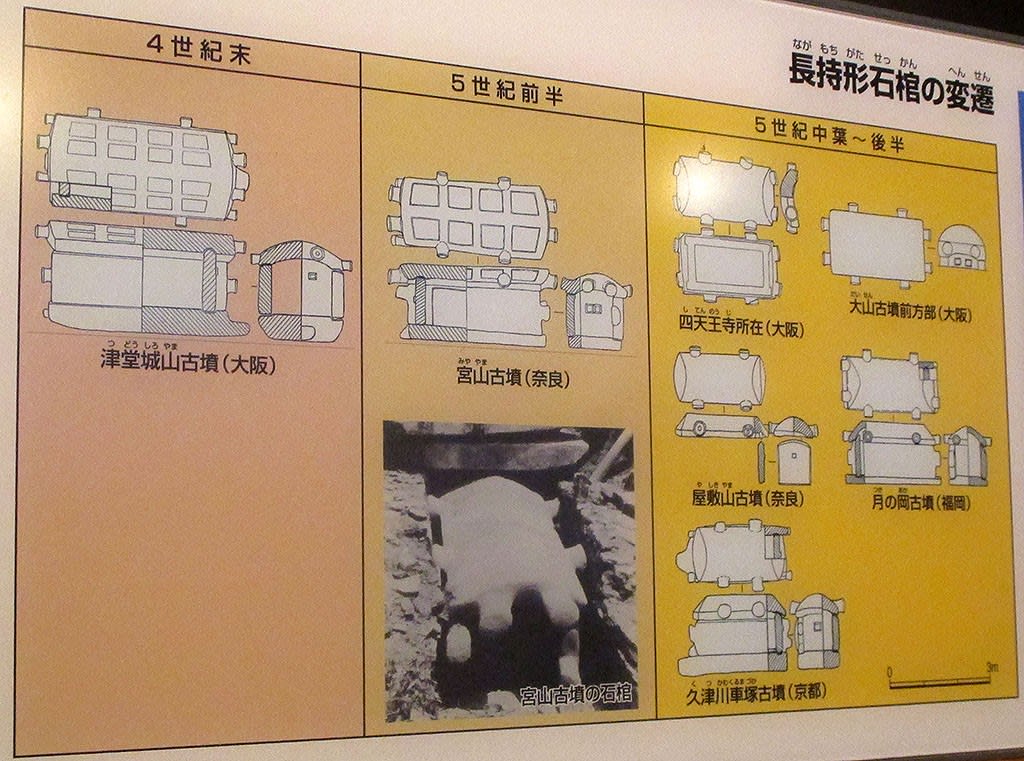

天井石が1枚分だけ外されており、長持形石棺が見えています。

いいねえ。

短辺側にも縄掛突起が2つあり、さらに突起がもう2つあるのが確認できます。

説明板を読んでみましょう。

そうですよねえ、石室に入ったままの本物の長持形石棺が見られる場所なんてほかにはありませんよね。

素晴らしすぎる。

そして、その横にはレプリカの靭形埴輪が佇立しています。

外されている天井石かなと思いましたが、説明板を読むと北側の主体部の天井石でしょうか。

そういえば、今年の4月には、福岡県久留米市の浦山古墳にて横口式家形石棺に入りました。

石棺の中に入ったのは浦山古墳を含めてまだ2基しかありませんが、この室宮山古墳は横口式ではないため、石棺に入ることはできません。

ただし、浦山古墳は家形石棺で、こちらはさらにランクが上の長持形石棺ですよ。

石棺の中には入れませんが、石室の中には降りることができます。

本物の竪穴式石室に入れるだけでも興奮してきます。

石棺の壁面には穴が開いており、盗掘口でしょうか?

私が石棺の撮影をしているところは客観的にみると不審者だ。

後円部は古墳好きにはたまらないワンダーランドになっていますが、この墳頂以外は完全に藪化しています。

前方部のほうまで綺麗になっていたらもっと素敵ですが、現状のままでも充分に素晴らしいと思います。

後円部墳頂全景。

皆様もご満悦のようで良かったです。

※後日、お客様に撮っていただいた写真を見たら奇妙なものが写っていました。

これはまあ普通でしょう。

※一緒に写っているMさんからはブログ掲載の許可をいただいていないため、モザイクをかけさせていただきました。

問題はこちらです。

この土気色した変な人形のようなおっさんはいったい誰でしょうか?

普段から埴輪になりたくて努力しているので、その成果が出たのかもしれません。

このまま墳丘に樹立されたい。

ところで、橿原考古学研究所附属博物館は長らく休館中ですが、順調にいけば今年の11月ごろには再開するそうです。

この長期の休館になる前に室宮山古墳の展示の写真を撮っていました。

後円部墳頂の大型埴輪が大集合!

南側主体部の様子はジオラマで再現されていました。

橿原考古学研究所附属博物館の再開が待ち遠しいです。

では、ひとしきり遊んだので、名残惜しいですが帰りましょう。

おや、古墳の説明板がありましたよ。

せっかくなので、先ほどとは反対側を歩いて墳丘を眺めながら車に戻りますよ。

後円部側。

前方部側。

少し歩いて振り返ります。

いやあ、素晴らしい古墳でしたね。

では奈良に帰るとしましょう。

JR奈良駅前のホテル日航まで戻り、ディナーはホテル内にある「よしの」です。

ラーメンとかなら感想を述べることもできますが、このような豪勢な食事だと、「美味しい」の一言しか言えないです。

今日は一言主神社に詣でたことですし、「本当に皆さまありがとうございます」の一言につきます。

では、明日も葛城探訪をしますよ。

※こうして改めてお料理の写真を見ると、とても美しいです。

料理の写真を撮るのはマナー的に良くないのかもしれませんが、写真を撮っておけば食べた後も職人さんの技を目で見て楽しむこともできるため、撮っておくことはよいことかもしれません。

(つづく)

古墳は墳丘麓の八幡神社から登って行けるそうですが、神社には駐車場はないということで、少し離れた場所に車を止め、歩いて古墳へ向かいます。

古墳の森を見上げながら歩いていると、広場のようなものがあり、少し離れた場所に説明板が立っているのが見えました。

念のため確認しに行きます。

なんだ、公園の看板か。

あちらが室宮山古墳の後円部ですね。

こちらが前方部。

大きすぎて写真に収まらないです。

池がありますが、これがさきほどの看板に書いてあった桜田池ですね。

八幡神社に着きました。

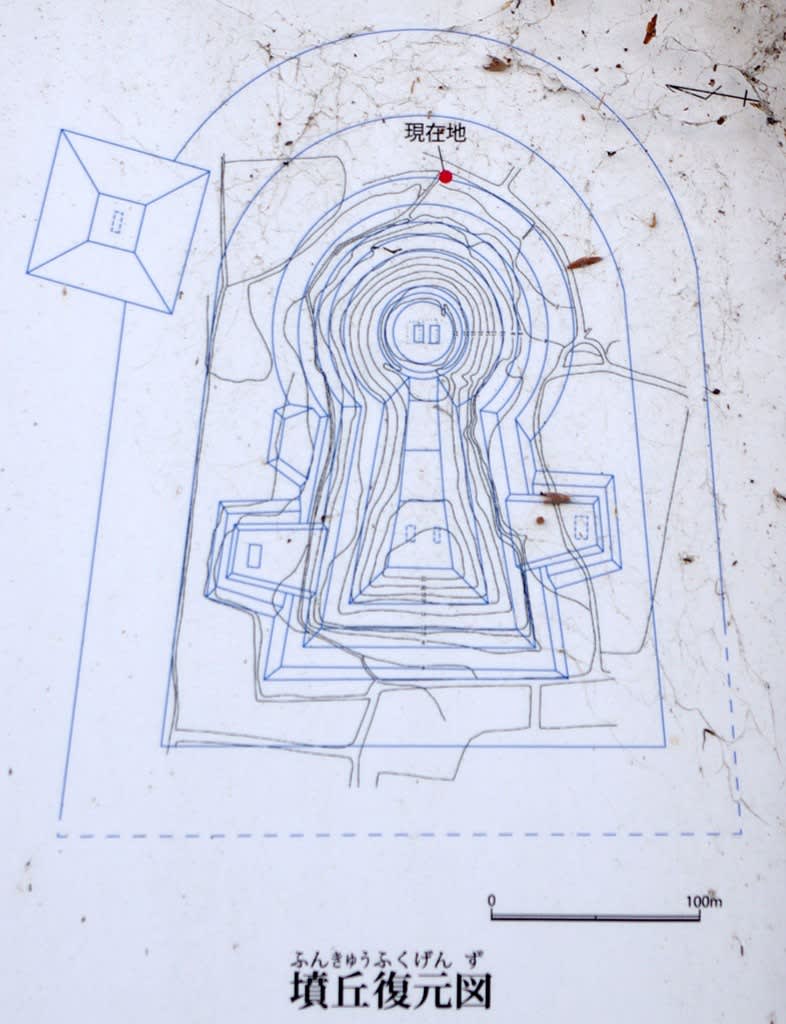

墳頂への案内図もありますね。

説明板もあります。

孝安天皇の宮跡!

標柱もある!

いいねえ、欠史八代。

ちなみに私は欠史八代は実在したと考えており、クラツーの日本書紀講座では、欠史八代について90分かけて講義させていただいたこともあります。

こちらが拝殿。

まずは神様にご挨拶ですね。

本殿。

神武天皇遙拝所でもあります!

欠史八代は実在で間違いないですが、実は神武天皇に関しては人造されたのではないかと考えております。

ただし、この考えは昨年から考え始めたため、以前の日本書紀講座では欠史八代と同様、実在の人物と仮定して話しました。

もっともそのときは、ニニギノミコトから3代も実在と「仮定」して話したのですが・・・

この鳥居をくぐって墳頂へ登るようです。

この古墳は、ウェルカム度が高いですよ。

登り始めると段築になっているのが分かります。

本殿。

墳頂に登りました。

おお!

ありましたよ!

竪穴式石室が開いています!

天井石が1枚分だけ外されており、長持形石棺が見えています。

いいねえ。

短辺側にも縄掛突起が2つあり、さらに突起がもう2つあるのが確認できます。

説明板を読んでみましょう。

そうですよねえ、石室に入ったままの本物の長持形石棺が見られる場所なんてほかにはありませんよね。

素晴らしすぎる。

そして、その横にはレプリカの靭形埴輪が佇立しています。

外されている天井石かなと思いましたが、説明板を読むと北側の主体部の天井石でしょうか。

そういえば、今年の4月には、福岡県久留米市の浦山古墳にて横口式家形石棺に入りました。

石棺の中に入ったのは浦山古墳を含めてまだ2基しかありませんが、この室宮山古墳は横口式ではないため、石棺に入ることはできません。

ただし、浦山古墳は家形石棺で、こちらはさらにランクが上の長持形石棺ですよ。

石棺の中には入れませんが、石室の中には降りることができます。

本物の竪穴式石室に入れるだけでも興奮してきます。

石棺の壁面には穴が開いており、盗掘口でしょうか?

私が石棺の撮影をしているところは客観的にみると不審者だ。

後円部は古墳好きにはたまらないワンダーランドになっていますが、この墳頂以外は完全に藪化しています。

前方部のほうまで綺麗になっていたらもっと素敵ですが、現状のままでも充分に素晴らしいと思います。

後円部墳頂全景。

皆様もご満悦のようで良かったです。

※後日、お客様に撮っていただいた写真を見たら奇妙なものが写っていました。

これはまあ普通でしょう。

※一緒に写っているMさんからはブログ掲載の許可をいただいていないため、モザイクをかけさせていただきました。

問題はこちらです。

この土気色した変な人形のようなおっさんはいったい誰でしょうか?

普段から埴輪になりたくて努力しているので、その成果が出たのかもしれません。

このまま墳丘に樹立されたい。

ところで、橿原考古学研究所附属博物館は長らく休館中ですが、順調にいけば今年の11月ごろには再開するそうです。

この長期の休館になる前に室宮山古墳の展示の写真を撮っていました。

後円部墳頂の大型埴輪が大集合!

南側主体部の様子はジオラマで再現されていました。

橿原考古学研究所附属博物館の再開が待ち遠しいです。

では、ひとしきり遊んだので、名残惜しいですが帰りましょう。

おや、古墳の説明板がありましたよ。

せっかくなので、先ほどとは反対側を歩いて墳丘を眺めながら車に戻りますよ。

後円部側。

前方部側。

少し歩いて振り返ります。

いやあ、素晴らしい古墳でしたね。

では奈良に帰るとしましょう。

JR奈良駅前のホテル日航まで戻り、ディナーはホテル内にある「よしの」です。

ラーメンとかなら感想を述べることもできますが、このような豪勢な食事だと、「美味しい」の一言しか言えないです。

今日は一言主神社に詣でたことですし、「本当に皆さまありがとうございます」の一言につきます。

では、明日も葛城探訪をしますよ。

※こうして改めてお料理の写真を見ると、とても美しいです。

料理の写真を撮るのはマナー的に良くないのかもしれませんが、写真を撮っておけば食べた後も職人さんの技を目で見て楽しむこともできるため、撮っておくことはよいことかもしれません。

(つづく)