3.探訪レポート

2020年9月5日(土)

この日の探訪箇所

狐井稲荷山古墳 → 狐井城山古墳 → 領家山古墳群 → 築山古墳 → かん山古墳 → 新山古墳 → 安部山1号墳 → 牧野古墳 → 佐味田宝塚古墳 → 三吉2号墳 → 巣山古墳 → 狐塚古墳 → 倉塚古墳 → 一本松古墳 → ナガレ山古墳 → 乙女山古墳 → 池上古墳

⇒前回の記事はこちら

築山古墳を見た後は、同じく南群を代表するもう1基の古墳である新山(しんやま)古墳を目指しましょう。

近鉄築山駅東側の踏切を渡ります。

テクテクと北へ向けて歩いていると、前方に古墳の森らしきものが見えてきました。

新山古墳はあれでしょう。

いつの間にか広陵町に入っていました。

西側に見えるあの森も気になる・・・

新山古墳が近づいてきました。

新山古墳も水堀で囲まれています。

さて、墳丘に入れないことは知っていますが、説明板とかはないでしょうか。

周囲を探してみます。

おや、標柱が見えますよ。

「大塚陵墓参考地」とあります。

この標柱が建っていることから分かる通り、新山古墳は陵墓参考地のため墳丘には入れないのです。

墳丘を見上げます。

これでは墳丘がどちらを向いているのかもサッパリ分かりませんが、新山古墳は前方後方墳で、前方部は南を向いています。

つまり、私がアプローチしてきた方に前方部を向けているわけですね。

西側から回ってみましょう。

新山古墳は馬見丘陵の東側の縁の部分に造られており、東側は低くなっていますが、西側は丘になっています。

後円部側に来ました。

あの上に登ると何かありそう。

よし、説明板発見。

先ほども言いましたが新山古墳は前方後方墳で、ここに書いてある通り、墳丘長は126mあります。

ちなみに、前方後方墳としては国内で4番目の大きさで、前方後方墳の大きさBEST5を示すと以下の通りとなります。

1位 奈良県天理市・西山古墳 180m

2位 奈良県天理市・波多子塚古墳 144m

3位 群馬県前橋市・前橋八幡山古墳 130m

4位 奈良県広陵町・新山古墳 126m

5位 栃木県足利市・藤本観音山古墳 117m

まあ、大きさも重要かと思いますが、前方後方墳という形状を知った途端、もしかして馬見古墳群で最古の古墳じゃないの?と閃く方もおられると思いますが、まさしくその通りなのです。

さきほど訪れた築山古墳よりも古いということで、築山古墳は葛城襲津彦の墓だとしたら、新山古墳は誰の墓になっちゃうんでしょうね?

まさか武内宿禰ということは無いと思いますが・・・

奥には墳丘の後円部側があるはずですが、良く分かりません。

地元の方が貼り付けた説明があります。

前方後方墳は一般的には前方後円墳よりも主体部や副葬品が貧弱とされますが、三角縁神獣鏡が見つかったというのはとても興味深いです。

ここからの眺望。

みささぎプラザという名前がいいですね。

時刻は11時半ですから、そろそろお昼を食べたいです。

さっきのみささぎプラザにある店も魅力的ですが、他に食べられるところはないだろうか・・・

おっとその前に歩道橋チャンス!

遺跡に来た時に歩道橋があったら登って高い場所から遺跡を見ることをお勧めしているのですが、それを「稲用語」で「歩道橋チャンス」といいます。

眼下の道路は、奥の方から手前の方に向かって坂を登ってくるのですが、古墳の北側は掘り割っているのが分かります。

つまり、新山古墳のある場所は丘の縁ですが、高低差が結構あって、東側の低い場所からよく見えたことが想像できます。

先ほども見えましたが、耳成山が見えますね。

ということはそのバックは三輪山かな。

あー腹減った。

そろそろ何かを食べないと動けなくなります。

おっと中華屋さん発見。

ここにしましょう。

※註:看板を見ると店の名前が分かりづらいですが、「海鮮中華料理 呑」という店名です。

よく東京の方にある廉価な中華屋さんと表の佇まいが似ていたのですが、店内に入りメニューを見るとちゃんとした中華屋さんでした。

そこそこ値段がしますが、えい、奮発して酢豚だ!

おー、結構豪勢だ。

盛り付け方も美しい。

美味しい・・・

大好物の酢豚を食べたことにより元気になりましたが、それはまさしくジャムおじさんに顔を取り換えてもらったアンパンマンのそれに酷似しています。

午前中だけで9㎞歩いちゃいましたが、元気百倍になった以上は午後はそれ以上歩くのだ。

⇒この続きはこちら

4.補足(2021年6月9日追記)

古墳を画一的に考えてはいけない

馬見丘陵上において100m以上の大型古墳の築造は、4世紀前半の新山古墳の築造を端緒として始まります。

おそらく、多くの古墳マニアは、馬見丘陵上に3世紀に遡る古墳は無いのか気になるでしょうし、新山古墳の形状が前方後方墳というのも気になるはずです。

3世紀の古墳の問題には今回は触れません。

前方後方形の意味について一般的な説明で良くあるのが、「ヤマト王権によって古墳の形状で序列を表すことが行われており、偉い順に前方後円墳、前方後方墳、円墳、方墳の順である」というような意味の話です。

東国で前方後方墳をたくさん見ている私からすると、「何アホなことを抜かしておるんや?」となぜか西の言葉で思ったりしますが、東国の古墳を見に来ることを面倒くさがる畿内の研究者であればそう考えても仕方がないかもしれません。

ただし、一概にアホな説と断定することはできず、実はその説もある意味では当たっていると言えます。

以前からツアーの時にも話していますが、古墳時代は長いですし、日本列島は東西に長いです。

原則的には前方後方墳は前期に築造されますが、前期と言っても130年から150年くらいの幅がありますので、前期の始めの頃の前方後方墳と前期の終わりの頃の前方後方墳とでは、築造する意味付けが違っても当然です。

なおかつ、地域が変わればヤマト王権の浸透度も変わりますし、考え方が変わることも十分にあり得ます。

繰り返し言いますが、古墳時代は長く、日本列島も東西に長い、ということをまずは念頭においてください。

そして、ヤマト王権の権力が一挙に日本列島を覆って、すべての地域でヤマトのマニュアル通りに時代が経過したわけでもないですし、何事にも例外は付きものだということをよく知っておいてください。

例えば、前方後方墳は中期になると全国的にほとんど造られなくなりますが、後期になると出雲で大型のものが現れ、出雲で最も大きい古墳は山代二子塚古墳という墳丘長94mの前方後方墳です。

この古墳と前期の関東地方の前方後方墳が同じ意味付けで築造されたとは考えない方がいいでしょう。

畿内の前方後方墳の被葬者像

関東地方の前方後方墳からは必ずといっていいほど東海系の土器(S字甕など)が見つかり、古墳時代の幕開けとともに関東地方は東海人によって席巻された感があります。

ただしこれは関東地方の常識であって、畿内や西日本にそれが言えるかどうかは別問題です。

例えば畿内では、奈良県天理市の大和(おおやまと)古墳群に前期の大型墳が多く作られ、それらは初期ヤマト王権の幹部級の人たちの墓域であると想像ができますが、その中には、波多子塚古墳(墳丘長140m)や下池山古墳(120m)などの大型のものを含め、前方後方墳が最低でも6基あります。

『大和古墳群Ⅰ ノムギ古墳』(天理市教育委員会/編・2014年)を加筆したものを以下に示します。

これらの古墳からは東海系の土器が見つかることもありますが、だからと言って関東地方と同じように、ヤマト王権の中枢ともいえるこの場所を東海勢力が席巻したと考えることはできないでしょう。

このように畿内においては東国とは違う見方をする必要があり、畿内の研究者から上述の「序列説」が生まれるのも頷けます。

私の推測では、大和古墳群の中にある前方後方墳は、初期ヤマト王権を運営していく過程で、王権にとって有力なパートナーであった東海勢力から赴任してきた人びとの墓ではないかと考えています。

彼ら東海人は低地での水田開発能力に秀でていたため、水田化が難しい奈良盆地の開発に功績があったのではないでしょうか。

新山古墳の被葬者

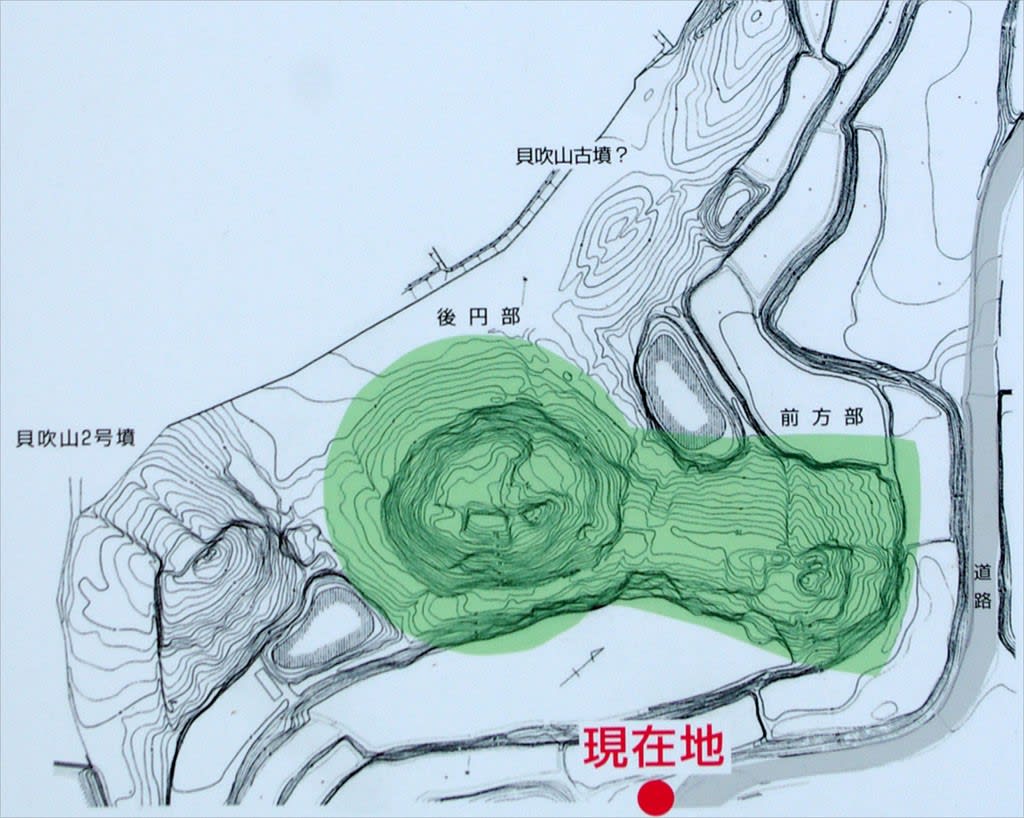

そして、今話題にしている新山古墳ですが、実は新山古墳の周囲にも前方後方墳があったのです。

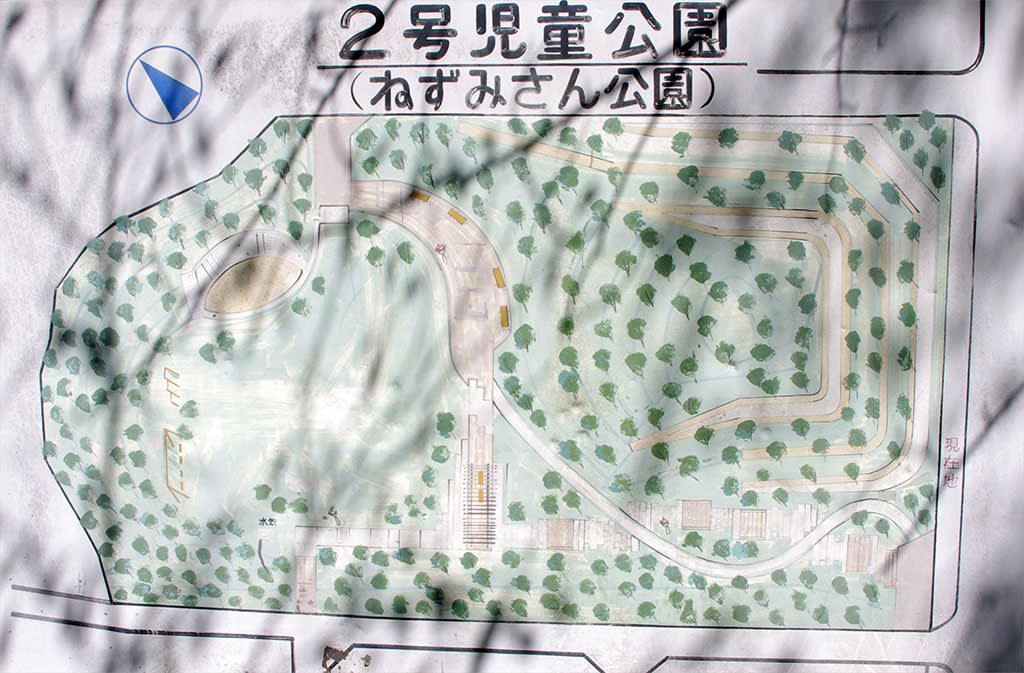

新山古墳とその周辺の古墳の分布に関して、『黒石東2号墳・3号墳 発掘調査概要報告書』(広陵町教育委員会/編・1993年)を加筆したものを以下に示します。

この周辺で目立つのは新山古墳ですし、周囲の古墳の多くは破壊されてしまっているため気づかないのですが、新山古墳以外にも前方後方墳が2基あったことが分かります。

※本論とは関係ないですが、弥生時代後期の方形台状墓が1基見つかっているのは馬見丘陵の古墳時代の幕開けを探る上では非常に重要かと思います。

ただし、該書による築造順は、新山古墳が最初で、そのあとに他の前方後方墳が2基造られたとされており、そうなると前期でも後半に入ってくるため、大和古墳群と同じく、前期前半に関東地方を東海人が席巻したのとは事情が違うことが容易に想像できるはずです。

今のところ私が知る限りでは、これらの前方後方墳から東海系の土器が見つかったとは聞いていません(これらの古墳の遺物で東海系の物が出たことをご存じの方がいらっしゃったらご教示ください)。

新山古墳とそれ以降の前方後方墳が前期後半の築造だとすると、大和古墳群の前方後方墳に葬られた東海有力者(水田開発技術者を率いた)の系譜を引く人が王権の命によってこの地の経営にやってきて、死後に葬られたのではないでしょうか。

ですから、築山古墳のページで述べたことと関連してきますが、馬見丘陵上の前期古墳の被葬者は、葛城氏とは関係ない人びとであると考えます。

5.参考資料

・現地説明板

・『シリーズ「遺跡を学ぶ」026 大和葛城の大古墳群 馬見古墳群』 河上邦彦/著 2006年