断夫山古墳は、墳丘長151mを誇る尾張最大の前方後円墳で、築造された6世紀前葉では国内で2番目に大きな古墳であり、継体天皇の后・目子媛やその父である尾張連草香が眠る可能性が高い古墳です。

お勧め度:

| *** 本ページの目次 *** 1.基本情報 2.諸元 3.探訪レポート 4.補足 5.参考資料 |

1.基本情報

所在地

愛知県名古屋市熱田区旗屋1-1014(熱田神宮公園内)

現況

熱田神宮公園

史跡指定

国指定史跡

指定日:昭和62年7月9日

出土遺物が見られる場所

名古屋市博物館

体感!しだみ古墳群ミュージアム

2.諸元

この項目は特に断りがない限り『東国尾張とヤマト王権』を参照

2020年12月から翌年2月12日までの予定で発掘調査が実施されておりその報告が楽しみ!

築造時期

後期前葉(5世紀末から6世紀第1四半期)

墳丘

形状:前方後円墳

墳丘長:151m、後円部径:80m、前方部幅:120m、後円部高:13m、前方部高:16m

段築:3段

葺石:あり

埴輪:土師質の円筒埴輪および形象埴輪、須恵質の埴輪

主体部

不明(横穴式石室の可能性あり)

出土遺物

円筒埴輪(最大の円筒埴輪は8突帯9段の高さ80㎝)、形象埴輪、須恵器の破片多数

周堀

3.探訪レポート

※本墳は2021年1月29日出発の濃尾の古墳ツアーで探訪する予定ですので、参加予定の方で事前に内容を知っておきたくない方は閲覧しない方がよいかも知れません。

2020年12月26日(土) 濃尾ツアー下見2日目 その7

この日の探訪箇所

尾張国衙跡 → 尾張国府宮 → 朝日遺跡およびあいち朝日遺跡ミュージアム → 星社河原神社 → 熱田神宮 → 白鳥古墳および法持寺 → 断夫山古墳 → 高倉古墳群および高倉貝塚 → 尾張元興寺跡

白鳥公園を出てほどなく、断夫山古墳の森が見えてきました。

ちょうど前方部の底辺の真ん中あたりに出てきましたよ。

断夫山古墳もさきほどの白鳥古墳とほぼ同じ主軸方向で、大雑把に言うと南北方向で後円部がやや西側に傾いています。

さて、どこから見ようかな。

まずは、国道22号線方面の東側へ行ってみましょう。

前方部のエッヂ部分から長辺を見ます。

周濠の外側は駐車場になっていて、説明板なども見えませんね。

そもそも、現在みることができる断夫山古墳の整備された周濠跡は、往時とは全然形が異なります。

※帰宅後に知ったのですが、この先の駐車場(周濠跡)では断夫山古墳初の発掘調査が行われており、2021年2月12日まで調査が行われる予定になっています。

もと来た道を戻り、西側の前方部エッヂ方向へ向かいます。

西側から見た前方部底辺。

西側の長辺。

西側は公園になっています。

さすがに全体を撮ることはできませんね。

できる限り引いてみます。

では、このまま西側長辺を北上して行きます。

こういうと悪口になってしまいますが、よくありがちな、せっかくの造出を表現しきれていない整備結果となっていて残念です。

こうやって外側から見ているだけだと面白くないですね。

事前に知った情報だと、断夫山古墳は墳丘内に入っちゃいけないようなのです。

別に陵墓とか陵墓参考地とかではないんですが、永らく熱田神宮が保護していた古墳ですから文句はいえないですね。

既述した通り、周濠の形が往時と全然違うというのも、テンションが下がる要因の一つです。

あー、墳丘が見えるなあ・・・

尾張最大の前方後円墳を見ているのに今一盛り上がらないまま、後円部側に来ました。

入るんだったらここからだな。

尾張名所図会の説明板があります。

白鳥古墳のときにも話しましたが、古墳時代はすぐ西側まで海が迫っており、江戸時代になっても海が近かったことがこの記述で分かります。

なお、東京にも同様な『江戸名所図会』という本があり、私も愛読していますが、こういうふうに昔の状況をイラストで残しておいてくれるとありがたいですよね。

おや、近くに公園の管理事務所がありますよ。

こちらではこんなものをやっているんですね。

御朱印が少し前からブームとなり、今は「御城印」も大流行りですが、今度は「御墳印」ですね。

今度ツアーで来ますから、お客様にご紹介しようと思います。

ちっちゃい断夫山!

実際、鳥取県の妻木晩田遺跡では、これくらいの本当に小さい四隅突出型墳丘墓が見られますよ。

え、墳丘内は見学できるんですか?

それでは折角なので管理事務所に許可をもらいに行きましょう。

受付の方に「古墳を見学したいんですけど・・・」と伝えたら、間髪入れず「どうぞ、ご覧ください!」と返ってきました。

許可制なので紙かなんかを書くのかと思ったらまるで古墳時代のようなシンプルな手続きでした。

もちろん、ツアーの際には皆さまと一緒に登りたいので、団体の場合の手続き方法もきちんと確認します。

※団体の場合は申請用紙による事前申し込みが必要です。

それじゃあ遠慮なく!

先ほど見た場所から登りますよ。

後円部側です。

河原石が落ちていますね。

葺石に使われたものでしょう。

登ってきた道を振り返ります。

見学用に整備されているわけではないので、意外と下りの際には注意が必要かもしれません。

では、前方部方向へ歩いて行きます。

さすが151mの古墳は大きいですね。

151mというと大したことがないと思うかもしれませんが、断夫山が築造された時代(6世紀前葉)では、継体天皇の陵である墳丘長190mの今城塚古墳の次に大きいのです。

でも、ほぼ同じ大きさの150mの七輿山古墳が群馬県藤岡市にあることを忘れてはいけませんよ。

さらについでに言うと、やや小さくなりますが筑紫君磐井が造らせた138mの岩戸山古墳(福岡県八女市)は堂々とこの時代の全国4位に付けています。

これらはすべて継体与党の人びとの墓だといわれています。

話を戻しましょう。

普段から多くの人びとが登っているようで普通に道ができていますが、墳丘の頂部以外は雑草で覆われています。

おー、造出は上から見ると良く分かる!

断夫山の造出は西側のみなのです。

造出に降りてみます。

斜面には少し雑草が生えていますが、今は冬なのでまだマシなのかもしれません。

再び墳頂に戻ります。

後円部側。

段築の様子も分かります。

後期古墳は2段築成が多いですが、さすが断夫山は3段築成でした。

往時は海がすぐそこまで迫っていた西側方向はまったく眺望が効いていません。

というか、墳丘は木々で覆われているため、墳頂からは全体的に眺望が効いていません。

伐採すればいいのにと、よく簡単に言ったりしますが、木々の伐採はそう簡単なことではなく、そもそも断夫山は熱田神宮が保護していた古墳ですから、木々の伐採を憚る気持ちもあるはずです。

ですから、現状で我慢することにしましょう。

前方部墳頂から鞍部方向を見ます。

断夫山古墳は後期古墳ですから、前方部の底辺もダイナミックに拡がっているはずなのですが、今一そういう風に見えないのは、墳丘が改変されてしまっているからでしょうか。

あ、ヴィデオを撮ってみよう!

実は先日、オンライン講座の録画用に中国メーカーの安いヴィデオカメラを買ったのですが、まだ屋外で撮影したことがないので、試しに撮ってみることにします。

※ヴィデオ映像は割愛します。

ところで、継体天皇は即位する前にすでに尾張連草香(おわりのむらじくさか)の娘・目子媛(めごひめ)を妻としていました。

父母の勢力基盤の関係で、即位前に近江から北陸にかけて勢力を持っていたオホド(継体天皇)は、若いうちから尾張の勢力と結んでいたことが分かり、しかも目子媛は安閑天皇と宣化天皇を生むんですね。

草香にとっては、支持していた婿が天皇になったわけですから、それは嬉しかったことでしょうし、その権勢はかなりのものだったはずです。

こういった草香の権力と古墳の築造時期とを考慮すると、多くの研究者が述べているとおり、被葬者は草香である可能性が極めて高いです。

さらに、古墳時代は女性が亡くなると夫と一緒に葬られずに実家に帰るのが通例ですから、目子媛も追葬として一緒に葬られている可能性もあります。

このように『日本書紀』に記されている人物の墓である可能性が極めて高い古墳は、東海地方では稀有な存在で、墳丘をただ歩くだけでは盛り上がりませんが、歴史背景にまで思いを至らせると、俄然エキサイティングになってきますよ。

それでは墳丘から降ります。

さきほど登ってきた後円部側から降りますよ。

国道22号側の周濠跡の現状。

やはり全景は撮れませんね。

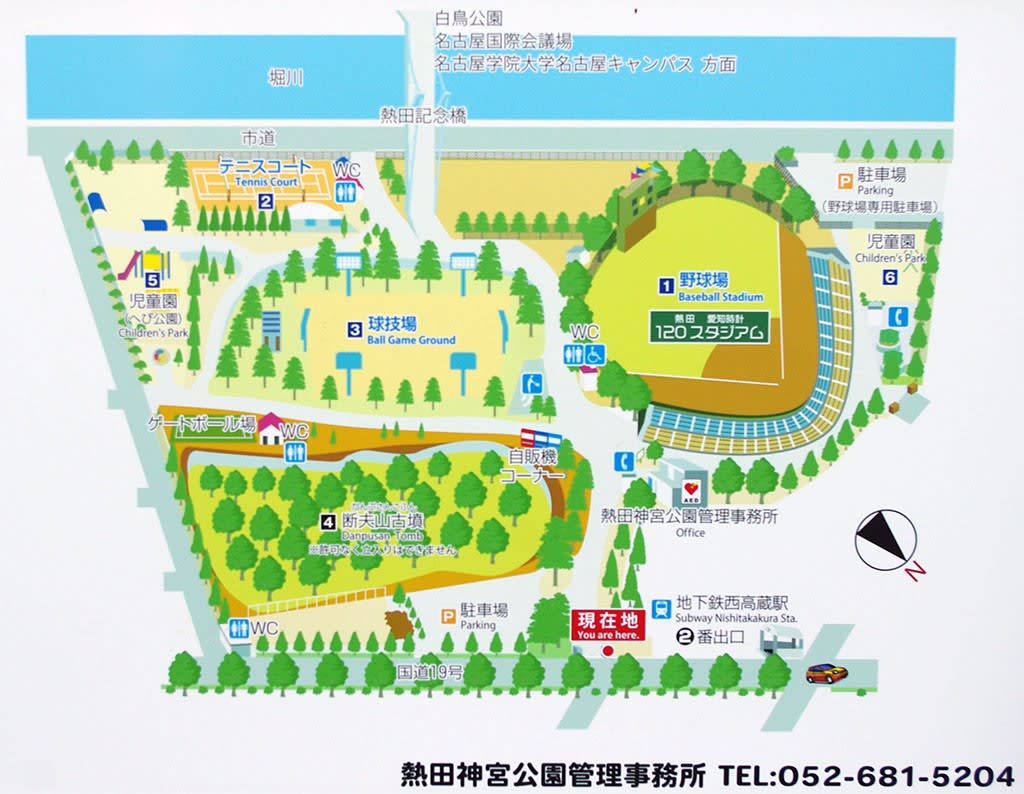

熱田神宮公園の案内図。

ちなみに、先ほどは草香や目子媛の話をしましたが、熱田神宮では、尾張国造オトヨノミコの娘・ミヤヅヒメの墓としてずっと守ってきました。

『先代旧事本紀』の「国造本紀」によると、成務天皇の御代に天火明命の十三世孫の小止与命を尾張国造に定めたとあります。

つまり、神社は成務の時代に国造となった人物の娘の墓と考えているわけですが、仮に成務天皇が実在の人物だとしたら古墳の築造時期とは合わず、また、そもそも国造というものは継体天皇の時代に定められた制度だと考える研究者も多いため、むしろ、草香かその子が初代国造であったと考えられます。

しかし、こういう歴史学の話と信仰の話は同じ次元で語れるものではありませんから、心の問題にまで歴史学が踏み入れることは気を付けた方がいいと思います。

ところで、今日は名古屋市博物館にも行きたかったのですが、もう15時半になってしまいました。

今日は無理なので、手元にある『なごやの古代遺跡を歩く』を見ながら、金山駅へ向かう途中の遺跡を少し見て行こうかと思います。

(つづく)

4.補足

断夫山古墳の出土遺物は、以下の施設で展示を確認しています。

名古屋市博物館では、5条の突帯が残る円筒埴輪が展示してありました。

同じく名古屋市博物館にて、「伝・断夫山古墳出土」となっていますが、新羅の三耳壺を見ました。

本当にこれが断夫山古墳からの出土であれば、継体天皇は親百済派ですから、それに敵対していた新羅の土器が断夫山から出たということで面白い古代史ストーリーが組み立てられそうです。

それと、しだみ古墳群ミュージアムでも円筒埴輪を見ています。

こちらは6条の突帯があり、普通の古墳にはまず置かれない大型のものです。

『東国尾張とヤマト王権』では、8条の突帯を持つ円筒埴輪が出土していると記されていますが、いずれにせよ、2020年に行われた発掘調査の結果報告が楽しみです。

5.参考資料

・現地説明板

・『あゆち潟の考古学』 名古屋市博物館/編 1994年

・『日本の古代遺跡 48 愛知』 岩野見司・赤塚次郎/著 1994年

・『なごやの古代遺跡を歩く』 服部哲也・木村有作・纐纈茂/著 2008年

・『東国尾張とヤマト王権』 近つ飛鳥博物館/編 2017年