最近気にしている東北地方の古墳の一つに仙台市の法領塚古墳というのがあります。

古墳時代後期から終末期の宮城県は古墳の築造が非常に低調でした。

というのも、その時期の宮城県域のほとんどの地域では人口が希薄化してしまい、地域の支配者が支配者でいることができなくなり、結果、蘇我氏のもと推し進められていた国造制に入らなかった地域がほとんどになってしまったのです。

仙台市周辺もそうであって、ある意味、「日本化」が遅れてしまった地域というわけです。

ところが、そのような場所にあって、なんと法領塚は直径55mという大型の円墳なのです。

この時期にこれだけの大型の古墳が造られた理由が分からず、非常に面白い。

つまり、ヤマト王権の地方支配制度の範囲に入っていない北の地に、ヤマト王権と密接に関係した可能性の高い、地域の豪族(もっと言えば「王」)の墓が見つかったというわけです。

被葬者は一体どのような人物だったのでしょうか。

実は、4年前の2016年5月12日に法領塚古墳を訪れていますので、今日はその時の様子をレポートします。

宮城県仙台市若林区一本杉町1

伊達政宗が母の菩提寺として建立した保春院の参拝を終え、次はこの地域の代表的な古墳である法領塚古墳を見に行きます。

法領塚古墳は、聖ウルスラ学院の敷地内にあるそうです。

学校の近くまで来て、敷地の周囲を歩いているとフェンスの向こうに墳丘を見つけました。

なるほど、本当に敷地内ですね。

道路側には説明板もありますよ。

覗き見。

校内を覗き見してカメラで撮影しているなんて不審者以外の何物でもないので、正々堂々と学校に許可をもらいに行きましょう。

正門側に回り、受付で「古墳みたいの」と来校の理由を告げます。

そうしたところ、教頭先生が仕事の手を止めて案内してくださるとのことです。

教頭先生の後について古墳の場所へ行きます。

ありましたよ。

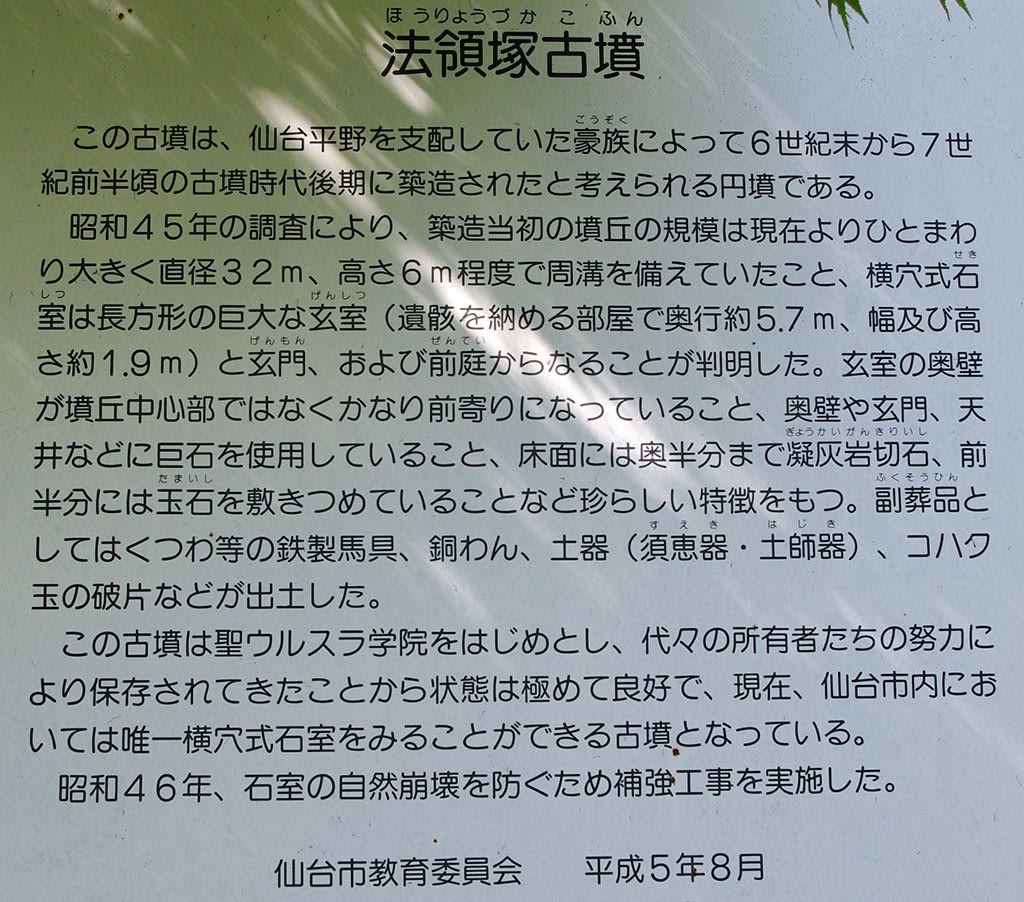

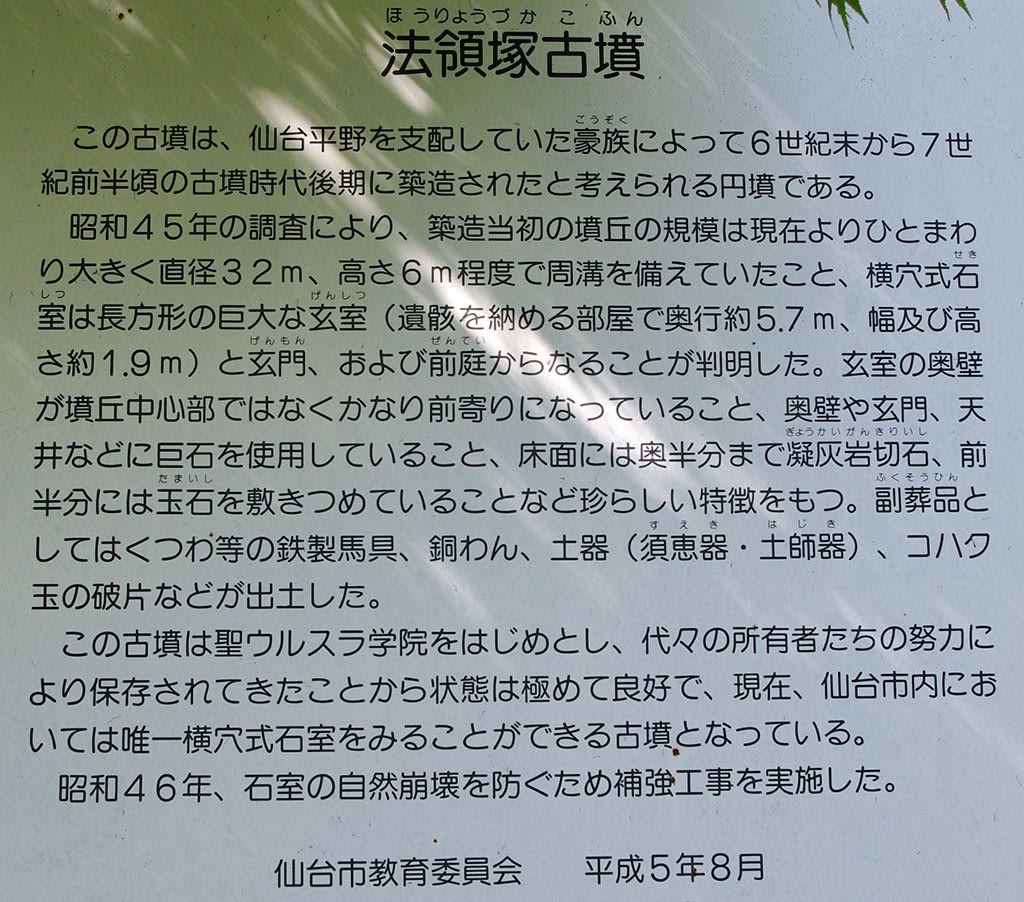

こちらには先ほどのよりももっと丁寧な説明板がありました。

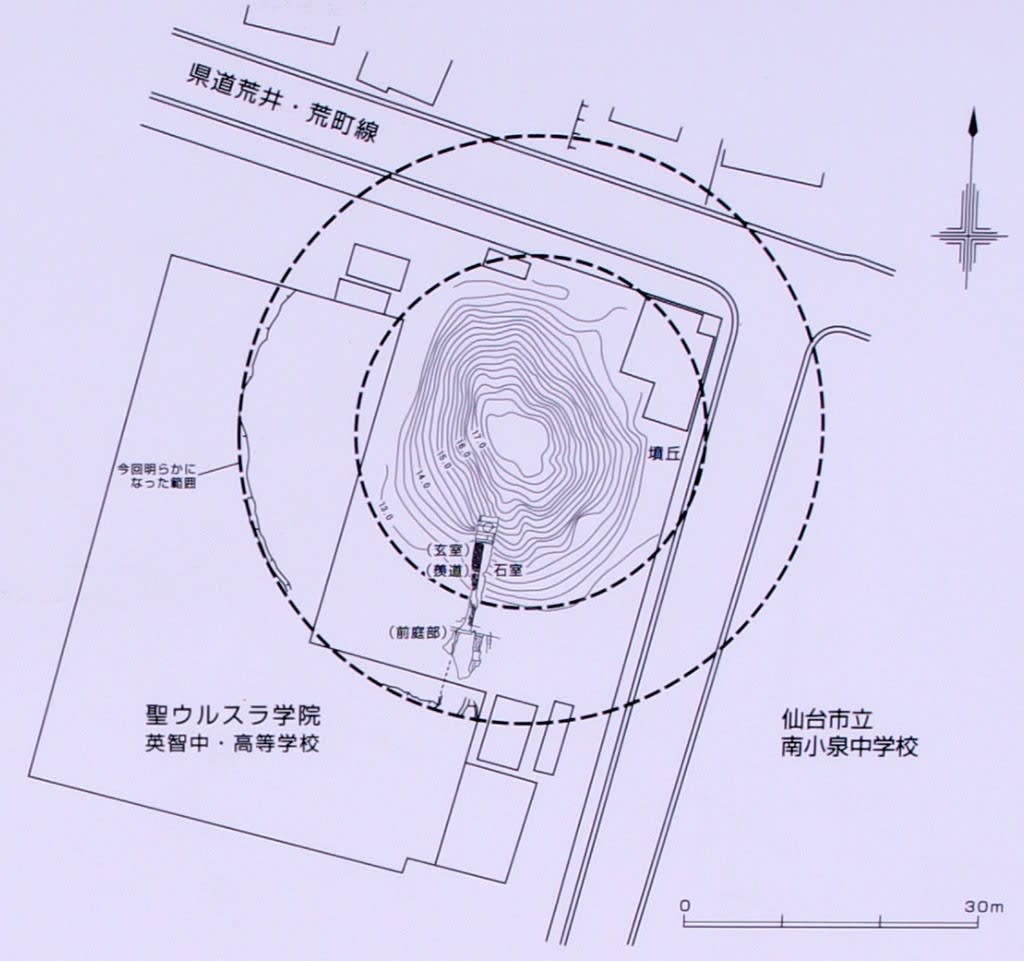

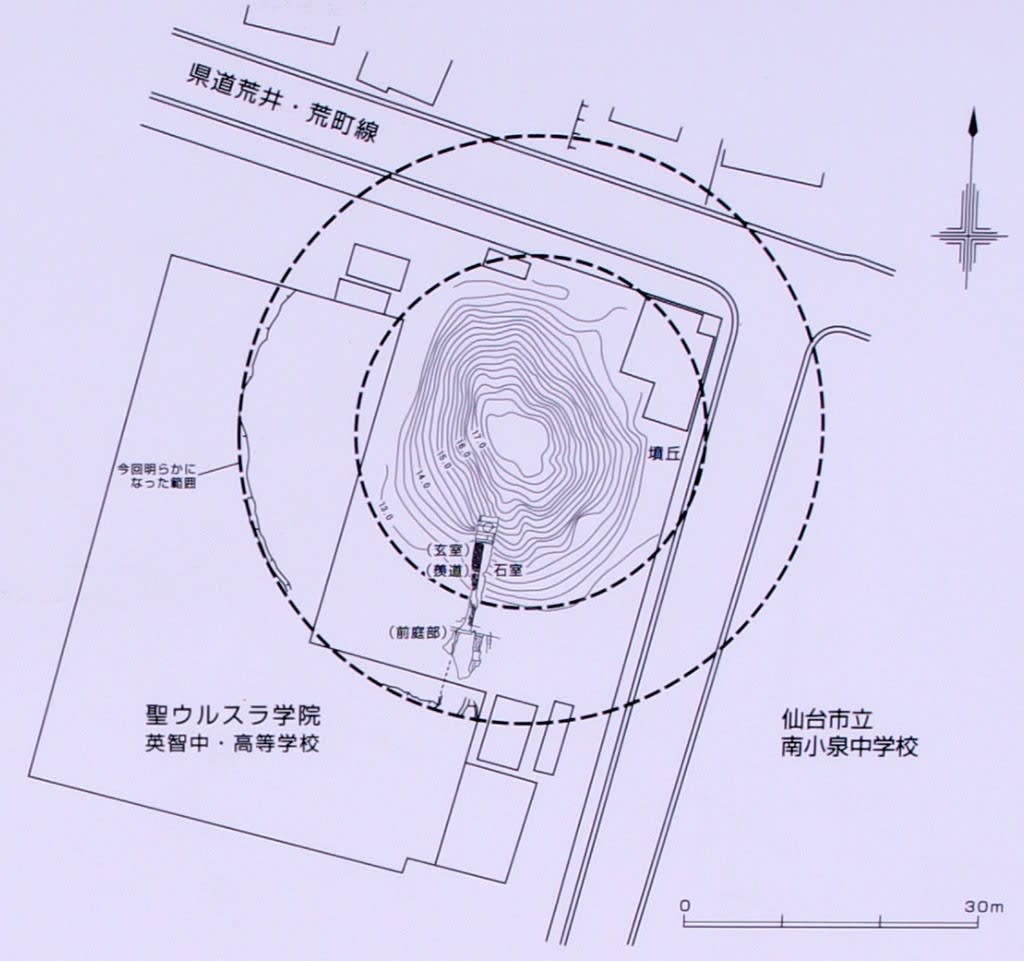

この説明板は新しいですが、以前は径32mほどの円墳と考えられており、実際に今見られる墳丘はそれほど大きくありません。

ところが、この説明板の図が示す通り、最新の調査では何と径55mの円墳だということが分かったのです。

この図が示している通り、横穴式石室の大半は失われてしまっています。

別の説明板。

玄室だけで長さが5.7mありますから、上の図を見る限りでは羨道を含めると軽く10mを超え、それにさらに前庭部があったわけですから、相当大型の石室だったことが分かります。

東北最大の石室じゃないでしょうか?

副葬品の写真。

もう一つの説明板。

墳頂に登れるようになっているのでちょっと失礼します。

石碑がありますね。

墳頂から降りて、横穴式石室を見てみます。

あ、でも横穴式石室の中には入らせてもらえないんですね。

仕方がないのでカメラを突っ込んで中を撮影。

奥壁は一枚でしょうかね。

かなり大きな石じゃないでしょうか。

出土品の写真、もういっちょ。

教頭先生も忙しいでしょうからあまり時間を取っていただくのも失礼だと思い、これで見学を終わらせることにしました。

丁寧な対応、ありがとうございました。

いずれ、クラツーでこの古墳を案内したいと考えていますので、そのときはよろしくお願いいたします。

ではづづいて、陸奥国分尼寺跡へ向かいます。

(つづく)

古墳時代後期から終末期の宮城県は古墳の築造が非常に低調でした。

というのも、その時期の宮城県域のほとんどの地域では人口が希薄化してしまい、地域の支配者が支配者でいることができなくなり、結果、蘇我氏のもと推し進められていた国造制に入らなかった地域がほとんどになってしまったのです。

仙台市周辺もそうであって、ある意味、「日本化」が遅れてしまった地域というわけです。

ところが、そのような場所にあって、なんと法領塚は直径55mという大型の円墳なのです。

この時期にこれだけの大型の古墳が造られた理由が分からず、非常に面白い。

つまり、ヤマト王権の地方支配制度の範囲に入っていない北の地に、ヤマト王権と密接に関係した可能性の高い、地域の豪族(もっと言えば「王」)の墓が見つかったというわけです。

被葬者は一体どのような人物だったのでしょうか。

実は、4年前の2016年5月12日に法領塚古墳を訪れていますので、今日はその時の様子をレポートします。

* * *

宮城県仙台市若林区一本杉町1

伊達政宗が母の菩提寺として建立した保春院の参拝を終え、次はこの地域の代表的な古墳である法領塚古墳を見に行きます。

法領塚古墳は、聖ウルスラ学院の敷地内にあるそうです。

学校の近くまで来て、敷地の周囲を歩いているとフェンスの向こうに墳丘を見つけました。

なるほど、本当に敷地内ですね。

道路側には説明板もありますよ。

覗き見。

校内を覗き見してカメラで撮影しているなんて不審者以外の何物でもないので、正々堂々と学校に許可をもらいに行きましょう。

正門側に回り、受付で「古墳みたいの」と来校の理由を告げます。

そうしたところ、教頭先生が仕事の手を止めて案内してくださるとのことです。

教頭先生の後について古墳の場所へ行きます。

ありましたよ。

こちらには先ほどのよりももっと丁寧な説明板がありました。

この説明板は新しいですが、以前は径32mほどの円墳と考えられており、実際に今見られる墳丘はそれほど大きくありません。

ところが、この説明板の図が示す通り、最新の調査では何と径55mの円墳だということが分かったのです。

この図が示している通り、横穴式石室の大半は失われてしまっています。

別の説明板。

玄室だけで長さが5.7mありますから、上の図を見る限りでは羨道を含めると軽く10mを超え、それにさらに前庭部があったわけですから、相当大型の石室だったことが分かります。

東北最大の石室じゃないでしょうか?

副葬品の写真。

もう一つの説明板。

墳頂に登れるようになっているのでちょっと失礼します。

石碑がありますね。

墳頂から降りて、横穴式石室を見てみます。

あ、でも横穴式石室の中には入らせてもらえないんですね。

仕方がないのでカメラを突っ込んで中を撮影。

奥壁は一枚でしょうかね。

かなり大きな石じゃないでしょうか。

出土品の写真、もういっちょ。

教頭先生も忙しいでしょうからあまり時間を取っていただくのも失礼だと思い、これで見学を終わらせることにしました。

丁寧な対応、ありがとうございました。

いずれ、クラツーでこの古墳を案内したいと考えていますので、そのときはよろしくお願いいたします。

ではづづいて、陸奥国分尼寺跡へ向かいます。

(つづく)