栢山天王山塚古墳は、埼玉古墳群から荒川下流方面に13㎞ほど離れた場所にある6世紀後半に一代のみ築かれた首長墓で、角閃石安山岩が見つかっていることから上毛野勢力と関係があったことが分かります。

お勧め度:

1.基本情報

所在地

埼玉県久喜市菖蒲町上栢間3284-1

2.諸元

3.探訪レポート

2021年2月6日(土) 2021年ファースト古墳めぐり①

この日の探訪箇所

栢山天王山塚古墳 → 塩古墳群 → 宮塚古墳 → 埼玉古墳群

2021年2月6日、今年初の古墳めぐりをしてきました。

古墳が大好き過ぎて、古墳を見ていると古墳なのか恋人なのか良く分からない気持ちになる私が2月になってようやく今年初めての古墳めぐりをしてきたのです。

異常事態だ。

コロナだから外出を控えるということは私の場合はないのですが、それよりも今年になってから相変わらず稼働が高く、オンライン講座の動画作成の作業が結構大変でなかなか時間が取れませんでした。

でも、オンライン講座の作業は2月5日の深夜に一段落したため、6日は清々しい気持ちで古墳を歩くことができましたよ。

埼玉県の古墳は結構見ているつもりですが、それでもまだ未見の古墳は多くあり、その中でも可及的速やかに探訪する必要のある久喜市の栢山天王山塚古墳、熊谷市の塩古墳群および宮塚古墳を見学し、何度か訪れている埼玉古墳群も最新の状況をキャッチアップするとともに今までで最も入念に見ようと画策し、鴻巣市在住の金子さんに運転をお願いし、同好の士を誘って計3名で探訪してきました。

当日はこれ以上ないくらいの最高の古墳日和で充実した探訪をすることができましたよ。

* * *

今日は9時に桶川駅に集合ということで、電車の時刻を調べてみると、ちょうどよく「むさしの号」がありました。

「むさしの号」は、八王子から大宮まで行く、あんまり本数のない電車です(府中本町始発もあります)。

八王子を出ると中央線と同じく普通に西八王子、豊田、日野、立川、国立と止まるのですが、そこからは地下の貨物列車の線路に入りショートカットして武蔵野線の新小平まで行きます。

そのあとは、武蔵野線内を各駅停車で停まり、北朝霞までいったら一気に大宮ということで、この電車に乗るとだいぶ早くいけるという魔法の列車なのです。

そのため、高尾から桶川には2時間かからずに着いちゃいました。

さて、ここからは今回お誘いした同好の士と合流し、迎えに来てくれた金子さんの車に乗って探訪開始です。

まずは、久喜市の栢山天王山塚古墳。

近くの公園の駐車場に車を止めました。

この駐車場にはトイレもありますし、中型バスなら入れそうです。

と、つい仕事をする目で見てしまうのですが、常にツアーに組み込めそうな場所がないか気を付けています。

周辺案内図。

この「栢山」というのは難読ですよね。

なかなか覚えられなくて、私は加山雄三さんが墳頂でシンセサイザーを弾いている様子をイメージするように心がけています。

では、古墳まで歩いて行きましょう。

お、なんだこの長い参道は!

先の方が見えないくらい長いですよ。

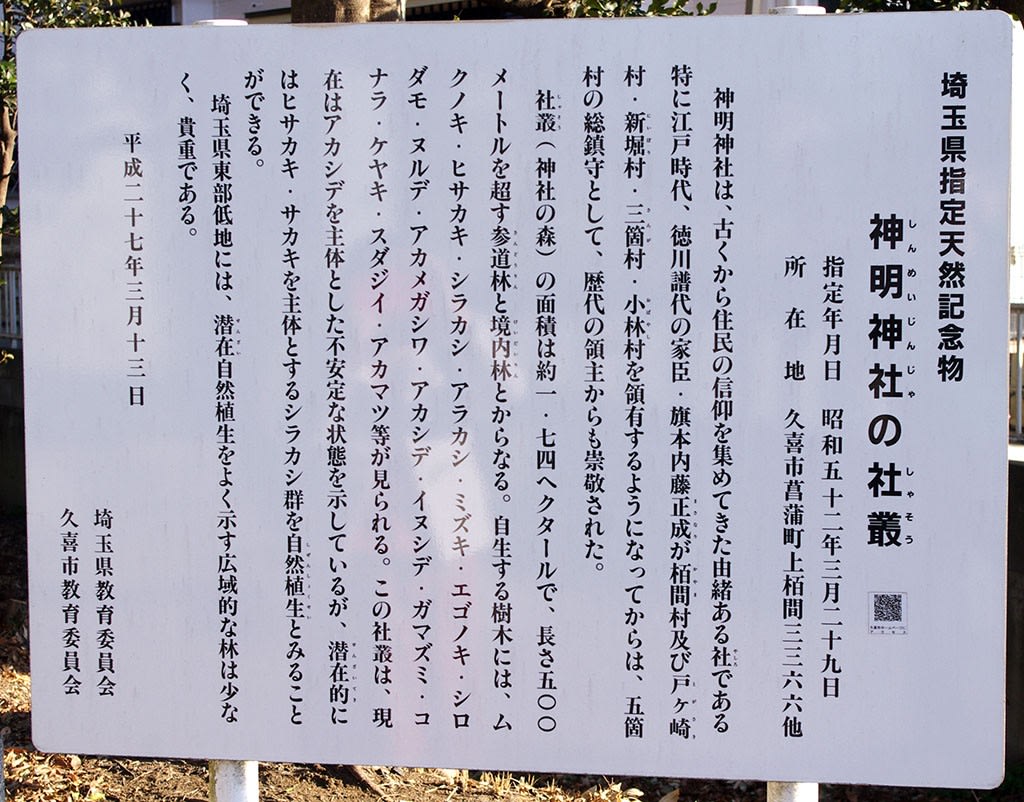

説明板があります。

なるほど、江戸期には内藤氏が治めていたんですね。

というか、参道の長さは500m!

長さだけでは驚きませんが、それがよくある街中の普通の道路になっているタイプではなく、きちんと木々に囲まれた境内になっているようなので驚きなのです。

今日は時間の都合で行きませんが興味が湧きますね。

これはダミーですよ。

栢山天王山塚古墳はこれかと思って、これを見て帰ってしまう人がいませんかね?

駐車場から5分ほど歩き、本物の古墳に到着しました。

宝篋印塔などが並んでいます。

その後ろには立派な周堀跡が残っていますよ。

城の空堀跡みたいですね。

古墳に登る前に念のため宝篋印塔を確認します。

そんなに古くなく、江戸期のものでした。

では、墳丘へ登りますよ。

鞍部に階段がついています。

鞍部にはお堂がありました。

扁額の文字は滅亡しています。

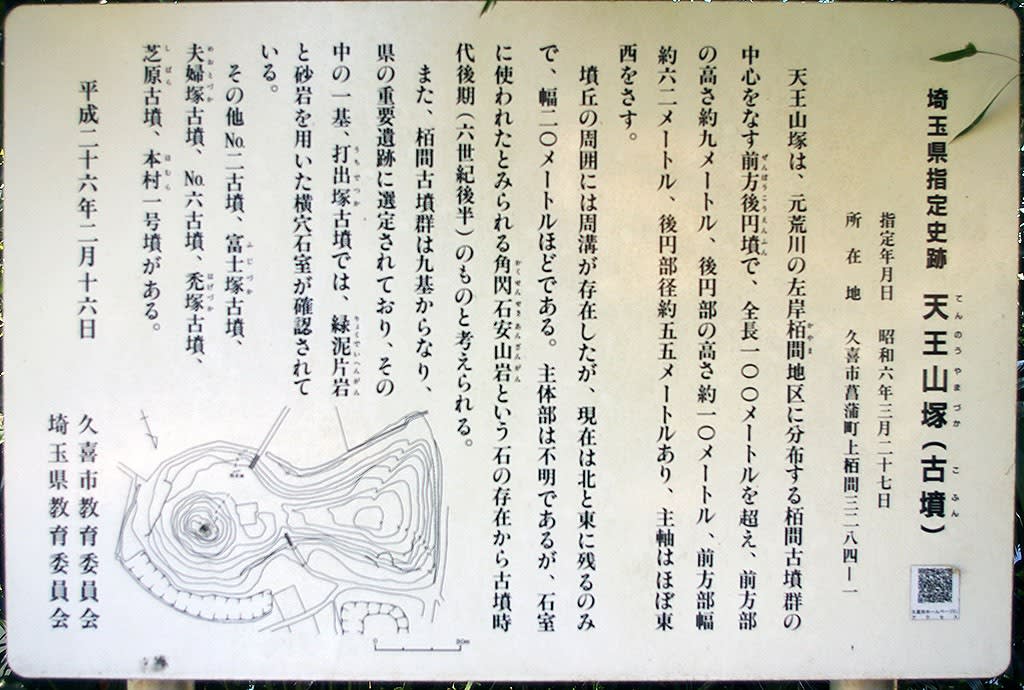

説明板を見てみましょう。

墳丘長100mを超える大型の前方後円墳で、6世紀後半の築造です。

横穴式石室を内蔵した古墳にありがちな主軸をほぼ東西方向に取った古墳ですね。

私たちは北側から登ってきました。

墳丘図に書かれている通り、周堀跡にかんしては、先ほど見た場所が残っている個所ですね。

栢山天王山塚古墳が築造された6世紀後半は、埼玉古墳群の古墳が100mクラスから70mクラスに落ちたころにあたり、ちょうど栢山天王山塚古墳と同じ時期に100mクラスの若王子古墳、高山真名板古墳、小見真観寺古墳が造られます。

そのため、埼玉古墳群の力が低下して、周辺のそれらの古墳の勢力の力が上回ったとことが想定できるのですが、それらの古墳の被葬者は埼玉古墳群の被葬者と同族であった可能性と、そうでない別の勢力であった可能性が考えられます。

今の私は同族派です。

つまり、6世紀後半には埼玉古墳群の力はさらに強大化し、周辺に大型古墳を築造するに至り、そしてその支配範囲も現在の東京都域まで拡張し、令制武蔵国の原型となる无邪志国造となったと考えています。

『先代旧事本紀』に記された无邪志国造と胸刺国造は同一と見る派なわけです。

さらにいうと、小見真観寺古墳が、笠原直使主の墓だと考えた場合、こちらは石室に上毛野の角閃石安山岩を使っていることから、上毛野君小熊と懇意だった小杵の墓と見ることも可能でしょう。

もちろん、それ以外にもいろいろと考えられるわけで、そういうところが古代史の楽しいところです。

栢山天王山塚古墳、若王子古墳、高山真名板古墳、小見真観寺古墳の4基のうち、若王子古墳は湮滅してないのですが、この栢山天王山塚古墳のみ未探訪だったので今日はこうして金子さんに連れてきてもらいました。

マイカー無きいま、こうして車を出してくれる人がいることはとてもありがたいことです。

さて、墳丘はとくにこの鞍部の部分がかなり改変されており、後円部はポッコリと小山のようになっています。

後円部には、板碑などが立っていますよ。

今日はS源寺さんがいないため大きさが表現できませんね。

埼玉県域の板碑とするとそれほど大きくはありませんが、都内の一般的な板碑よりは大きいです。

後円部南側法面は荒れています。

お堂と前方部方面。

では、後円部に登ってみます。

削られてしまったせいで傾斜がかなり急になっており、藪に覆われてはいますが、多くの人が登るようで道が付いています。

後円部墳頂。

道がついている場所以外は完全に藪化しています。

墳頂の面積はかなり狭くなっており、城として使った場合は小さな櫓が一つ建てられるかどうかくらいの面積です。

降ります。

鞍部から前方部側を見ます。

前方部から後円部側を見ます。

かなりウエストがくびれているので、改変されてしまったのかなとも思いますが、説明板の墳丘図を見た印象では元々そういう設計だったように見えます。

おや、登ってきたのと反対側の南側にも降りられるようですよ。

確認してみましょう。

立派な標柱がありました。

こちらにも説明板がありますよ。

こちらの説明板では墳丘長を107mとして、築造時期は6世紀中頃としています。

おっと、何だかこの仏様すごい。

周辺は倉庫の駐車場のために完全に舗装されていますが、そんななかただ一人佇み、一隅を照らしています。

こういうシュールな佇まいの仏様にはなぜか惹かれるものがあり、もっとも好きなのは平城宮跡にいらっしゃるこちらの仏様です。

満身創痍でかなりデンジャラスな場所にいらっしゃいますが、とてもクールな良い表情をしています。

ところで、墳丘全体の写真を撮るのは難しそうですね。

今日は念願の古墳に来れて嬉しい!

それでは、ここから少し走りますが、熊谷市方面へ向かいましょう。

⇒この続きはこちら