下記の記事は女性自身様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。

痛みが出始めたらすぐに服用ーーメーカーに聞いた「鎮痛剤」の正しい飲み方

頭痛や生理痛に苦しむ女性の味方となる鎮痛剤。だが、使い方を誤ると、十分な効果が得られない場合も。ワクチンの副反応対策で身近になった薬の正しい使い方を知ろうーー。

コロナ禍による精神的ストレスや、テレビ・スマホによる肩こりや首こり、マスク習慣などが要因となり頭痛に苦しむ人が増えているという。さらにワクチンの副反応への対応で、ふだん使っていなくても鎮痛剤を使ったという人も多いだろう。

「ワクチンによる副反応が出た場合に、手軽に購入できる鎮痛剤で頭痛や発熱などの症状をやわらげることは問題ありません。しかし、副反応が出る前から予防的に鎮痛剤を飲むのは避けるべきです。『薬物乱用頭痛(正式名称・薬剤の使用過多による頭痛)』の第一歩になりかねません」

そう語るのは、慶應義塾大学医学部の元教授で、湘南慶育病院の鈴木則宏院長だ。頭痛研究の第一人者である鈴木先生が薬物乱用頭痛について解説する。

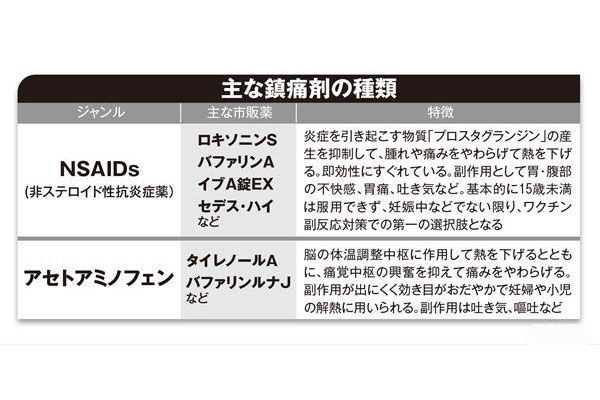

「市販されている鎮痛剤は大きくわけて、エヌセイズ(NSAIDs)と呼ばれる非ステロイド性抗炎症薬と、アセトアミノフェンの2種類ありますが、薬物乱用頭痛はこれら鎮痛剤を常用して起こる慢性頭痛です。鎮痛剤は頭痛以外にも腰痛や歯痛などさまざまな痛みに対して常用されますが、薬物乱用頭痛は片頭痛や緊張型頭痛を抑えようと鎮痛剤をひんぱんに服用している人に生じます。薬物乱用頭痛のメカニズムはよくわかっていませんが、頭痛を抑えようと薬を飲んでいるのに、その薬によって頭痛が慢性化。さらに薬に頼ってしまうという悪循環を招いてしまうのです」

一般的にアセトアミノフェンの鎮痛剤よりも、即効性と効き目が高いといわれるエヌセイズの鎮痛剤。ワクチンの副反応への対応で使われることが多いのも、このタイプの鎮痛剤だ。

エヌセイズの鎮痛剤「ロキソニンS」を販売している第一三共ヘルスケア・マーケティング部のブランドマネージャー土合桃子さんは仕組みを次のように語る。

「エヌセイズは、痛みの原因物質である『プロスタグランジン』の産生を抑制する働きがあります。『即効性がある』『頭痛・発熱に効く』という特徴がある一方、胃酸から胃を守る粘液分泌なども抑制するため、腹痛や胃部不快感などの副作用が出ることもあります。ロキソニンSは胃への負担が少ない特徴も持ち合わせていますが、もし症状が出たら注意が必要です」

鎮痛剤の購入者の8割以上が女性で、購入目的の72%が頭痛への対応だという。薬物乱用頭痛については、どのような警鐘を鳴らしているのだろうか?

「市販の鎮痛剤は、定められた用法・用量を守って使用することを前提でつくられています。まず、それを守っていただくこと。そして、正しく服用しているのに痛みが治まらなかったり、1カ月の服用日数が10日以上になったりする場合は、病院を受診していただくように発信しています。また予防的に服用はしないことも呼びかけています」

どう使うと、効果的なのか。

「鎮痛剤は痛みそのものをなくすのではなく、あくまでも痛みの原因物質がそれ以上産生されないようにするもの。原因物質が体の中で増え過ぎると、鎮痛剤を服用しても効果が実感しにくくなることもあるので、痛みを感じたらすぐに使用するようにしてください」

正しく使えば、苦しい痛みを軽減してくれる鎮痛剤。次のポイント5を守って、症状が出たら迷わず使おう。

■鎮痛剤を使うときの5つのポイント

【1】予防的に鎮痛剤を服用しない

痛みが出てから服用する。痛みは我慢せずに、すぐに服用する。

【2】定められた用法・用量を守る

服用する錠数、次に服用するまで空ける時間を守る。

【3】月に10日以上鎮痛剤は飲まない

頭痛が月10日以上ある場合は、医師の診察を受けよう。

【4】頭痛日記(服用薬・痛みの症状)をつける

痛みの出るタイミングや原因がわかる可能性がある。

【5】痛みが治まらなければ、頭痛専門医を受診する

重病の場合もあるので要注意。

これが鎮痛剤との上手な付き合い方だ。

むしろ頭痛の原因に「痛みが心配だから」で鎮痛剤を飲んではダメ

下記の記事は女性自身様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。

厚生労働省は、ファイザー製ワクチンの3回目接種後の副反応について、米国の臨床試験から「接種部位の痛み」が出る人が83%ともっとも多く、「頭痛」は48.4%、「発熱」は8.7%と、2回目接種後と「ほぼ同様」の副反応が出ることを報告している。

副反応に備えて市販の解熱鎮痛剤(以下、鎮痛剤)を用意する人も多いはずだが……。

「ワクチンによる副反応が出た場合に、手軽に購入できる鎮痛剤で頭痛や発熱などの症状をやわらげること自体は問題ありません。しかし、副反応が出る前から予防的に鎮痛剤を飲むのは避けるべきです。昨今、増えている『薬物乱用頭痛(正式名称・薬剤の使用過多による頭痛)』の第一歩になりかねません」

と語るのは、慶應義塾大学医学部の元教授で、湘南慶育病院の鈴木則宏院長だ。頭痛研究の第一人者である鈴木先生が薬物乱用頭痛について解説する。

「市販されている鎮痛剤は大きくわけて、エヌセイズ(NSAIDs)と呼ばれる非ステロイド性抗炎症薬と、アセトアミノフェンの2種類ありますが、薬物乱用頭痛はこれら鎮痛剤を常用して起こる慢性頭痛です。鎮痛剤は頭痛以外にも腰痛や歯痛などさまざまな痛みに対して常用されますが、薬物乱用頭痛は片頭痛や緊張型頭痛を抑えようと鎮痛剤をひんぱんに服用している人に生じます。薬物乱用頭痛のメカニズムはよくわかっていませんが、頭痛を抑えようと薬を飲んでいるのに、その薬によって頭痛が慢性化。さらに薬に頼ってしまうという悪循環を招いてしまうのです」

■「痛みが心配だから」と無症状で飲むと危険

日本人女性の12.9%が悩んでいるといわれる片頭痛は、こめかみ辺りが脈を打つように激しく痛む。頭痛発作は4~72時間続き、寝込んだりして生活に支障が出る。吐き気やを伴うのも特徴だ。

一方、日本人のおよそ5人に1人が悩んでいるという緊張型頭痛は、首や肩の筋肉が緊張することで起こり、頭全体が締めつけられたような鈍い痛みが1~2カ月ほど続くこともあるという。

「片頭痛の場合は、体を動かすと痛みが出るため、病院に行くことができなくなることも。また緊張型頭痛は痛みが片頭痛ほど激しくないため、休まずに仕事や家事をする人が多いでしょう。こうした理由もあって、頭痛が出ても医師を受診せず、自己対処として市販の鎮痛剤で済ませる人は多い。そのうち『痛くなるのが心配だから』『今日は会議があるから』など予防的に鎮痛剤を使っていくことで、服用回数が増えてしまうのです」

コロナ禍による精神的ストレスや、テレビ・スマホによる肩こりや首こり、マスク習慣などが要因となり頭痛に苦しむ人が増えているという。さらにワクチンの副反応への対応で、ふだん使っていなくても鎮痛剤を使ったという人も多いだろう。

私たちの生活に、より身近になった鎮痛剤。正しい付き合い方を知っておく必要がある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます