下記の記事をプレジデントオンライン様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。

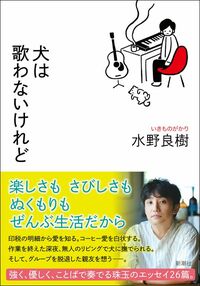

人気音楽ユニット「いきものがかり」のリーダー水野良樹さんは、若い人から「好きなことを仕事にしたい」と聞かれたときに、必ず問い返す質問があるという。水野さんのエッセイ集『犬は歌わないけれど』(新潮社)から、一部をお届けする――。

18歳の「青くさい意地」

午前4時すぎ。街はもう、朝が来る予感の中にいた。

夜明け前の黒い空に地平からじんわりと群青色が足されていく。

静かだった。早朝アルバイトをしていた東名高速道路の海老名サービスエリア。実家から自転車で走って、従業員通用口に着くまで10分ほど。一日が始まる前のしんとした静けさの中で、少し急な坂道を上っていく。

吐く息は白かった。朝の起きがけにペダルをこぐのは大変だったが、10代のあの頃は、それに耐えられるだけの若さがあった。

そこまでする動機が何だったのか、今でもうまく説明ができない。

追いかけていた目標がかなう確証などなかった。もしかすると、二度目の大学受験に費やしたこの1年は、丸ごと無駄になってしまうかもしれない。やめておけばいいのにと言われたこともあったし、そもそも相談する相手もいなかったから日々は孤独だった。

青くさい意地のようなものだったのか、18歳の自分はこの手でおのれの人生の扉をこじ開ける生々しい感触を味わってみたかった。

夢中でペダルをこぎ、その勢いで夢ごと若い体を前に進めようとしていた。もう20年近く昔のことだ。時の流れの速さに目眩がする。

仮面浪人の過酷な日々

自分は少し変わった浪人生活を送った。

俗に「仮面浪人」と呼ばれる受験スタイルだ。本命の志望校とは別の大学に通いながら、受験勉強を続ける浪人生のことを言う。志望校に合格すれば、通っている大学を退学することになるので、在学している大学の友人たちにはそのことを話しづらい。

あたかも今の大学に満足している顔をしながら、隠れて勉強をするひとが多いから「仮面」という呼ばれ方をするのだろう。自分は現役で東京都内の私立大に合格したが、一度立てた目標が諦めきれず、もう一度受験をする決意をした。

第1志望は国立大で、当時、授業料も入学金も安かった。詳細な説明は省くが、さまざまな金銭的な計算と家庭の事情を鑑みると、通常の予備校生となるよりも大学に通いながら再受験して合格を目指したほうが、もろもろの面で負担が少ないという判断になった。

とはいえ再受験は完全なる自分のわがままだったから、受験に関わる諸費用はすべて自分で働いて払うと、よせばいいのに親にたんかを切った。

時給が良かった海老名サービスエリアの早朝バイトで働き、バイトが終わると大学の授業へ。授業が終わると代々木駅に向かい、バイト代で2コマ分だけ受講料を払うことができた予備校の講座を受ける。

電車で神奈川県の実家に帰り、復習を終えて眠ると2、3時間後には朝が来て、またバイトへ。その繰り返し。

いきものがかり・水野良樹さん

「本気になったら俺はできる」という思い込み

大人になった自分からすると、よく頑張ったねと声をかけてやりたい気分だが、当時の自分は真反対のことを考えていた。

なぜ自分はもっと全力を尽くせないのだろうか。

がむしゃらに頑張ってみたら分かってしまったのだ。

「本気になったら俺はできる」と子どもっぽく思っていたことは、とんだ思い違いだった。

本気になっても自分はたいして何もできない。そんな事実が喉もとに突きつけられた。理想の頑張りにはたどり着けない。情けなさにまみれた毎日。

しかし、自分はそのとき、初めて理解することができたかもしれない。

理想の投影ではない等身大の自分自身を。自分の背丈が分かっている人間ほど、背伸びもうまくなる。自分に対して過度な期待も落胆もしなくなる。やるべきことに素直に向き合える。

結果よりも過程が大切だったという言葉はその日々が過去になった人間が吐く、きれいごとだ。だが受験生よ。今君が、君自身を知れる旅の中にいることは確かだと思う。

どうかこの旅から、君の未来のために、君なりのきれいごとを勝ち取ってくれ。それが本当の勝利だと、僕は思う。

好きなことを仕事したい人へ

「好きなこと」を「仕事」にして生きていくためにはどうすればいいですか?

広告

ラジオ番組などの企画でリスナーからの相談を受け付けると、思春期の学生さんからよくそんな質問をもらう。

おそらく彼らからは、自分は「好きなこと」を「仕事」にできた人間に見えていて、そこに至るまでの道筋を知っていると思われているのだろう。

確かに音楽は好きだし、現在その音楽を生業として生活ができていることは幸運にも事実だから、今までの経験を語ることはできるかもしれない。

だが、それらは彼らの背中を押すような都合の良い“答え”にはならないとも思う。

「好きなこと」を「仕事」にした人たちが向き合う日々は、必ずしもキラキラとしたものではないと思うからだ。

あくまでも「仕事」とするならという前提で話を聞いてほしい。

社会生活を営む糧(=わかりやすく言えば、金銭であったり、立場であったり)を得る手段として、あなたの「好きなこと」を用いたいのなら、という前提だ。

容赦のない他者の評価に晒される

「仕事」というものはその性質上、外の評価を受けて初めて成立する。

パンが売れるのは、そのパンがお金を支払うに値するほどおいしいだろうと買う人に判断されているからだ。だからシンプルに考えれば、こちらの存在だけで「仕事」は成り立たない。

いつも相手がいる。どんなことでも何かを「仕事」にするためには誰か他者の評価を受けないといけない。

そのルールの上であなたの「好きなこと」を「仕事」にするということは、いったいどういうことなのだろうか。それはつまり、あなたの「好きなこと」を容赦のない他者の評価に晒すということだ。

「それがどうした、望むところだ!」と言う人もいるだろう。

「好きなこと」はそのままその人の「得意なこと」であることも多く、少なからず自信がある場合がほとんどだ。また「好きなこと」には誰だって情熱を注ぐから、その人のアイデンティティーに深く関わっていることが多い。

音楽で言えば「音楽をしているときが一番自分らしくいられる」とか「音楽とは私の人生そのものだ」などというセリフは、音楽を志す人たちからよく聞かれる。

揶揄

やゆ

しているわけじゃない。自分だって同様のことを言ってきたと思う。人生において熱意を持って向き合えるものを見つけられたことは端的に言って幸運だ。

だが、そのことと、評価に晒されることに耐えられるかどうかとは、別の問題だ。

「好きなこと」や「得意なこと」は言い訳がきかない。私はそれが苦手だから、本気ではやっていないから、と逃げることはできない。

自分が最も戦いやすい場所で負けることの敗北感は大きい。

それでもやり続けられるか

自分のアイデンティティーそのものだと思っていたことが厳しい評価を受けたとき、人は全人格を否定されたような感覚に陥りやすい。

水野良樹『犬は歌わないけれど』(新潮社)

「好きなこと」を仕事にすることは、それがあなたにとって大切なものであればあるほど、自分の存在自体を評価に晒すことと限りなく近くなっていく。

あなたは、あなたの人生そのものを世間の評価に晒すことになるのだ。

それは思っているよりも過酷だ。しかも、追い打ちをかけるようだが、世の中には「好き」の度合いが尋常ではない傑物がごろごろいる。自分の「好き」は生易しく半端なものであると思い知らされる瞬間が何度も訪れる。

だが、言い逃れはできない。くじけてはならない。あくまで「仕事」にしたいのなら、彼ら天才とも他者の評価を奪い合わなくてはならない。

「やり続けられるか?」と問われて、それでも足を踏み入れてしまう人がたくさんいる。その覚悟は肯定したい。自分もその一人だからだ。

一つだけ良いことを最後に記しておく。悔いは残らない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます