環境省へ!!一時帰宅の際ペットは即時回収せよ

阪神での犬猫の救護活動の経験に基づき、3.11以降 福島県の関係者と緊急災害時動物救援本部へは今後起こりうる事、すぐやらなければならない事を電話、FAXで発信してきた。

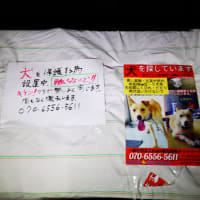

メール、FAX、陳情での申入れを昼夜続ける最中、5月10日朝5時に福島県災害対策本部の職員の方から、「本日から一時宅実施、ペットは飼い主が敷地内に係留し、餌水を置いた状態で翌日か翌々日回収する との情報を得たのでお伝えします。」とのー報が入った。

犬による危害の防止に関する福島県条例第4条によれば、2日間公示し1日以内に引き取らなければ処分可能(通常約10日間保管)とあるが、被災動物として飼い主へ返還か譲渡となる。との事。

すぐに福島県食品衛生課へ連絡し、「係留直後に保護・回収しなければ、阪神の時と同様に係留された犬が共食いの犠牲になり、頭部だけ飼主さんへ返す事になる。」と説得するが、まったく聞き入れられなかった。

次に環境省の動物愛護管理室に電話し説明、すぐに内容をメールする事になり 「▲一時帰宅で犬係留後、予想されること」と題し、一時帰宅時の飼主が敷地に係留・保護した犬猫は当日即時回収をしなければ、餌を目当てに集まった犬に襲撃され殺されるだろう。

そうならないように即日即時回収を原則とするべきであり、何よりも完全な姿で飼主の手にペットを返して欲しい。と送信した。

これを担当職員の方が 一時帰宅開始直前に現地にいる職員の方に伝え、急遽最短で回収するようにスケジュール変更したとの報告を頂いた。

阪神大震災動物救護から学んだ事

1995年、1/17の阪神・淡路大震災直後から国内の28団体・会と 「被災動物のための共同ネットワーク」 を立ち上げた。

10日後の27日に現地入りし、29日には東灘区の本山交通公園で診療用テントを設置し神奈川県大和市の山口銃医科病院の院長、山口武雄獣医師が連日、夜通し住民飼い主持ちこみのペットに診療を開始している。

学校などの避難所では、ペット同伴の飼い主は玄関で寝起きしている方も多く、私達の13張りのテントで一時預かりと譲渡(里親)希望のペットを収容した。

3人で現地入りしてテントを設置、住民のニーズに十分手ごたえはあったが、すぐに持ちこんだ食料が底をつき、仕方なく路上に捨てられた凍った弁当の残りを鍋で煮込み分けあって飢えをしのいだ。

兵庫県は当時の貝原 俊民知事の迅速な判断力により早い段階で被災動物の救護を各方面に呼びかけており、特に後半は自衛隊の方々の協力もあり私達のペット救護活動を大きく前進させた。

以下、 兵庫県がまとめた当時のペット救護の新聞要覧となる。

大地震の被災動物を救うために : 兵庫県南部地震動物救援本部活動の記録 / 兵庫県南部地震動物救援本部活動の記録編集委員会編. - 発行:[神戸] : 兵庫県南部地震動物救援本部, 1996.12. 請求記号:震災-7-156,318,319. p203-214

第三章 資料編

動物救援活動を支えたもの

|

1月30日 |

報知新聞 |

阪神大震災被災動物のための共同ネットワーク |

ペットにも救援の手 |

||||||||

|

1月31日 |

毎日新聞 |

夕刊 |

阪神大震災被災動物のための共同ネットワーク |

||||||||

|

2月1日 |

朝日新聞 |

夕刊 |

阪神大震災被災動物のための共同ネットワーク(全国の動物愛護団体28団体で構成) |

動物の診療、保護、里親 |

|||||||

|

2月20日 |

産経新聞(横浜) |

|

飼い主なくした犬猫たちに里親 |

||||||||

|

阪神大震災被災動物のための共同ネットワーク |

高松の里親へ神戸から疎開 |

||||||||||

|

2月27日 |

朝日新聞(名古屋) |

夕刊 |

阪神大震災被災動物のための共同ネットワーク |

被災の動物救え「獣医師ら奮闘」 |

|||||||

|

2月27日 |

朝日新聞 |

夕刊 |

阪神大震災被災動物のための共同ネットワーク |

被災ペット支援に派遣「酪農学園大学生ら40人」 |

|||||||

|

読売新聞 |

夕刊 |

阪神大震災被災動物のための共同ネットワーク |

||||||||

|

8月号 |

Hello!ネコちゃん |

阪神大震災被災動物のための共同ネットワーク |

動物愛護の現場から「神戸ボランティア奮闘記」 |

||||||||

|

東京・ノーファー基金・佐藤厚子さんを中心の発足の里親プロジェクト |

4月15日で解散 診療頭数641頭、保護・里親あっせん320頭、不妊去勢手術498頭

|

||||||||||

震災の直後から約1年間の現地での救護活動の中で、全焼区域の長田地区や全壊区域からいかに被災ペットを誘導し保護できるか毎日が試行の連続だった。

焼け野原となった地域からはわが目を疑う状態の犬猫を救出し、崩れた家から猫を外に出す為に多くの時間を費やし、その方法を習得した。

5月にはボランティアの食中毒が発生し13張りのテントを撤収したが、11月末まで私はオーナー了解のもと半壊マンションに住み、地元の方数名と凶暴化した犬猫を捕獲していった。

犬の群れは20数頭というものまでであり、これを分断しなければ人の手で保護することは不可能だった。

捕獲檻の効果はあったが、この状態で収容しても、世話をする者は触る事ができず、咬まれれば作業が継続できない。

一般家庭に社会復帰するまで、当時3か月間も半壊マンションの一室で世話を続けた犬もいた。

犬同士で餌の奪い合い、共喰いしている状況下では司令塔が完全に人から犬になり、「食べ物で釣る」事はほとんできない。

1~2頭は振り返るが、先頭の犬たちは見向きもしない。

しかし、道路の50m間隔から始め、500m~1km間隔の定点地に人間が給餌水する事でそこに来ればいつでも餌が食べられる事から、早ければ1~2週間で犬の群れは移動しなくなり、徐々に小さくなり、ヒトが持つ容器から食べるまでになった。

現在の福島県の警戒区域を放浪する犬は、数ヶ月前と違ってかなりヒトと距離をおくようになり、給餌してもほとんど姿を現さなくなっている。

この状態で捕獲檻を使って、保護してもシェルターでの馴れないボランティアによる世話や投薬などは難しいだろう。

政府として災害時の動物救護の方針を、具体的に迅速に環境省へ指示しなかった事が、現在も大きな障害となっている。

地震を含む自然災害は、またいつの日か必ず訪れます。

わが国の災害対策基本法と原子力災害対策特別措置法には、動物を救護するための十分な条項がありません。

このためRJAV被災動物ネットワークとしては、 「ヒトと動物同時同行避難」 を含む法律の改正を目指します。

ご賛同頂ける方は、メッセージをお寄せ下さい。 rjav311@yahoo.co.jp