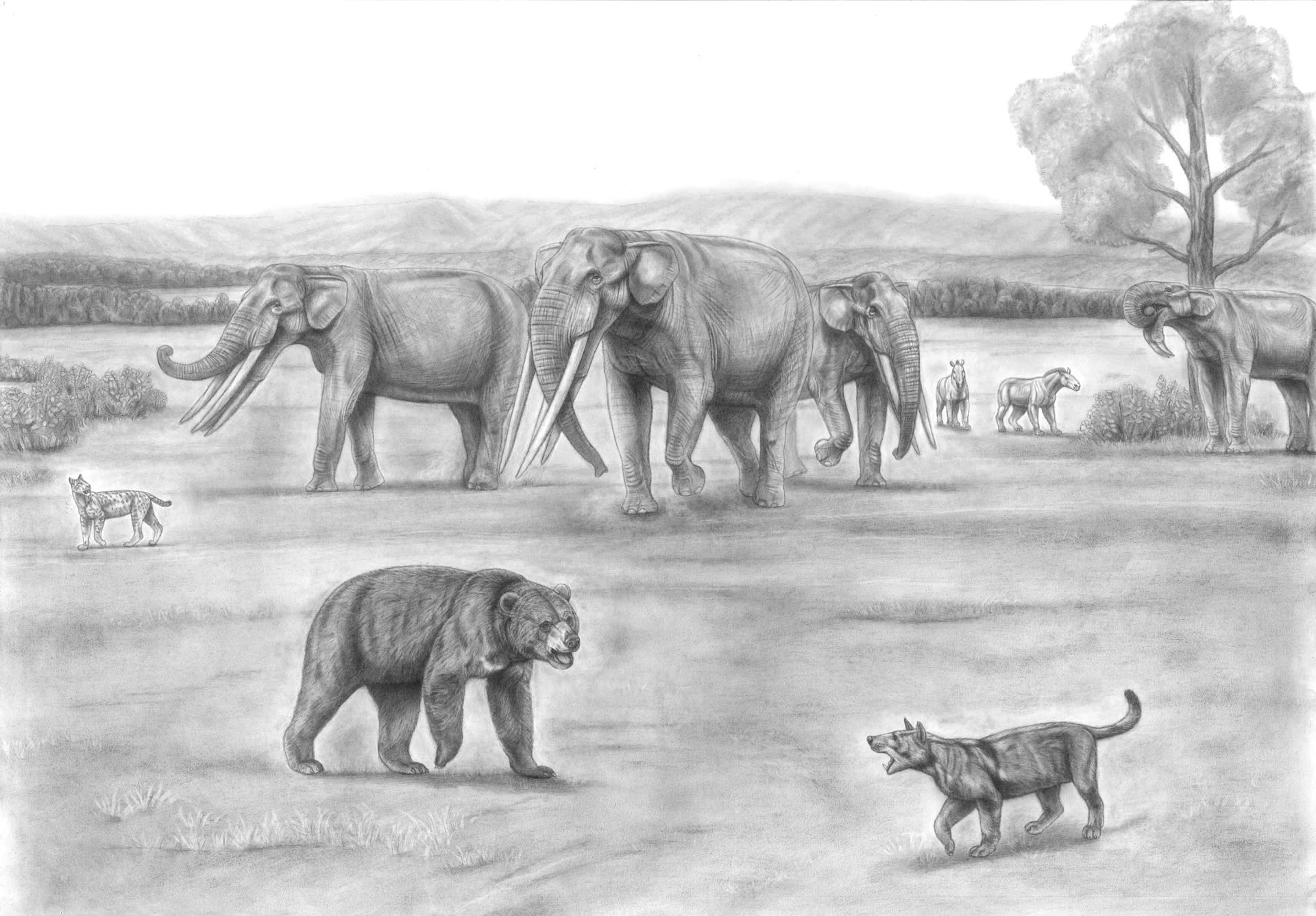

Prehistoric Safari : The late Miocene eastern Africa : PARTⅠ

大型肉食獣の多種多様さという点において、新生代の他のいかなるエポックも凌駕していたと言い得るのが、中新世(The Miocene)である。

長大な中新世の中のどの時期を切り取ってみても、世界中で幾多の強大な肉食獣-しぶとく残存する肉歯類と、隆盛の絶頂を享受していた多様な食肉類-がしのぎを削り、群雄割拠というべき様相を呈していた。

当時も今もメガファウナの宝庫として他大陸とは一線を画するアフリカ大陸も、無論そのような場所の一つ。ここでは、当時の大陸東部地域で見られた動物相の一部について、今回と次回の2回に分けて触れてみる。

中新世後期のアフリカ東部は、大型草食獣の種類豊富さにおいても何ら引けを取っていなかった。史上最大級の長鼻類二種が共存していた一事だけとっても魅力的だが、レイヨウ群が爆発的に種類を増やし、数的に支配的なグループに転じていた。

そして、大型肉食獣。ベアドッグやアフリカショートフェイスベア、複数のホモテリウム族(Homotherini のこと。マカイロドゥス属、ロコトゥンジャイルルス属などを含む)の剣歯猫、雑多なタイプのハイエナ科種、史上最大のイタチ科動物等々が揃う様は、まさに中新世という畏怖すべき時代の真面目を示している。

グレージング適応の大型草食獣や、走力に優れた大型肉食獣の数がそれぞれ大陸規模で増大したことは、森林の減少と断片化、サヴァンナの拡大という、アフリカにおける植生の非常に大規模、かつ継続的な変動の様を物語っている。

メガファウナ大陸としてのアフリカの特異性-殊に反芻草食獣と高速型肉食獣の多様さ-は、中新世において真に決定づけられたと言えるのではないだろうか。

〈Species〉

From front to back

エコルス属種 Ekorus ekakeran

(史上最大級(最大ではない)のイタチ科動物。肩高61cmとヒョウ大に達する。現生の多くのイタチ科動物とは異なり、四脚の形態はグラップリングよりも走行(cursory)への強い適応を示し、遠位部の伸長した細長い造りをしていた。)

アフリカショートフェイスベア(アグリオテリウム属種) Agriotherium africanus

(史上有数の大型クマ科動物(クマ科・ウルサヴス亜科)。推定体重は500kgを超え、更新世のキタアメリカジャイアントショートフェイスベアに伍する体格の持ち主。頭骨の形状(比較的に短い吻部や分厚い下顎など)から、アグリオテリウム属もまた「ショートフェイスベア」の俗称を得ているのだが、メガネグマ亜科との類縁性は薄く、頭骨の類似は収斂進化の好例として捉えるべきであろう。歯形(dentition)には、骨砕き適応を示す大きく頑強な頬歯に加えて、イヌ科的な特徴が残存する(Kurten, 1968)。肉食傾向性の強い「メソカーニヴォラ」であったことが窺える。特筆すべきはその顎の力で、食肉目全体の中でトップ級であることを示す研究(Wroe, 2011)がある。まさしく、中新世でも最強クラスの肉食獣であっただろう。)

レッサーシミターキャット※(ロコトゥンジャイルルス属種) Lokotunjailurus emageritus

(ロコトゥンジャイルルス属はホモテリウム属(シミターキャット)にごく近縁な種類で、さらに一段と進んだ走行性(cursoriality)への適応形態を示す。マカイロドゥス亜科(剣歯猫の仲間)の中では比較的小柄(雌ライオン大)で細身の部類に入るが、別格的な走力を得ていた。チーターと同様に、前足の親指(狼爪)が肥大化していたことも、著しい特長である。

なお、当時のアフリカ東部地域ではロコトゥンジャイルルス属種の他、ディノフェリス属の大型種や、三大剣歯猫の一角たるマカイロドゥス kabir (アンフィマカイロドゥス kabir) なども共存していた。いずれも、大型かつ走力に優れた剣歯猫群である。)

※(シミターキャットとよく似るが一回り小さい本種を、ここでは仮に「レッサー(lesser)シミターキャット」と呼称しているが、正式な俗称ではない。同じくシミターキャットの祖先たるマカイロドゥス属種を、縷々「プロトシミターキャット」と記してきたが、これも正式俗称というわけではない。)

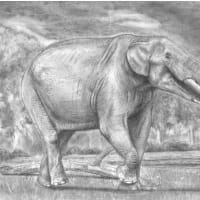

ステゴテトラベロドン属種 Stegotetrabelodon syrticus

(史上有数の大型長鼻類の一角であり、肩高は4m、推定体重11~12トンに達する(Larramendi, 2015)。上下の顎に計4本の長大な象牙を有する、極めて「アルカイックな(ゴンフォテリウム科的な※)」印象の形態の持ち主であるが、れっきとしたゾウ科の種類である(Lister and Bahn, 2007)。化石長鼻類の足跡が残存する中東の古地層を調査したBibi et al.(2012)の重要な報告は、ゾウ科初期の本種において、既に群れの形成が生じていたことを示唆している(この復元画ではその説を反映させている)。)

※(上下の顎に対の象牙を持ち、下顎が顕著に伸長している共通点を以て、ステゴテトラベロドン属とゴンフォテリウム属の頭骨形態は一見似ているが、決定的な相違点も多い。象牙形状や下顎骨の伸長の程度に違いがあるほか、ゴンフォテリウム属の非常にフラットな頭蓋骨とは対照的に、ステゴテトラベロドン属の頭頂部は高く丸みを帯びた形状をしており、生前はアジアゾウやマンモス属同様に、こぶ状をなしていたことが推測される(あまり知られていないが、アジアゾウの頭頂のこぶ自体は、骨ではない)。とまれ、ステゴテトラベロドン属種のこぶに関しては、私の独自の解釈で描き加えたもの。)

デイノテリウム属種 Deinotherium bozasi

(アフリカ産のデイノテリウム属種については、プレヒストリック・サファリ⑧を参照されたし)

アンキロテリウム属種 Ancylotherium hennigi

(奇蹄目の中で最も珍妙な形態をそなえたグループ、カリコテリウム科の動物。本種は、純粋な森林生であったと考えられるカリコテリウム属やアニソドン属ほどには後脚の短縮化が進んでおらず、歩行の形も前足の甲を地面に付ける、いわゆるナックルウォークではなかった。

蹄ではなく爪を持つなどの共通点はあるものの、森林生の後期の種類においていよいよ顕著になるカリコテリウム科に特有的な形質は、本種には該当しない。それでも、あたかもウマとゴリラを足して割った(?)かのような姿形は、現代の我々の目には非常にユニークなものとして映る。)

『古代アフリカ超獣アンサンブル』

イラスト&テキスト: ⓒ the Saber Panther サーベルパンサー (All rights reserved)

とてもうれしいです。

質問ですが、ステゴテトラベロドンの敵はなんですか?

次の作品に期待しています。

みんなのブログからきました。

詩を書いています・・・よろしくお願いします。

もちろんです。ここに登場させたファウナには元々興味がありましたが、リクエストにお答えして描いた作品です。

よろしくお願いします。詩作とは素敵ですね。ティツィアーノやターナー、ウィリアム・ブレイク等、詩に多大なインスピレーションを得、名画を残

した画家が数多くいます。

>maさん

喜んでもらえて、こちらも取り組んだ甲斐があったと思います。まだ、子ゾウを描き足す構想があります。また、マカイロドゥス属大型種やハイ

エナ、さらに別の長鼻類やレイヨウ類など、次作で光を当てるであろうコンテンポラリー種についても、あれこれ選別しています。

例えば現代のライオンのように群れを形成した大型肉食獣があったならまだしも、そうでないなら、ひどい病体や亜成獣などならまだしも、ス

テゴテトラベロドン属種の脅威になるような敵は、皆無だったのではないですか?

またリクエストですが、ステゴドンとキュビエロニウスはこのブログで見たことがないのでお願いできないでしょうか?

そうした提案やご意見など、今後時々フィードバックしてくれると、ありがたく思います。

この絵について質問ですが、プラティベロドンはこの時代の動物でしたが、この絵にいないのは何故でしょうか?

資料集めからの準備が必要になります。

>プラティベロドン

加えてほしいというリクエストを、あらかじめ受けていたわけではないので・・・ご質問の趣旨が

いまいち分かりません。それに、プラティベロドン属はユーラシアに分布し栄えた種類だと思い

ますが、ここで舞台になっている中央-東アフリカにかけての地域からは、分布形跡は知られ

ていないようです(あるいは自分が把握してないだけかもしれない)。地中海地域~中東や北

フリカには類似した種類が分布していたようですが、それらは現在、全く別にコノベロドンとして

分類し直されているようです(Konidaris, 2014)。