25躬臣國:ギゲ[刻食xi xai ]

大分県日田市の日田盆地が該当する。

小迫辻原遺跡、吹上遺跡などがある。

図24

上古音では(kIoŋ ghienキオング ギエン)、従来の読み方では「くし」

[刻xiクィ]形を整える、刻む[食xaiクェ]食事、食べ物

花月川(かげつがわ)は筑後川水系の支流で、大分県日田市を流れる1級河川である。小迫辻原遺跡、吹上遺跡の南側に花月川がある。

[xai]は喉音なのでクェよりも濁って「ゲ」に近い音となるのではないだろうか。

「クィゲ」を漢字に当てはめて、花月。

発音の類似性により躬臣国と推定する。

26巴利國:パリ[晴゜座pa ri]

福岡県筑紫野市が該当する。

峯畑遺跡、道場山遺跡、隈・西小田地区遺跡群がある。

図25

上古音は(pag lIedパグ リアド)、※従来の読み方は「はり」

[晴゜pa]大自然の意志と力[晴゜座pa ri]現在形・~している。

筑紫野市針摺に針摺(はりすり)遺跡というのがある。

針摺遺跡は弥生時代の遺跡とはされていないが、旧石器時代のナイフが出てきいる。つまり、弥生時代以前から存在していて、弥生時代に地名として残っていておかしくないし、また、現代まで地名が残っている。

名称の同一性により、巴利国と推定する。

[晴゜座]は大自然の意志と力が存在しているところ、という意味だろう。

27支惟國:キグ[岐哈ki xu]

福岡県大野城市、太宰府市が該当する。

上大利遺跡がある。

図26

上古音は( kieg diuərキエグ ディウア)、従来の読みは「きい」

[岐哈ki xu]際立つ[岐哈ki xu]くっつく・食う。

福岡平野から築紫平野に抜けるには、山が迫って狭くなったここを通るしかない。交通の要所であったと思う。

[岐哈ki xu]際立ってくっついている所の意味と考えた。

[哈 xu]は喉音であり、クともフとも聞こえる音。ギュとも聞こえるかもしれない。ギュッと狭まっているという意味だったかも知れない。

28烏奴国:アナ[会成au na ]

福岡市早良区、西区が該当する。

有田遺跡群、吉武高木遺跡、野方遺跡などがある。

図27

上古音は(ag nagアーグ ナグ)、従来の読み方は「うな」

[会au]出会う[成na]秩序整然

有田のアから、アの奴国、烏奴国と推定する。

アリタの倭人語の地名はアタ[会垂au ta]ではないかと予想している。意味は、「辺り」とか「当たり」。

これらの遺跡は大規模である。倭人伝の遠絶の地を紹介している中に入っているが、遠絶の地という意味ではなく、書き洩らしていた国だから最後の方に記載したに過ぎないと思う。倭人伝では伊都国から奴国への過程が書かれているが、わざわざその途中の烏奴国の名を中継地として記載する必要が無かったのだ、と思う。

29奴国:ナ[成na]

福岡県福岡市、春日市が該当する。

博多遺跡群、板付遺跡、須久岡本遺跡などがある。

図28

上古音は(nag ナグ)、従来の読み方は「な」、[成na]の意味は秩序整然。

現在の博多駅周辺は島だったかも知れない。

伊都国烏奴国奴国不彌国の弥生時代の遺跡をマッピングすると、海がかなり入り込んでいたように思う。

6奴国で説明した通り、博多席田地区(福岡空港など)の区域が女王国だと思う。そしてその女王国は29奴国にも含まれると思う。女王という漢字は倭人語ではない。中国語だ。國の名前に倭人語が使われていないのは女王国だけだ。女王国とは女王の居る地域の意味だと思う。倭人伝では國という字を使っているが、それぞれの国に官、副官がいる。役人、知事のようなものだろう。倭国大乱の頃には各国に王がいたかも知れないが、卑弥呼の時代にはいなかったのではないだろうか。

私は曽て邪馬壹国は連合王国だと思っていたが、今はそう思っていない。各国は邪馬壹国の女王に属する構成国(藩、地域、都道府県のようなもの)だと思っている。

博多は倭人語ではパカタル[晴゜威垂活pa ka ta ru]、威風辺りを払うという意味。生命エネルギー、活気が溢れて、周りに影響を与えている、ということだろう。

30狗奴國:クナ[奇成ku na]

熊本県が該当する。

黒髪町遺跡がある。

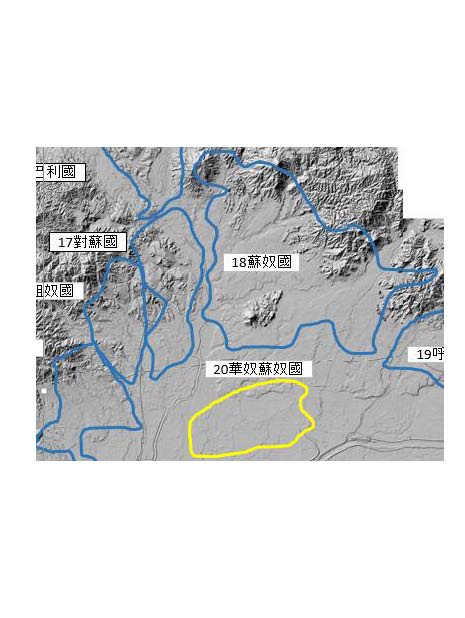

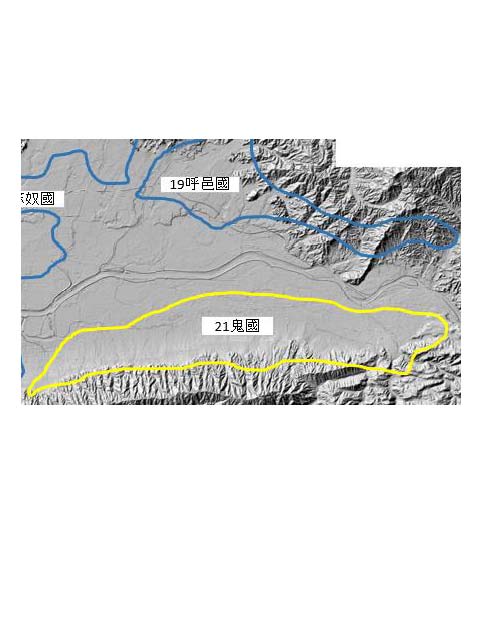

図29

上古音は(kug nagクグ ナグ)、従来の読み方は「くな」

黒髪遺跡は熊本大学構内にある。飽託(ほうたく)郡黒髪村の「黒髪」の由来は立田山の旧称である黒髪山から名付けられた。さらに黒髪山の「クロカミ」は、クラオカミの神という龍神の名が由来でる。口伝えされている内に徐々に訛り、クラオカミ山、クロカミ山 へと変化した。「黒髪」の表記は後世になって発音に合わせた当て字である。

クの奴国、狗奴国。意味は奇しき奴国となるだろうか。

熊本は古事記では熊襲(くまそ)とヤマトタケルの征伐の対象となった。

ユマ仮名で熊襲はクマソ[奇増虚ku mau so]となるだろう。

[奇ku]不思議なる変化[増mau][虚so]何もない

「増」仲間の倭人を象徴する音と考えられるので、倭人(天族の仲間)がいない不思議な国の意味だと思う。

倭人伝には「其南有狗奴國男子爲王其官有狗古智卑狗不屬女王」と書かれていて、狗奴國は女王に属していないとなっている。

私は狗奴国は女王の統制下にはないが、邪馬壹国の構成国には入っていると思う。たとえ反乱軍だったとしても領土としては邪馬壹国のものだと主張するだろう。現代でも、日本の統制下に無い北方領土も日本の領土に入っていると主張している。台湾は中国のものだと中国は主張している。

次へ