浜名湖は淡水湖だったが、遠州灘側の湖岸が切れて、以後、塩水湖になった。

この2か月前、九州から東海にかけ地震被害があり、南海地震と推定される。

1605年(慶長10) 慶長地震 東海、東南海、南海連動型で津波被害が特に多し。

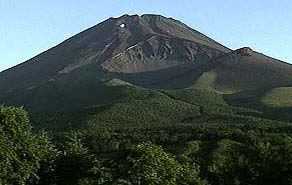

1707年(宝永4) 宝永地震 東海地震と東南海地震が同時発生した。土佐中心に大津波あり。49日後に富士山が噴火した。

手前右が宝永山

手前右が宝永山その4年前には元禄大地震があり、震源は房総半島野島崎沖だった。

1854年(安政1) 安政地震 東海と東南海地震が同時発生。その32時間後に南海地震が発生した。ロシアからプチャーチンが使節として下田に来ていたが、乗艦が損傷、沈没して別の船を建造して数年後帰国。この余震は、その後9年間続いた。

1944年(昭和19)志摩半島沖を震源とする東南海地震がマグニチュード7.9を記録、戦時中で報道管制が引かれ、秘密にされた。

1946年(昭和21)昭和南海地震が発生。マグニチュード8.0。

昭和に二つの地震があったが、東海ではまだ発生していないという論拠で、東海地震の懸念があるというのである。

阪神淡路大震災の惨禍の記憶はまだ新しい。東海地震は、あのような大被害がもっと広範囲に広がるイメージである。