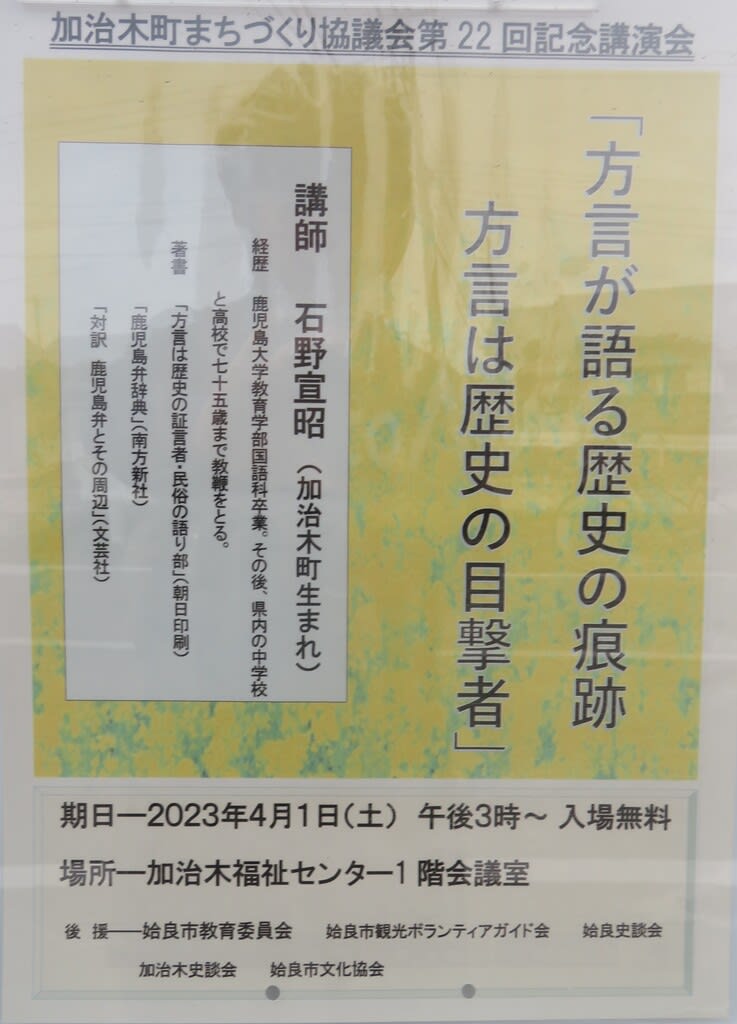

加治木町まちづくり協議会第22回記念講演会【「方言が語る歴史の痕跡 方言は歴史の目撃者」】は4月1日(土)午後3時から姶良市加治木福祉センター1階会議室で開催されました。

主催者より、加治木町まちづくり協議会の活動の紹介の後に、今回のテーマと講師「石野宣昭」氏の紹介の後に講演が始まりました。

【講演の概要】

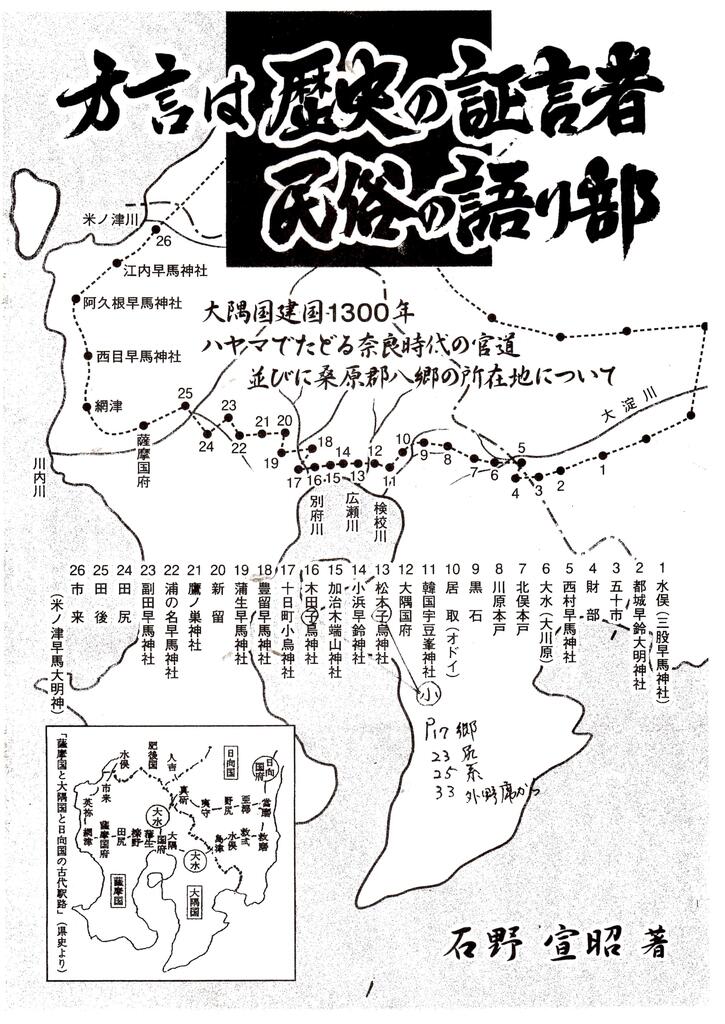

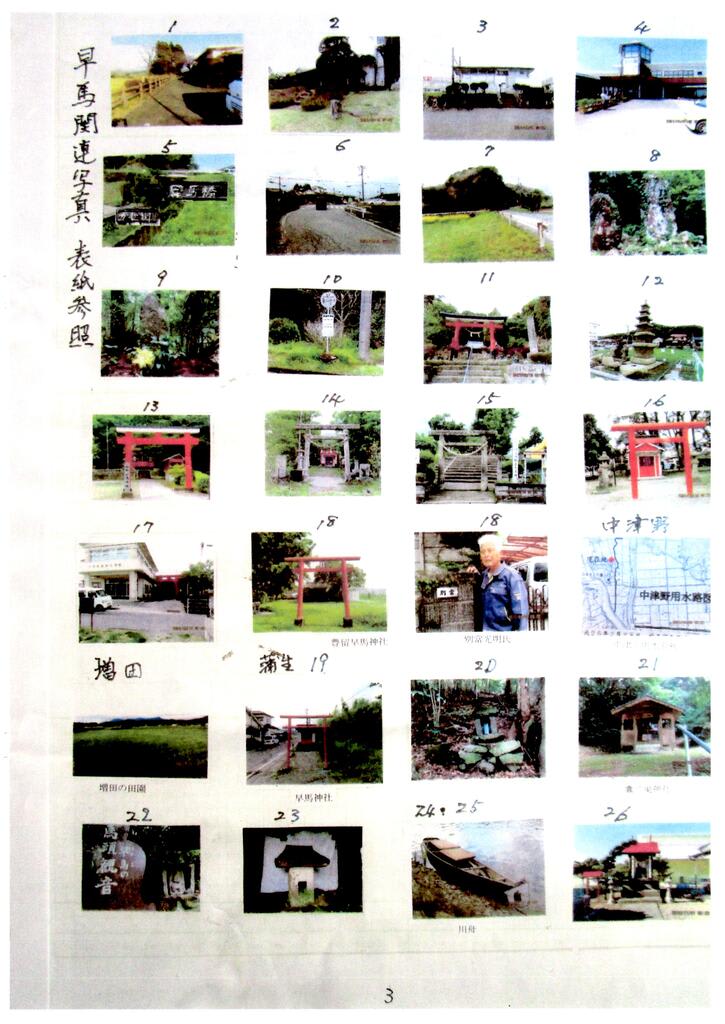

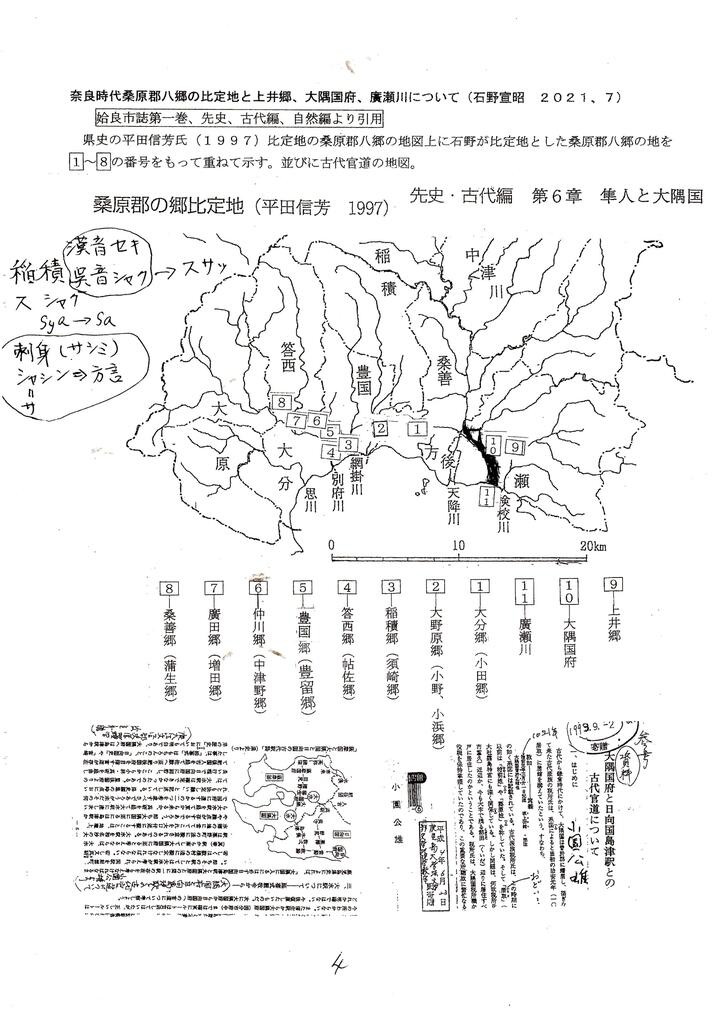

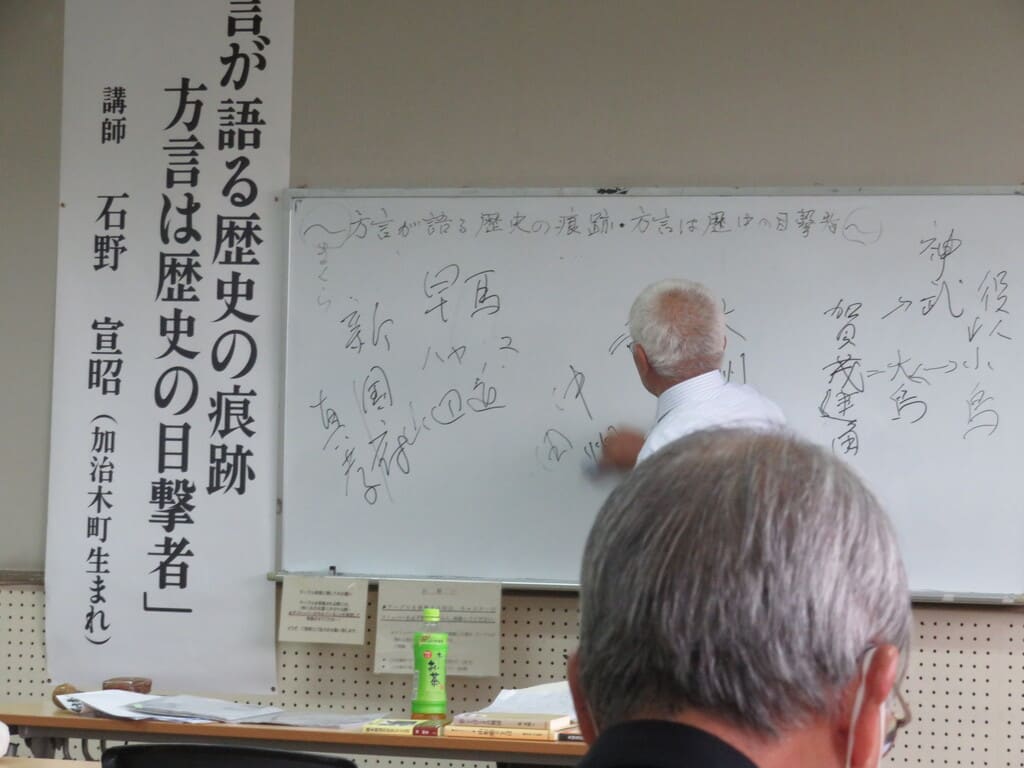

講師の自己紹介の後に配布された資料「方言は歴史の証言者民俗の語り部」及びホワイトボードを使って講演が始まりまし たので、その概要を紹介します。

①一つの言葉でも時代により使うひとにより,様々な意味活用法をもっている。

②鹿児島の祖先も方言を駆使して意志を伝達していたと思うが、古い文献にある地名や名詞などは当時の標準語の漢字を方言に当てはめたものと思われる。字面を見て字義通り解釈したら、本来の意味を見失う恐れがある。

③当時(和銅6年=714年 風土記)の地名は好字の漢字二字で表現してあるので、同種の漢字で置き換えたりつけ加えたりする必要性がある文字もあると考えられる。

④大和朝廷は奈良時代の初め(712年)熊襲を平定した。そして鹿児島県内最初の桑原郡を設置し八郷を置き大隅国府と薩摩国府を結ぶ官道(=駅道→今の国道)を設けた。・・・難解な方言読み地名に大和朝廷が用いたであろう標準語や万葉仮名を当てはめたのではないかと考えた。

⑤古語の表記は清音であり、濁音、半濁音の表記はない。

⑥700年代の社会情勢について・・僧俊寛は治承元年(1177)平安時代鳥羽天皇の時に遠島になった。その出発港は旧国分市新町の「こがの杜」だといわれている。・・だから鹿児島湾奥の国分や姶良の平野部は700年代の頃からいつの時代のころまでか分からないが、海が内陸部の奥地まで入り込み全域がガマとヨシの湿地帯であったと推測される。・・

以上、講演の一部を紹介しましたが、写真及び資料をスキャンして添付してありますので確認してください。

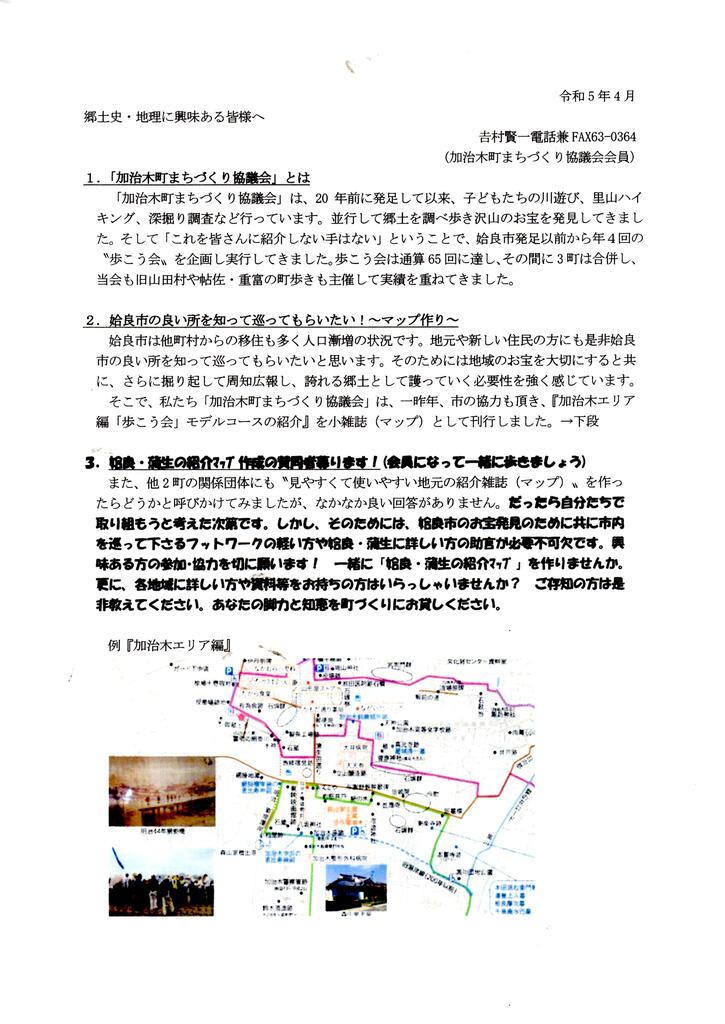

【その他】

①講師の著書について・・会場の後方に置かれて、出席者が手に取って見れるようになっていました。

②加治木町まちづくり協議会の活動の様子について・・会場の後方に写真とパネルが展示してりました。

ポスター

主催者あいさつ

講師あいさつ・自己紹介

講演中

講演中

講師の著書の紹介

加治木町まちづくり協議会の活動の紹介

加治木町まちづくり協議会の活動の紹介

【資料】