野田市内には「工業団地」とやらが南部とか北部とか中里とか地名を冠した名前でいくつかあります。

工業団地のみならずおおよそ産業プラントというものは何らかの公害源となりやすいので大抵は人っ気のない海っぺりとか

幾つもの山や谷を越えた先にある忍者の隠れ里のような交通の面倒くさい土地に設けられます。

この面倒くささが路線バスの新たな需要を惹起するのです。

ところでこのブログに言う「工業団地入口」とやらは一体どこの工業団地の入口を指しているのかと言うと

現在は野田市に吸収合併された旧関宿町の西高野という土地の工業団地のことです。

旧関宿町はこの工業団地を「西高野工業団地」と呼んでいたようです。(「関宿町要覧」昭和54年)

先日池上彰氏がTVで鈴木貫太郎元首相を特集して以来関宿エリアが俄かに活気づいているようなので

今回から数回にわたり旧関宿町のバス路線の思い出をアップしていきたいと思います。

現在『関宿はやま工業団地』という紛らわしい名前の工業団地がこの工業団地の北隣にありますが平成4年に造成開始、

平成8年に開所されたもので当然ながら昭和時代には存在しません。

関宿町のバス路線ははやま工業団地開所の前年平成7年10月に東武から朝日バスに移管済みでした。

朝日は東武より小さい会社なので無理が効くようで移管直後の平成7年10月、完成したばかりの『関宿城』に乗り入れるよう経路変更しており、

さらに平成11年に「工業団地入口」発着便を全廃、新設バス停「関宿はやま工業団地」発着に全便移し替えて今日に至っています。

東武バス野田営業所が関宿町のバス路線を管轄していた頃「関宿工業団地」と言っていたようですが、

わたくしがバスに乗り始めた昭和56年当時野田営業所から境営業所に移管されていて境は地名を省き「工業団地入口」と言っていました。

元来は野11系統という独立した路線だったようですがわたくしの時代には境車庫~野田市駅間における途中折返運行便というポジションになっていました。

工業団地入口は野田市駅間の路線の他に春日部駅東口と往復する路線もありましたが、春日部行きのバス方向幕も昭和時代にはやはり「工業団地入口」でした。

千葉県企画部企画課発行『土地分類調査』によれば、関宿工業団地は「戸塚高圧容器株式会社 関宿工場」の落成を嚆矢として昭和43年に開所したのだそうです。

(昭和44年12月 千葉銀行野田支店前。方向幕が「諏訪橋」のバス。『野田市制40周年記念記録写真集』)

昭和42年以前は工業団地が無かったわけですから、東武バスは全便関宿か境町まで行っていたのかというとそうではなく、

工業団地入口の一つ手前、今も残る「諏訪橋」という停留所を折り返し点としていました。

昭和44年でも「諏訪橋止まり」があったことが画像から分かります。

ところでこのバスは見れば見るほど遠い幼き日、母に手を引かれてよく乗った日野RB10であろうかと私の目には見えてきますがどうでしょうか。

現在の諏訪橋。関宿悪水堀という用水路の上に架かる橋。

橋のたもとに諏訪神社があってバスは鳥居の前で待機していたらしいです。

神社入口に建っているお家は昔は「中村商店」という漬物だか菓子パンだかを軒先に並べてジュースの自販機もあった食品店だったと思いますが現在は店じまいしています。

ここからしばしの間、細かすぎて伝わらないであろうバス路線図にまつわる余談をいたしますからお覚悟願います。

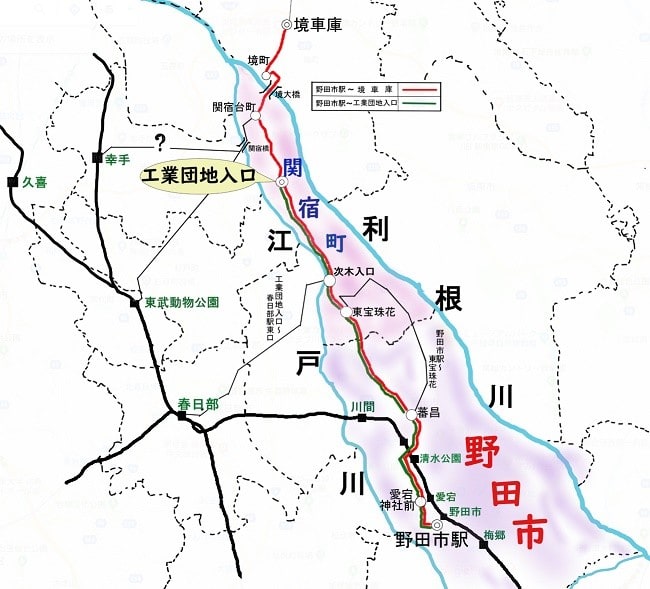

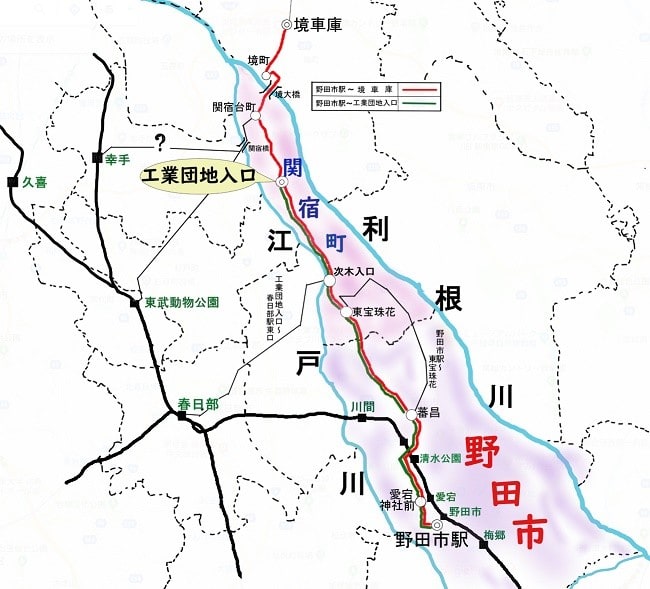

野田市駅からどれほど離れたところかざっくり地図書くとこんな感じです。

関宿台町と幸手間の?線は東武時刻表には載っていませんが当時関宿台町のバス停に行き先として「幸手駅」と書いてあった記憶から付したものです。

関宿町と合併した現野田市はわたくしが勝手に「千葉の新潟」と呼んでいるほど南北に長い地形なので

夏休み等に梅郷駅の南の南のそのまた南にあった自宅からバスでここへ来ると子供の柔肌には土地の空気が清涼に感じられたものです。

昭和56年4月1日現在と書かれてバスの車内に掲示されていた野田営業所の路線図をわたくしは覚えています。

当時すでに柏営業所の出張所に降格されていましたが路線図には「営業所」とありました。

家に帰ってから文具屋で買ってきた様々な色の蛍光ペンで線色や線種も真似て大学ノートに書いていました。

今それを全部復元しようとすると正直大変なので関宿町方面の部分だけ頑張って描いてみるとこんな感じです。

今と同じく白地の横長サイズの用紙が使われていて、関宿方面は用紙の左半分上方にありました。

蕃昌から真横に出ているのが野12 東宝珠花行きで細線で赤紫色の点線で表されていました。

真下に行って船形入口に行ってる線が工業団地入口行きで同じく細線の黒色破線で表されていました。

北01は標準太さの黒色の実線、北02は標準太さの濃紺色の実線、野03は標準太さの緑色の実線、

柏03は太い水色の実線、当時からレアだった柏12は細い緑の点線、

うちの近所の路線だった野07は細線の水色の破線で工業団地入口のそれと似ていましたが、経路が全然違うので見間違うことはありません。

しかし我ながらよく覚えているものです。

さらに後代のために、当時の野田営業所の路線図の特徴を付け加えますと、

いかに線が増えようとも必ず停留所はみな同じ大きさの円一個だけで表し長楕円や矩形はない、

通過する路線数が多いからといって円を拡大したり、同名停留所の円を複数描いたりもしません。

起終点停留所は例外なく二重丸なっていました。

線の傾きは紙面底辺に対し零度か90度の直交、ただし往路復路で途中停留所が異なる箇所、

野田の場合は野07の文化会館入口~流山駅前間と北01・北02の北越谷駅~大沢四丁目間の2か所でしたが斜線にして片矢印を添えていました。

停留所名の文字には明朝体か教科書体のような漢字のハネとトメの違いがわかる細い書体が使われていて太字・斜字は一切ありませんでした。

用紙右半分中央やや上には「野田営業所管内バス路線図」という標題やカッコ付けで「昭和56年4月1日現在」と書いてありそこはゴシック体だったと思います。

路線図ではなく「系統図」とか「停留所一覧図」と表記していた他営業所や他社もあったようですが野田の場合は間違いなく「路線図」でした。

だから物知らぬ少年時代のわたくしは「電車バスで見かけるこういう表のことを『ロセンズ』と言うんだな」と覚えたのです。

総武通運前の文字が一回り小さいのはその上に愛宕駅~愛宕神社間の

線が何本も描かれていたからです。

下町が〇の直隣ではなく斜め上にあるのは〇の東西南北すべてに線が引かれるからです。

野田市駅が横書きなのはこの上に「弁天前」「学校裏」と横書きの停留所が続くからです。

また線が屈曲して一段上に書かれているのはすぐ下に柏03・野05・野06が経由する「野田車庫」があるからです。

本当は野田車庫と総武通運前の間にはその3本の線が加わっていたのです。

今もある岩井車庫線は野田営業所管内ではないので路線図には登場しません。

時の路線図には誤りあるいは修正漏れというべき箇所がありました。

境営業所管内のはずの野田市駅~工業団地入口線もなぜか野11という系統番号で載っていて終点の工業団地入口には二重丸が打ってありました。

「諏訪橋」にも二重丸が書いてあってまるで工業団地入口止まりと諏訪橋止まりが両存しているかのように見えますが

諏訪橋止まりはすでに一本もありませんでした。、

また同時期の境営業所の車内掲示路線図では工業団地入口はそのまま「工業団地入口」でしたが

野田のそれには「関宿工業団地入口」と漢字8文字で改行することなく長々しく書いてありました。

日枝神社も二重丸になってましたが野12の終点は日枝神社から東宝珠花に変更なっていて

当時野田営業所の路線で日枝神社を終点としたものは一つもありませんでしたからこれも漏らしであったと思います。

( 『東武バス境出張所前方向幕 関宿工業団地入口』 拙蔵)

どこの工業団地の入口なのかわからんということで東武末期には地名を付けて「関宿工業団地入口」と改めたようです。

くどいようですが関宿『はやま』工業団地とは違います。

現在の工業団地入口。当時関宿町においてバスに乗っていて信号機の付いた交差点に出くわしたのはここと3箇所しか記憶にありません。

ひとつに、旧関宿町に入って2つ目の停留所だった新宿と書いて「あらじゅく」と読むバス停を越えてすぐの交差点。

現在は省エネ型の薄っぺらい型になっています。昔交差点角の青いトタン塀のところに駄菓子屋のような個人商店がありました。

喜八堂というのは岩井の将門煎餅と同じく煎餅の製造販売をしている店屋でしたが当時は「都米菓」と書いてあったと思います。

手前のダイハツディーラーらしきものは当時は無く、道から引っ込んだところに何か片仮名の名前のちっちゃな洋食屋が建っていました。

もう一つが鈴木貫太郎記念館のある関宿台町。

新宿は定かではありませんが、関宿台町と工業団地入口の信号機には「ゼブラ」が付いていました。

停留所名に「関宿」が付いていないのは東武時代と変わりありません。

バス停眼前にある渡辺ふとん店は昭和時代もありましたが現在のようにクリーニング業には手を広げていなかったと思います。

野田市駅行バス停は今と同じく渡辺ふとん店前にありました。

工業団地入口止まりではなく境車庫まで行くものは信号を越えた一本目の電柱脇にバス停が立っていました。

現在も朝日バスのバス停が同じ場所にあります。

工業団地入口止まりに乗ってくるとここで降ろされて折返場まで連れていってもらえませんでした。

と言っても折返場は道路隔てた目の鼻の先です。

バス折返場跡地。

大型可、喜笑館とあるガードレールの手前ではなく向こう側です。

終点に辿り着いたバスはハンドルを右一杯に切って進入するのです。

ずいぶん狭い所へ入ったなと思われるかもしれませんが、あの当時、ここにプロパンのタンクが置いてある呑み屋らしき店とか

外壁緑色の戸建てなど建物は一切建っておらず東宝珠花とか船戸木戸のような砂利敷きにペンペンが生えている、

いかにも当時の東武バスにふさわしい質素でわびさびの効いた趣ある空間で「バス折返場所に付き進入禁止 東武バス」というような置き看板もありました。

呑み屋の看板に書いてある地酒の名前は境営業所の東武バスに必ずついてた「徳正宗」かと思ったら「櫻正宗」ですね。

ガードレールが折り返しを遮るように立っているのでとっくに東武ないし事業継承した朝日自動車は地権・土地使用権を手放しているようです。

黄色い屋根の建物辺りには昭和56年頃ですと「うえき屋」という名前の植木屋ではなく大衆食堂があったと思います。

道の向こうの青い屋根は「大野家」というドライブイン食堂で、初めてここに来たときすでにありました。

緑色した鉄かごのような小屋の辺りに昭和時代には「警察検問所」と看板の張り付いた東屋のようなみすぼらしい小屋があって

「降りたらお巡りさんに住所とか親の連絡先聞かれたらどうしよう」と気を揉んだことがありましたが、幸い警察官がいたところを見たことは一度もありませんでした。

折返場を出て右折するとさっきの信号付き交差点に出ます。

これを左折して渡辺ふとん店前のバス停へ行くわけです。

当時から感応式だったか覚えていません。

平成11年に関宿「はやま」工業団地まで路線延伸され折返場の機能を失いました。

新しい折返場にはトイレや休憩所があります。

またはやま工業団地入口という当時はなかった交差点ができています。

昭和56年初めて一人で乗ってきたとき、工業団地入口まで野田市駅から410円、小児運賃ならば220円でした。

トイレもなく運転士が所作なくくわえタバコで立ちしょんするしかなかった時代の東武バス折返し場がここにあったという

少年時代の原風景を今後代に伝えることができましたことを改めて幸いに思います。

工業団地のみならずおおよそ産業プラントというものは何らかの公害源となりやすいので大抵は人っ気のない海っぺりとか

幾つもの山や谷を越えた先にある忍者の隠れ里のような交通の面倒くさい土地に設けられます。

この面倒くささが路線バスの新たな需要を惹起するのです。

ところでこのブログに言う「工業団地入口」とやらは一体どこの工業団地の入口を指しているのかと言うと

現在は野田市に吸収合併された旧関宿町の西高野という土地の工業団地のことです。

旧関宿町はこの工業団地を「西高野工業団地」と呼んでいたようです。(「関宿町要覧」昭和54年)

先日池上彰氏がTVで鈴木貫太郎元首相を特集して以来関宿エリアが俄かに活気づいているようなので

今回から数回にわたり旧関宿町のバス路線の思い出をアップしていきたいと思います。

現在『関宿はやま工業団地』という紛らわしい名前の工業団地がこの工業団地の北隣にありますが平成4年に造成開始、

平成8年に開所されたもので当然ながら昭和時代には存在しません。

関宿町のバス路線ははやま工業団地開所の前年平成7年10月に東武から朝日バスに移管済みでした。

朝日は東武より小さい会社なので無理が効くようで移管直後の平成7年10月、完成したばかりの『関宿城』に乗り入れるよう経路変更しており、

さらに平成11年に「工業団地入口」発着便を全廃、新設バス停「関宿はやま工業団地」発着に全便移し替えて今日に至っています。

東武バス野田営業所が関宿町のバス路線を管轄していた頃「関宿工業団地」と言っていたようですが、

わたくしがバスに乗り始めた昭和56年当時野田営業所から境営業所に移管されていて境は地名を省き「工業団地入口」と言っていました。

元来は野11系統という独立した路線だったようですがわたくしの時代には境車庫~野田市駅間における途中折返運行便というポジションになっていました。

工業団地入口は野田市駅間の路線の他に春日部駅東口と往復する路線もありましたが、春日部行きのバス方向幕も昭和時代にはやはり「工業団地入口」でした。

千葉県企画部企画課発行『土地分類調査』によれば、関宿工業団地は「戸塚高圧容器株式会社 関宿工場」の落成を嚆矢として昭和43年に開所したのだそうです。

(昭和44年12月 千葉銀行野田支店前。方向幕が「諏訪橋」のバス。『野田市制40周年記念記録写真集』)

昭和42年以前は工業団地が無かったわけですから、東武バスは全便関宿か境町まで行っていたのかというとそうではなく、

工業団地入口の一つ手前、今も残る「諏訪橋」という停留所を折り返し点としていました。

昭和44年でも「諏訪橋止まり」があったことが画像から分かります。

ところでこのバスは見れば見るほど遠い幼き日、母に手を引かれてよく乗った日野RB10であろうかと私の目には見えてきますがどうでしょうか。

現在の諏訪橋。関宿悪水堀という用水路の上に架かる橋。

橋のたもとに諏訪神社があってバスは鳥居の前で待機していたらしいです。

神社入口に建っているお家は昔は「中村商店」という漬物だか菓子パンだかを軒先に並べてジュースの自販機もあった食品店だったと思いますが現在は店じまいしています。

ここからしばしの間、細かすぎて伝わらないであろうバス路線図にまつわる余談をいたしますからお覚悟願います。

野田市駅からどれほど離れたところかざっくり地図書くとこんな感じです。

関宿台町と幸手間の?線は東武時刻表には載っていませんが当時関宿台町のバス停に行き先として「幸手駅」と書いてあった記憶から付したものです。

関宿町と合併した現野田市はわたくしが勝手に「千葉の新潟」と呼んでいるほど南北に長い地形なので

夏休み等に梅郷駅の南の南のそのまた南にあった自宅からバスでここへ来ると子供の柔肌には土地の空気が清涼に感じられたものです。

昭和56年4月1日現在と書かれてバスの車内に掲示されていた野田営業所の路線図をわたくしは覚えています。

当時すでに柏営業所の出張所に降格されていましたが路線図には「営業所」とありました。

家に帰ってから文具屋で買ってきた様々な色の蛍光ペンで線色や線種も真似て大学ノートに書いていました。

今それを全部復元しようとすると正直大変なので関宿町方面の部分だけ頑張って描いてみるとこんな感じです。

今と同じく白地の横長サイズの用紙が使われていて、関宿方面は用紙の左半分上方にありました。

蕃昌から真横に出ているのが野12 東宝珠花行きで細線で赤紫色の点線で表されていました。

真下に行って船形入口に行ってる線が工業団地入口行きで同じく細線の黒色破線で表されていました。

北01は標準太さの黒色の実線、北02は標準太さの濃紺色の実線、野03は標準太さの緑色の実線、

柏03は太い水色の実線、当時からレアだった柏12は細い緑の点線、

うちの近所の路線だった野07は細線の水色の破線で工業団地入口のそれと似ていましたが、経路が全然違うので見間違うことはありません。

しかし我ながらよく覚えているものです。

さらに後代のために、当時の野田営業所の路線図の特徴を付け加えますと、

いかに線が増えようとも必ず停留所はみな同じ大きさの円一個だけで表し長楕円や矩形はない、

通過する路線数が多いからといって円を拡大したり、同名停留所の円を複数描いたりもしません。

起終点停留所は例外なく二重丸なっていました。

線の傾きは紙面底辺に対し零度か90度の直交、ただし往路復路で途中停留所が異なる箇所、

野田の場合は野07の文化会館入口~流山駅前間と北01・北02の北越谷駅~大沢四丁目間の2か所でしたが斜線にして片矢印を添えていました。

停留所名の文字には明朝体か教科書体のような漢字のハネとトメの違いがわかる細い書体が使われていて太字・斜字は一切ありませんでした。

用紙右半分中央やや上には「野田営業所管内バス路線図」という標題やカッコ付けで「昭和56年4月1日現在」と書いてありそこはゴシック体だったと思います。

路線図ではなく「系統図」とか「停留所一覧図」と表記していた他営業所や他社もあったようですが野田の場合は間違いなく「路線図」でした。

だから物知らぬ少年時代のわたくしは「電車バスで見かけるこういう表のことを『ロセンズ』と言うんだな」と覚えたのです。

総武通運前の文字が一回り小さいのはその上に愛宕駅~愛宕神社間の

線が何本も描かれていたからです。

下町が〇の直隣ではなく斜め上にあるのは〇の東西南北すべてに線が引かれるからです。

野田市駅が横書きなのはこの上に「弁天前」「学校裏」と横書きの停留所が続くからです。

また線が屈曲して一段上に書かれているのはすぐ下に柏03・野05・野06が経由する「野田車庫」があるからです。

本当は野田車庫と総武通運前の間にはその3本の線が加わっていたのです。

今もある岩井車庫線は野田営業所管内ではないので路線図には登場しません。

時の路線図には誤りあるいは修正漏れというべき箇所がありました。

境営業所管内のはずの野田市駅~工業団地入口線もなぜか野11という系統番号で載っていて終点の工業団地入口には二重丸が打ってありました。

「諏訪橋」にも二重丸が書いてあってまるで工業団地入口止まりと諏訪橋止まりが両存しているかのように見えますが

諏訪橋止まりはすでに一本もありませんでした。、

また同時期の境営業所の車内掲示路線図では工業団地入口はそのまま「工業団地入口」でしたが

野田のそれには「関宿工業団地入口」と漢字8文字で改行することなく長々しく書いてありました。

日枝神社も二重丸になってましたが野12の終点は日枝神社から東宝珠花に変更なっていて

当時野田営業所の路線で日枝神社を終点としたものは一つもありませんでしたからこれも漏らしであったと思います。

( 『東武バス境出張所前方向幕 関宿工業団地入口』 拙蔵)

どこの工業団地の入口なのかわからんということで東武末期には地名を付けて「関宿工業団地入口」と改めたようです。

くどいようですが関宿『はやま』工業団地とは違います。

現在の工業団地入口。当時関宿町においてバスに乗っていて信号機の付いた交差点に出くわしたのはここと3箇所しか記憶にありません。

ひとつに、旧関宿町に入って2つ目の停留所だった新宿と書いて「あらじゅく」と読むバス停を越えてすぐの交差点。

現在は省エネ型の薄っぺらい型になっています。昔交差点角の青いトタン塀のところに駄菓子屋のような個人商店がありました。

喜八堂というのは岩井の将門煎餅と同じく煎餅の製造販売をしている店屋でしたが当時は「都米菓」と書いてあったと思います。

手前のダイハツディーラーらしきものは当時は無く、道から引っ込んだところに何か片仮名の名前のちっちゃな洋食屋が建っていました。

もう一つが鈴木貫太郎記念館のある関宿台町。

新宿は定かではありませんが、関宿台町と工業団地入口の信号機には「ゼブラ」が付いていました。

停留所名に「関宿」が付いていないのは東武時代と変わりありません。

バス停眼前にある渡辺ふとん店は昭和時代もありましたが現在のようにクリーニング業には手を広げていなかったと思います。

野田市駅行バス停は今と同じく渡辺ふとん店前にありました。

工業団地入口止まりではなく境車庫まで行くものは信号を越えた一本目の電柱脇にバス停が立っていました。

現在も朝日バスのバス停が同じ場所にあります。

工業団地入口止まりに乗ってくるとここで降ろされて折返場まで連れていってもらえませんでした。

と言っても折返場は道路隔てた目の鼻の先です。

バス折返場跡地。

大型可、喜笑館とあるガードレールの手前ではなく向こう側です。

終点に辿り着いたバスはハンドルを右一杯に切って進入するのです。

ずいぶん狭い所へ入ったなと思われるかもしれませんが、あの当時、ここにプロパンのタンクが置いてある呑み屋らしき店とか

外壁緑色の戸建てなど建物は一切建っておらず東宝珠花とか船戸木戸のような砂利敷きにペンペンが生えている、

いかにも当時の東武バスにふさわしい質素でわびさびの効いた趣ある空間で「バス折返場所に付き進入禁止 東武バス」というような置き看板もありました。

呑み屋の看板に書いてある地酒の名前は境営業所の東武バスに必ずついてた「徳正宗」かと思ったら「櫻正宗」ですね。

ガードレールが折り返しを遮るように立っているのでとっくに東武ないし事業継承した朝日自動車は地権・土地使用権を手放しているようです。

黄色い屋根の建物辺りには昭和56年頃ですと「うえき屋」という名前の植木屋ではなく大衆食堂があったと思います。

道の向こうの青い屋根は「大野家」というドライブイン食堂で、初めてここに来たときすでにありました。

緑色した鉄かごのような小屋の辺りに昭和時代には「警察検問所」と看板の張り付いた東屋のようなみすぼらしい小屋があって

「降りたらお巡りさんに住所とか親の連絡先聞かれたらどうしよう」と気を揉んだことがありましたが、幸い警察官がいたところを見たことは一度もありませんでした。

折返場を出て右折するとさっきの信号付き交差点に出ます。

これを左折して渡辺ふとん店前のバス停へ行くわけです。

当時から感応式だったか覚えていません。

平成11年に関宿「はやま」工業団地まで路線延伸され折返場の機能を失いました。

新しい折返場にはトイレや休憩所があります。

またはやま工業団地入口という当時はなかった交差点ができています。

昭和56年初めて一人で乗ってきたとき、工業団地入口まで野田市駅から410円、小児運賃ならば220円でした。

トイレもなく運転士が所作なくくわえタバコで立ちしょんするしかなかった時代の東武バス折返し場がここにあったという

少年時代の原風景を今後代に伝えることができましたことを改めて幸いに思います。