車体は仕上がりつつありますが、他も並行して作業をします。

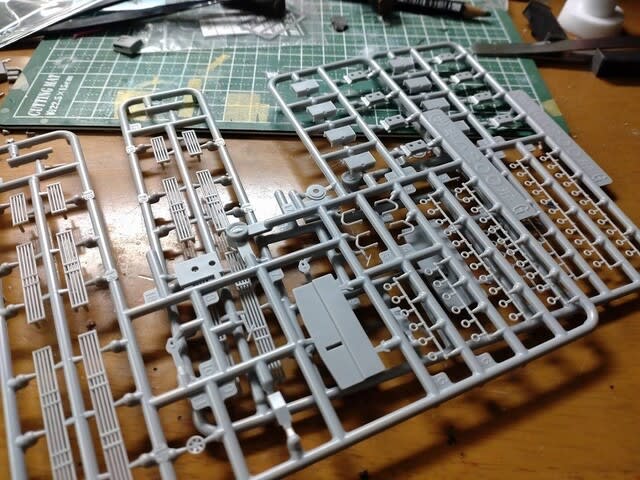

まずは床下。

説明書を読みながら、パーツを指定場所に取り付け。とにかく多かったです。

黒色部分は艶消し黒色、グレーはサフを塗りました。

また冷房用エンジンが台車の首振り時に干渉するので、一部カットして、場所も少しずらしています。

恐らく日光モデルの台車など鉄道模型用の台車ならば、干渉しないとは思いますが、キット内封の台車を使用したため、このような処置に・・

少し恰好が悪くなる感じではありますが、完成すると目立たくなると思います。

M台車は天賞堂パワトラを使用しました。

2つある台車片側には逆転機が収まるので、これがある方をM台車にして逆転機を割愛。

T台車は所定部品に集電可能なピポット車輪を台車枠ではさみました。

写真を割愛してるということは雑な作りをしてるということで・・

しかしながら後の試運転は無事に走行しました。

試される方は創意工夫の元、自己責任で研究してみるのもいいかもしれません。(きっと私より丁寧な台車ができあがるでしょ汗)

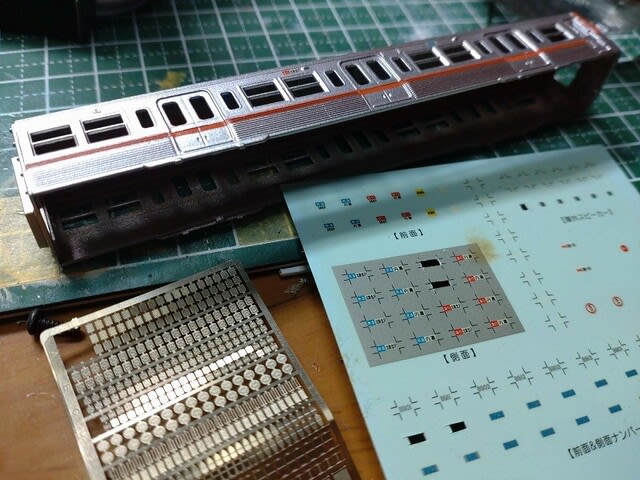

車体に戻ります。

網棚、つり革もキットに含まれるので、所定場所に取り付け。

このあと、亀屋製「フレックスライトL」を中央に貼り付けて室内灯点灯準備を行います。

つり革がある分、細い室内灯でなければ取り付けることはできません。

床板は二枚に分かれており、床下機器が床下部分と客室の床上部分があります。

いずは成型色を元に溝を少しだけ墨入れ。まぁ目立ちません汗

さらに暖房機器が収まる銀色部分は銀マーカーで塗ります。

この後、端につく手すりを取り付けてから床上部分に組み込みます。

電気配線や機器の再編成をしたら仮組。車体と床下を組み合わせ。

写真では分かりにくいですが、どこか浮ついてるというか入りません。

ちゃんとしてたら入るようですが、結局、特に浮つきが目立った乗務員室部分の床上部分を切り取り無理やり嵩を調整。

床下部分の床上側にクリーム色を塗装し、無理やり場を繋ぎました汗

もっとラフな感じで組むつもりでしたが、製作者が雑ということで・・

写真左のキハ201号は冷房車のステッカーが付くので、デカール貼り付け。

本来であれば後部標識の枠もデカールを貼り付けるのですが、うまくいかず省略。

乾燥後はワイパー、ジャンパー栓、幌を取り付け。

連結状態を確認しました。IMONカプラー「HO207」を使用しましたが、カーブで車体同士があたり脱線するので「HO209」に振替。

連結器受けをキットのものを使用し、その後方に連結器を取り付けたためでありますが、胴が長いタイプで対処することができました。

なお試運転で使用したのは手持ちのKATO R550 これよりカーブがきついレイアウトは走行できなさそうです。

点灯状態を確認。問題なく・・ということで勘弁。

光漏れの克服はこれが限界でした。

反省点は車内をもう少し隠ぺい色を吹いておくべきでしたね。

それでも元はディスプレイモデルですから、車内が映えること。

さすがプラモデル屋さんの模型いうところでしょう。

以上で完成です。

思ったより、ずっと工期がかかりましたが無事に完成させることができました。

209系のキットも既に購入済みですが、次作るときは、もう少し作戦を組んでから組み立てに取り組みたいところですね。

さて次は何を組みましょうかね。