孫たちも帰り、慌ただしかったお正月が終わりました。

五日、六日とは、食事は専ら「おせち料理」の残り物をかたずけ、今日七日は「七草粥」をいただきました。

『せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ これぞ七草』(パック詰めをスーパーで購入しました)

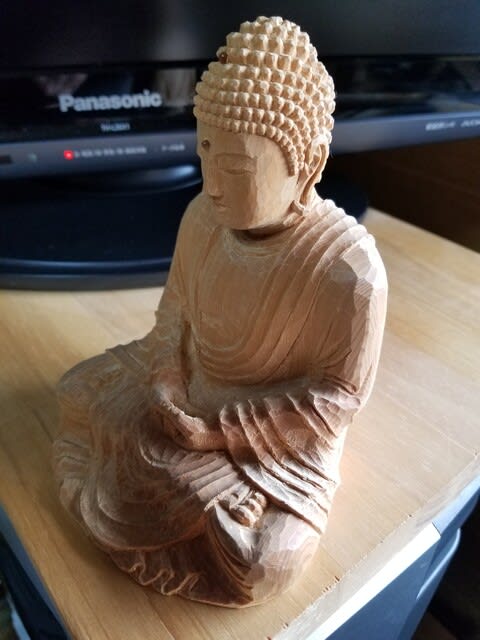

では今回から、内容を仏像彫刻に戻します。第24回からの続きで、「阿弥陀如来坐像(八寸)」の紹介になります。

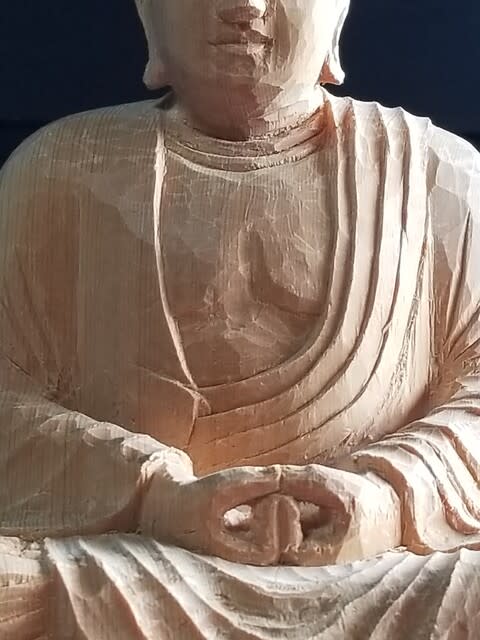

先ずは本体を色々な方向から眺めて見ます。

荒彫りの段階とは言え、刀の研ぎ方がまずく、かなりの刀跡が目立っていて恥ずかしい限りです。

上部の写真二枚は、第23回紹介「釈迦誕生仏立像」の制作で練習した頭部「螺髪(らほつ)」の本格版制作ですが、ここで、暫し補

足説明をしておきます。

眉間のやや上にはめ込んでいる突起物を「白毫(びゃくごう)」といい、如来に限らず菩薩もこうした白毫を備えています。仏陀の三

十二相の一つ。眉間にある縮れたごく細い白毛で、右巻きに丸まっており、伸ばすと一丈五尺(約4.5m)あると言われています。

これが光明を放って、「三千世界」を照らすとされているのです。

彫像制作の場合、眉間に穴を穿って、白い顔料を塗った上から水晶などの貴石をはめ込んだり、小像の場合は白く塗った木片や真珠の

粒をはめ込むこともあります。

また、仏像の頭頂に一段高く隆起した部分のことを「肉髻(にっけい)」と言い、超人的なものの象徴として表されます。この肉髻の

根元の前面にある朱色の突起は「肉髻珠(にっけいしゅ,にっけいじゅ)」と言われ、仏の智恵の光を表わす珠(たま)とされており、

この肉髻朱からは、無数の化仏が現れ出されるとも言われています。一説には、肉髻珠は実は肉髻そのものを象徴するもので、肉髻は

朱色を帯びた地肌が頭部のまん中に盛り上がっていたとされており、それを象徴して「朱色の珠」に置き換えて表現しているとされて

います。

「阿弥陀如来坐像(八寸)」の制作は、2018年2月末に拝刀を開始し、2019年6月末に完成しましたので、都合、一年四か月

を要したことになります。いちいち記録に留めていませんが、本体の制作だけでも半年近くを要したと思います。

今後、制作工程は本体の仕上げ彫り(御顔、頭部の螺髪、袈裟衣の仕上げ彫り)、台座の制作、光背の制作と続いており、完成までの

道のりはなかなかに遠いのです。

〇 正月を 終えて向き合う 阿弥陀仏

〇 どれもかも 一体一体(ひとつひとつ)が 私のほとけ

〇 現世(うつしよ)を 忘れひたすら ほとけ彫る 心の汚れ(けがれ)を 削(そ)ぐが如くに

〇 初春(はつはる)の 満月雲に 見え隠れ

〇 七草粥(ななくさ)や 満月の中に うさぎ見る

訪問感謝。最後までお読みいただき、ありがとうございました。 それではまた次回に! 合掌