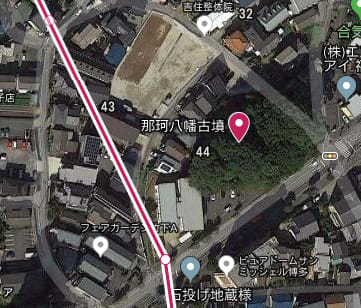

九州最古の古墳ともいわれる那珂八幡古墳の削られていた前方部の発掘・試掘調査がひと段落して、全体の規模・形状がより明確になったらしい。それによると、75m(推定85mとも)といわれていた全長は86.0〜86.4m、後円部径51.5〜前方部長24.0〜24.4m、前方部前端幅32.0〜32.7m。当初「纒向型」(後円部径:前方部長=2:1)といわれていた形状は、後円部径:前方部長=8:5の北部九州に多い形だったらしい(古代人がそこまで緻密に計算して造っていたというのも驚きだけど)。

つまり、古墳の主人は金印をもらった奴国王の子孫で、大和王権に許されて大和王権の主人(卑称呼?)の墓を模したのではなく、九州独自の形の祖型となった可能性が高いらしい。

奴国の当初の王都だった須玖岡本遺跡の後、青銅器の時代が終わって交易が盛んになった弥生時代中期頃になると、比恵・那珂遺跡のあたりが奴国の中心になってきます。前方部の周溝南側からは弥生時代終末期〜古墳時代前期の「道路」の跡も見つかっており(今回ではないかも)、古墳の主は奴国の町割を整備した人ではないかと説明の人はおっしゃってました。

ちなみに日本最古の“三種の神器”が出てきた“日本最古の王国”・サワラ王国(吉武高木遺跡のある福岡市の西エリアを僕が勝手にそう呼んでる)と奴国の関連はどうなってるのかと思ってたら、福岡市博物館の館長ブログにその答えらしきものがありました。

それによると

考古担当学芸員は、私の素人っぽい質問に即答してくれました。吉武高木は奴国の一部と考えてよろしい。ただ、西は伊都国と接しているので、奴国の中でもやや特種な位置を占めるんだそうです。

とのこと。

大きな地図で見る

大きな地図で見る※参考文献:福岡市博物館開館25周年記念特別展「新・奴国展」図録--ふくおか創世記--

--CONTENTSへ--