日経ビジネス1月30日号の特集「誰も言わない 食の危機」の冒頭で、長いこと食料畑を歩んできた伊藤忠商事会長の丹波宇一郎氏は、1973年のニクソンショックを振り返り、

「本当に突然、来るものなんだよ。食糧危機というのは・・・ 晴れているときは雨雲がどこにあるかなんて誰も気に留めようとしない。嵐が来たらどうするかなんて考えない。でも、嵐が来てから慌ててももう遅い。そんな事態に見舞われたことが、日本には、あったはずなのに・・・」と言います。

そのとき、日本の大豆製品、とりわけ豆腐などは2倍近くに高騰しました。

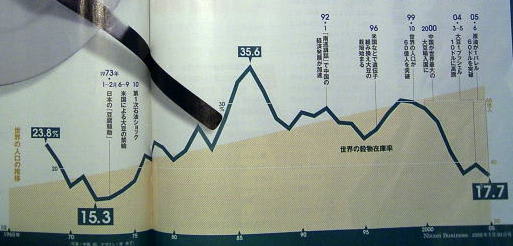

下の図は、世界の穀物在庫率で、

17.7%が2005年、35.6%が1987年、15.3%がニクソンショック1973年6月末です。

茶色の帯は世界人口の増加の推移です。

でも、「誰も言わない」わけではないし、けっして突然やってきているわけでもないんです。

いつだって正しく世の動向を見ていればその前兆は判ります。

上のグラフにしたって、ここ5-6年で世界の穀物在庫は減り続けていて、ちょっと危ないことは判るでしょう。

石油はいつか枯渇することを考えれば、石油価格が高騰する傾向はさらに強まります。

いま世界の砂糖の相場が鰻登りなっていますが、これは石油危機に備え、ガソリンの代替エネルギーとしてサトウキビ、大豆、トウモロコシなどのバイオ燃料を使う政策に切り替えている国が増えているからです(アメリカ、ブラジルなど)。

世界の人口は益々増加しますし、世界の大豆輸入の4割のシェアを持つ中国の飽食傾向も増加します。

丸紅経済研究所・副所長の柴田昭夫氏は、大豆価格が2倍になる懸念も示しています。

中進国程度の所得世帯人口が3000万から5000万人に達したといわれる中国の人々が高級牛肉に傾倒する様も並みではないようです。牛肉は穀物肥料は鶏肉の4倍だそうです。

一方、BSE危機で、欧州は牛肉不安から魚、特に白身魚の漁獲量、輸入が増えています。

その影響で「紀文」は昨年8月に大半の商品の中味を少なくして実質10%の値上げに踏み切ったとのことです。

↓(主な水産品輸出国の輸出先の推移:上が1994年、下が2004年)

明治・雪印などのチーズ類も同じように量目が落とされた。ナチュラルチーズが高騰し始めたのだ(これも中国の輸入が増えているのが理由)。

前出の柴田氏は大豆価格は2倍も有り得ると言いますが、実際に日本は輸入に頼った政策をずっと続けてきたので、ある意味自業自得かも知れませんが・・・

この図はカロリーベースの自給率で、黄色のグラフが1964年、濃い緑が2004年の自給率です。17%は畜産物です。36%は果物。大豆と小麦が悲惨です。

日経ビジネスのこの特集は14ページにわたるもので、書いていたら切がないので、興味ある方は月曜日には書店に並びますので、立ち読みしてください(笑)。

でもこの記事、ちょと考えが甘いですね。霊的に考えますと、実際にはこんなもんじゃないのですけどね。

先日堀江文のことを考えていましたらやって来たエネルギーがあります。

メモを取ってあり、今日の夜か明日に清書してアップします。では、また会いに来てくださいませ。