◆スティーヴンソンの生まれ変わり研究

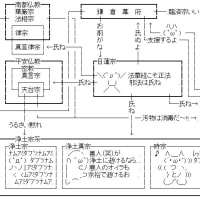

二十世紀における死後存続の実証研究という点では、イアン・スティーヴンソン(一九一九―二〇〇七)の探究はおそらく最大の成果だと言えるだろう。超心理学が死後存続説に関して及び腰になっていった中で、彼は真っ向からその問題に挑んだ数少ない研究者の一人だった。

彼は世界中の「生まれ変わり」事例を、驚異的な努力・忍耐力をもって収集した。超心理学が実験室に籠もるのと反対に、彼はフィールドワーカーとなったのである。彼が収集した「生まれ変わりを強く示唆する事例」は二〇〇〇例を超えており、その裏付け調査も厖大なものである。

それらの詳細を紹介したり検討したりすることはここではできない。ポイントのみを確認しておく。

「生まれ変わり事例」は基本的に、ある人物が「前世を覚えている」と主張し、その内容に一定の信憑性が認められる、というものである。こうした事例で圧倒的に多いのが、「幼児期の主張」である。言葉を話し出す三歳頃から、前世のことを話し始め、名前、家族、家の様子などを述べたり、その前世に特徴的な行動をしたり特有の嗜好を見せたりする、というもので、多くは十二、三歳までには終わるとされている。こうしたもののうち、事実と符合する情報が多く、かつその情報を通常の手段で入手する可能性が低いものが、信憑性の高い生まれ変わり事例と考えられる。幼時の場合、まだ旅行や読書といった情報収集機会が少ないので、「通常の手段での情報入手」の可能性が否定しやすい。鹿児島で生まれた三歳の女児が、男性として札幌で生きた前世の様子を詳細に、事実と符合する形で語ったとしたら、多くの人は信憑性を感じるだろう。

中には家族らの証言によって信憑性が高まるケースもある。主張者の両親や親族が「ある人が生まれ変わってくると告げる夢を見た」と証言し、その「ある人」の特徴が幼児の主張する前世人格と一致するといったものである。主張者の母親が、前世人格の死の現場にいたとか、遺体に近づいたことがあるといった証言をする場合もある[スティーヴンソン、一九九〇年、三六八~三六九頁]。

成年になってからの「前世想起」もないわけではない。夢(特に悪夢)や病気、薬物摂取、強烈な感情体験、瞑想といったことを契機にして突然甦ってきたり、催眠(退行催眠)によって現れてくる場合もある。ただし、これらによって得られた想起は、断片的であったり、その情報を通常の方法――本とか映画とか――で得たのではないということを証明できなかったりするので、当人には真実性が感じられるとしても、信憑性はあまり高くはない。スティーヴンソンは、催眠による過去生想起についても、催眠状態の被験者は、何とか施術者の誘導に応えようとして内容を作り上げてしまう傾向があることを理由に、厳しい見方をしている。ちなみに、霊能者と称する人々が金銭を取って行なう「過去生リーディング」に対して、彼はまったく意味を認めていない。

スィーヴンソンの研究成果は非常に厖大で、説得力もきわめて高いものであるが、彼のより意義深い貢献は、前述した「超ESP仮説」への反証という点にある。

「超ESP仮説」を引っ張り出せば、幼児のかなり完璧な前世証言に関しても、透視などのESPによって情報を取得したと反論することができる。三歳の子供が、自分はやっているという意識もないまま超強力なESP能力を発揮し、無関係な人物の人生に関するあまり意味もない詳細な情報を取得して、周囲の叱責にも負けずそれを主張するということが、どんなに馬鹿げた仮定であるにせよ、「論理的に可能だから」ということでそれを主張し、死後存続を否定するわけである。

これに対してスティーヴンソンは非常に強力な反論を用意した。それは「ESPによっては伝達不可能なもの」の伝達ということである。透視や読心術などによって取得可能なのは、あくまで「情報」である。過去に生きたある人物の人生に関する詳細は、あくまで情報であるから、なるほどESPによって取得可能であるかもしれない。だが、「情報」でないものはどうか。

スティーヴンソンはESPによる「情報取得」では説明できない現象を、二種類提出している。それは、「真正異言」と「前世刻印」である。

「真性異言」(xenoglossy ゼノグロッシー)とは、シャルル・リシェの造語で、本人が習ったことのない外国語を話す現象のことを言う。『新約聖書』などにも「異言」(使徒行伝19―6、コリントⅠ12―14。glossa、glossolaria、speaking in tongues)という現象が記述されているが、「真性異言」は、その言語が実在の言語であることが確認されたものを指す。このうち、特定の文章ないし語句だけを繰り返すものを「朗唱型真性異言」、その言語の話者と意味のある会話ができるものを「応答型真性異言」と呼ぶ。

この「真正異言」、特にきちんとした会話ができる「応答性真性異言」は、「情報」とは言えない。言語を自由に操れるというのは「技能」であり、いくら情報を集めても、実際にかなりの訓練をしない限り可能にはならない。自転車の乗り方をいくら本や映像で知っても自転車に乗ることはできないように、言語も情報による伝達では「会話」できない。つまり、超強力な「ESP」によっても「外国語の会話能力」は獲得することができないのである。

従って、ある人物が、信憑性の高い前世記憶とともにその前世での言語を話し、かつ現世の当人がその言語を学んだことがないと証明された場合には、超ESP仮説は適用できず、生まれ変わりが最も有力な説明仮説となる。

応答性真性異言の事例は、きわめて珍しいもので、スティーヴンソンが収集した二〇〇〇を超える生まれ変わり事例の中で、わずか三例にすぎない【16】。その中で最も驚異的な「シャラーダの事例」では、すでに死んだ人物の人格が主人格に入れ替わったと思われるほど明確に出現し、きわめて長い文章で流暢に受け答えし、歌まで歌っている。ごく大まかな概略を以下に紹介する[スティーヴンソン、一九九五年]

《一九四一年、インド、マハーラーシュトラ州ナーグプルに生まれたウッタラ・フッダルという女性は、一九七〇年からいつくかの身体的疾患により、ホメオパシー医の診察を受けるようになり、七三年には入院生活に入った。その際、ヨガ行者が講演にやってきて、瞑想の講義をした。少々の瞑想経験を持っていたウッタラは、瞑想の練習に参加した。その後、本人の行動は顕著な変化を見せ、ウッタラの母語であるマラーティ語とはまったく異なるベンガル語を話し始め、ベンガル州プルドワンで一八〇〇年代前半に生きたシャラーダという女性に、ほぼ完璧に人格変換することが起こるようになった。

シャラーダは、生まれて二ヶ月ほどして母を亡くし、叔母に育てられた。七歳の頃に、叔母の紹介でアーユルヴェーダ医と結婚した。二回の流産の後、三回目の妊娠をしたが、妊娠五ヶ月の時、夫を家に残し、かつて住んだことのあるサプタグラムという村に旅行した。そこで二ヶ月経たないうちに、庭で花を摘んでいる時、右の爪先をヘビにかまれ、意識を失った。それ以降の記憶はなく、自分が死亡したという意識が彼女にはなかった。

シャラーダに「人格変換」している間、ウッタラには全く記憶がない。この人格変換は不定期に起こったが、月に二度ほどある「アシュタミーの日」に起こることが多く、その「アシュタミーの日」は、シャラーダの生まれた日であり、また死亡した日である。またシャラーダが崇拝していたドゥルガー女神への礼拝にふさわしい日ともされている。シャラーダの「出現」は、大半は一~三日続くものであったが、一~二週間続く時もまれにあり、中には四〇日以上にわたることもあった。

シャラーダは、ほぼ完璧なベンガル語(ウッタラがこれを習った可能性は否定されている)で流暢に受け答えをし、マラーティ語、ヒンディー語、英語などはまったく理解できなかった。

シャラーダは、結婚時暮らしていた土地のことを、事実と一致する形で語った。また、生活習慣、身振り、ものの好みなどにおいて、ウッタラとは全く異なる、十九世紀初頭のベンガル女性の特徴を見せた。彼女は文明の利器を知らず、テープレコーダーを再生すると仰天してその中に「悪霊がいる」と言った。また電話という概念を知らず、「あなたは見たことがないからわからないでしょう」と言われると、天井の扇風機を指さして「あれみたいなものですか」と笑いながら言った。

シャラーダは、時に自分の死の直前の状況を発作のように再現した。舌と口内、唇がどす黒くなり、「キング・コブラが私を噛んだ」と述べ、爪先も黒くなった。その最中、シャラーダの息は、強い悪臭を放った。

奇妙なことに、シャラーダは自らが死んだことを知らず、夫や叔母夫妻の死も知らなかった。自分がもといた所に戻り、家族たちに再会したいと頻繁に主張した。》

スティーヴンソンは、持ち前の熱意と忍耐力を発揮して、驚異的と思えるほどの周到な調査を行ない、主人格のウッタラがベンガル語を習得したことがないこと、シャラーダの記憶とその言語が史実と符合することをを立証している。報告されたシャラーダの言葉、記憶、仕草や身振りなどを読む限り、その「記憶」の信憑性は疑いない。そして超ESP仮説では、この言語能力を説明することができない。(ただし、この事例は「憑霊」の可能性もある。憑霊と生まれ変わりとの区別の問題は、後に触れる。)

スティーヴンソンはさらに、ESPでの情報取得によってはうまく解釈できない、生まれ変わりの証拠を提出している。それが前世記憶と符合する母斑(birthmark)および先天性欠損(birth defect)である。総称する名称がないので、ここでは「先天性刻印」と呼んでおく。

これは、前世の人格が死亡した際の創傷、あるいは前世人格が持っていた痣・欠損・創傷痕・手術痕などときわめて似たものが、現世人格に痣や欠損型奇形として現われるものである。つまり、前世人格が殺された際の刀・銃弾の跡や、もともとあった傷跡・手術跡・ほくろ・痣などが、現世人格に痣や奇形などとなって再現されるということである。殺される際に手や指を切断されたために、その部分が先天性奇形(欠損)となって現世人格に再現された例もある。

スティーヴンソンは、四巻に及ぶ厖大なモノグラフ[Stevenson, 1997]で、112に及ぶ「前世に関連する先天性刻印」の事例を報告している。

その要約書[スティーヴンソン、一九九八年]から一例を簡単に紹介してみる(この事例が特に有力とか印象的とかいうことではない)。

《一九三五年トルコのハタイ地方(当時フランス占領下)アンタキヤに生まれたセミル・ファーリシは、誕生の二、三日前に死亡した遠い親戚のセミル・ハイイクの生涯と死の状況を、自分の記憶として詳細に話した。

セミル・ハイイクは、自分の二人の姉妹を強姦した二人の男を殺害し、逮捕されたが、逃亡に成功、山岳地帯に潜伏し、旅行者の金品を強奪して暮らしていた。結局密告によって彼はフランス警察に包囲され、火をかけられた隠れ家の中で、ライフルで自殺した。

セミル・ファーリシが生まれる前の晩、父親はセミル・ハイイクが自宅に入ってくる夢を見、彼が自分たちの息子として生まれ変わろうとしていると思った。生まれてきたセミル・ファーリシは、右顎の下側に顕著な母斑があり、生まれて数日の間、そこから出血があったため、縫合する必要があった。

セミル・ファーリシは、言葉が話せるようになる二歳頃から、セミル・ハイイクであった「前世」を語り、警官に対して敵対的な態度を示し、投石すらした。棒きれをライフルに見立てて遊び、父親のライフルを持ち出して何人かの兵士を撃とうとしたこともあった。

セミル・ファーリシには、右顎の母斑のほかに、左頭頂部に髪の毛のない直線状の部分があった。これらの母斑は、喉にライフルの銃口を当て、足で引き金を引いて自殺したセミル・ハイイクの遺体の状況(姉妹の一人とフランス憲兵の証言)と一致した。頭頂部の直線上の部分は、顎から入った弾丸が頭蓋の骨を一部持ち上げて外へ貫通したことと対応した。》

これを超ESP仮説で説明すると、生まれる直前の胎児であったセミル・ファーリシは、なぜか遠い親戚であるセミル・ハイイクの死をESPで知り、セミル・ハイイクの生涯の記憶や感情の一部を取得し、さらに死亡の際の銃弾創の状態を知り、それを自らの体に部分的に再現して、生まれてきた、ということになる。このようなことが正当な説明と言えるだろうか。

スティーヴンソンの研究は、その綿密な調査と、柔軟で慎重な検証態度によって、多くの人々を納得させつつあるようである。唯物論の牙城である科学アカデミーの中にも、彼の研究を正当に評価しようという動きは見られる。「地球外生命体」の研究で知られる天文学者カール・セーガンは、「時として、小さな子どもたちは、調べてみると正確であることが判明し、生まれ変わり以外には知りえなかったはずの前世の詳細を物語る」という主張は、「真剣に検討する価値がある」と述べ[セーガン、一九九七年、三〇二頁]、また行動療法の大家ハンス・アイゼンクは、「スティーヴンソンの著作を何百ページも読み、スティーヴンソンとは別個に研究が始められているのをみると、真にきわめて重要なことがわれわれの前に明らかにされつつあるという見解からむりやり目を逸らせることは、誠実であろうとする限りできない」と述べている[スティーヴンソン、一九九八年、三二七頁]。

とりわけ、応答性真性異言の事例は、超ESPによる前世記憶捏造という仮説を、おそらく完全に棄却しえたものと言えるのではないだろうか。

これはきわめて重大なことである。死後存続研究の長い歴史の中で、いかに奇矯とはいえ、超ESP仮説は、死後存続を否定するものとして立ちはだかっていた。それが突破されたということは、「死後存続は証明された」ということになるはずである。

このように、死後存続の実証研究という点で、スティーヴンソンの業績は、歴史に残る金字塔だと言えよう。ただし、スティーヴンソンの研究の焦点はあくまで実証ということであり、それ以上の踏み出しは一切していない【17】。彼自身明言しているように、彼が取り上げた事例から、生まれ変わりの仕組みや一般的法則などを導き出すことはできない。前世記憶を残したり、特に先天性刻印を出現させたりするケースは、むしろ生まれ変わりとしては「異常例」であると思われ(特に非業の最期を遂げ生に執着が強いケースが多い)、そこから人類普遍の法則を導くことは不可能である。

生まれ変わり問題は、スティーヴンソンの実証的研究と、前世療法の大衆的隆盛と、両側面から、現代の死後存続説の核心的主題にせり出しているように見える。しかしながら、生まれ変わり問題は非常に難解なものであり、その仕組みや一般論は単純に把握することができない。これについては後に改めて考察することにする。

【16】――イェンセンの事例(Ian Stevenson: Xenoglossy, A review and report of a case. Charlottesville, University Press of Virginia, 1974)と、グレートヒェンの事例およびシャラーダの事例[いずれもスティーヴンソン、二〇〇五年]。イェンセンとグレートヒェンの事例は、催眠中に前世人格が出現したもので、前者はスウェーデン語、後者はドイツ語で、短い文章によるやりとりが記録されている。なお、一九三三年にハンガリーの一六歳の女性が、前世はスペイン女性だったと主張し、流暢なスペイン語を話し出したという事例があり、二〇〇三年にSPRの研究者によって再調査がされている(Barrington, Mary R., Peter Mulacz, and Titus Rivas: The Case of Iris Farczady - A Stolen Life, The Journal of the Society for Psychical Research 69, 2005〔http://members.multimania.nl/irislucia/onepiece.html に公開されている〕)。

【17】――スティーヴンソン自身は、サイキカル・リサーチの歴史に精通しその伝統を受け継いでいることを自任しているが、スピリチュアリズムには「鼻も引っかけない」という態度を示している。彼はスピリチュアリストの定義として次のように述べている。「心霊主義者〔スピリチュアリスト〕は、特殊な能力を持つ霊媒と言われる人たちを介して、死者から通信を受けることが時おりできると信じている。通信は夢の中に現れることもあるし、その故人が霊姿として見えることもある。/心霊主義者は、肉体のない人格とこうした交信がふつうにできると信ずる宗教集団に属しており、こうした交信を容易ならしめるため、規則正しく礼拝を行なう。」[スティーヴンソン、二〇〇五年、三五三頁]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます