前に紹介しました津城寛文氏の著作の部分的紹介とそれに関連してウィルバー問題を少し書いてみます。

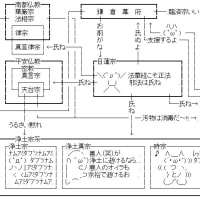

同書は、表題通り、他界的宗教=死後問題と社会的宗教=公共宗教とを並行して論じつつその間をつなぐものがあるかを探ったものですが、意外なことに、その序章はケン・ウィルバー論から始まります。それは諸思想を手際よく分類するウィルバーの図式(「個人的/集団的」「内面/外面」の軸による四象限図)を参照して、問題の整理的理解の一助とするためのようですが、逆にそこで明らかになるのが、スピリチュアリズムに代表される「死後生」研究と、ウィルバーの「瞑想哲学」とのギャップでした。

まずは、引用。

《ウィルバーをまとめて読んでいるうち、随所で違和感を覚えたのは、垂直軸が「他界的な」存在論にかかわっているとする一方、神話や原始心性、呪術やアニミズムやシャーマニズムは主題にならず、とくに「死者」「死後生」はほとんど話題にもならないことである。もちろんこれは、「他界」を意識のトランスパーソナルな諸段階の経験(瞬間的な、あるいは恒常的・構造的な)と捉えるウィルバーにとっては当然のことであり、読者の多くが容易に気付く特徴でもある。(28)

この「垂直軸」は、宗教の「本格性」の問題だとウィルバーは言います。ウィルバーは瞑想や神秘体験によって「高次な世界」に出会うとしているわけですが、それは「死後生」や「霊界」といったものとは全く異なります。

《ウィルバーは「他界」を、もっぱら「すべて知覚の問題」としてつぎのように描く。「もっとも大きな二元論」は「この世界」と「あの世界」だが、永遠の哲学の「非二元的な伝統」によれば、「実在の世界」はこの世界でもあの世界でもない、「この世界」から離れて「あの世界」を探すのは「完全にポイントを見失っている」、「スピリットも魂」も「遍在し、どこにもない」、あるいは「他界とは、この世界を正しく見つめた姿」である。》(28-29)

「すべて知覚の問題」というのは、禅や唯識につながる考え方です。この問題は後で。「非二元的」とは有り体に言えば「一元論」で、この問題も後で。「実在の世界」は「この世界でもあの世界でもない」としながら、突然、「他界=あの世とは、この世を正しく見つめた姿」とこの世絶対主義に変節します。

要するに、瞑想や超越体験によって、様々な「世界」が明らかになるが、それは知覚体験であって、実在問題としては、そうした様々な世界も、この世が仮のものであるのと同様、「実在ではない」。ところが、そこから、「すべてはこの世の“今ここ”にある」と転回するわけです。

《しかし、発達がいわば永遠の「今ここ」で起こることを強調する「今ここ」主義的な進化主義(ポスト段階)は、固着的な「今ここ=現世」主義(プレ段階)の圧倒的な支持も取り付けて、「今ここ=現世」以外の諸意識・諸身体・諸世界の重要性を引き下げることに成功する。結果的に、問題にならないとされた(はずの)生者と死者の区別が、生者優位で確定することになる。ウィルバーが警告する「プレ-ポストの誤謬」が、最も起こりやすい箇所である。》

「プレ-ポストの誤謬」というのは、ウィルバーの発明した非常に有益な分析視点で、たとえば、「愚か」であることも、「知を得る前の愚か」と「知を知り、その現界を知ってそれを捨てた愚か」とは、同じ「愚か」に見えても、実態は全然異なる。確かにいろいろな場面でこの「プレ-ポストの誤謬」は見いだせます。見事な分析視点だと思います。

ところが、そう指摘しているウィルバー自身が、素朴な「現世主義」にひきずられて、「超越性」を現世内に引き下げているのではないか、ということでしょう。

確かに、超越的神秘体験の中では、あらゆる対立・離反が消失して(自己と世界との対峙すらも消滅し)、すべてが「今ここ」に現前すると感得される瞬間があります(それ自体はそれほど稀な体験ではないでしょう)。しかし、その瞬間的な体験だけを価値付け、そこにすべてを押し込めて理論化することは、正しいことなのでしょうか。

著者はそのあたりのことを、注でいささか吐き捨てるようにこう述べています。

《「今ここ」主義の素晴らしさと危うさは、ウィルバーが「今、ここで、個人は神であり、清浄光である。しかし、同じ瞬間の終わりでは、瞬きするような一瞬の間に、個人は切り離された自己に終わる」(ウィルバー『統合心理学への道』、二九八頁)と認めるように、またラリー・ドッシーが「絶対意識 One Mind は、〈いま・ここ〉という箱に入れることはできない」と祖述するように(ラリー・ドッシー/上野圭一他訳『魂の再発見-聖なる科学をめざして』春秋社、一九九二年[1999]、四四頁)、神秘主義思想をつまみ食いすればすぐわかる。私か理解に苦しむのは、永遠に遍在する「今ここ」のリアルな体験の困難さと陥穽を、古今東西の覚者が異口同音に警告しており、それを十分承知しながら、覚者ならぬ初学者が、その境位を易々と論じ合っていることである。》(252頁、注45)(「覚者ならぬ初学者が」というのは「愚か者めが!」と叱られているようで、びくっと肝が縮まりますねwww)

結局、この問題は、二つの偏向からなっているのではないかと思います。

一つは、「知覚」「体験」の全面化。現代の思想は、「実在問題」を限りなく姿の薄いものにしようとします。これは唯物論の圧政を回避する方法でもあるのですが、ウィルバーの場合、仏教的な思考の影響を強く受けているため、唯識に近い捉え方となっているようです。ここでは「実在」はもちろん、普通の「存在」という概念すら消去されます。

もう一つは、「性急さ」です。これについて著者は次のように手短かに批判しています。

《ウィルバーの文章で目立つのは、「最終」「最高」といった、最上級の究極の語彙の愛用である。「私は最終的なことは何も知らない」「進化すればするほど、さらに進化してゆくべきところが見えてくる」「高みに上れば上るほど、さらに遠くに、上るべき高みが見えてくる」という〔スピリチュアリズムの〕究極的語彙との距離感に比べると、すぐにでも究極に到達しそうなナルシシズム(低次/高次はもちろんある)を助長する思想、という印象は否定できない。》(226-227頁)

この件で思い出すのは、ギリシャの聖者ダスカロスが取材者マルキデスに答えた言葉です。取材者が「ニューエイジ思想では、人間は死ぬと宇宙意識に合一すると言っていますが本当でしょうか」と尋ねたのに対して、ダスカロスは苦笑して、「だったら早く死ねばいいということになるじゃないか」と答えています。

ともあれ、ウィルバーにとっては、《死後生は、取り立てて論ずるに足りない些末な主題である》(126頁)ということのようです。

そしてそれは思想的必然というよりは、「嗜好」のようです。ウィルバーは恋人との死別体験の中で超常的な現象を体験していながら、「重視していない」「興味がもてなかった」「神秘思想とはほとんど関係ない」「気が進まない」といった《典型的な無関心(あるいは反感)を表明している》(228頁)。

(ところで、私は日本のあるウィルバー崇拝者に「死後問題はどうなるのでしょう」と聞いたことがあります。その人は「そんなことはどうでもいいこと」と非常に不愉快な顔をして答えました。)

そして最終的な判定は次のようにあります。

《「グノーシス派」の病気観を、「神秘主義の極端かつ常軌を逸した例」と揶揄するウィルバーの批判は、本人にもあてはまるところがある。》(219頁)

* * *

ところで、ウィルバーは死後問題を「どうでもいい」と思っていたのではないという証言があります。前にTSLホームページの「ラウンジ」に載せた記事の一部を再掲載します。

《トランスパーソナル思想の権化であるケン・ウィルバーが、なんとインタビューに答えてこう言ったそうです。

「アメリカでは、残念ながら、いまだに「生まれ変わり」を認める人は全体から見ると非常に少ない。このような現状下では、自分の著書で「転生問題」に関して積極的に言及することをあえて避けてきた、とウィルバーは述べた。「生まれ変わり」を強調しすぎると、読者の半数が離れる可能性があり、現時点では、まず少しでも多くの人がインテグラル段階の社会へ移行する手助けをすることのほうが、人類にとって急務であり、「転生」の受容を求める必要はないからである、と。」(久保隆司「ケン・ウィルバーをデンバーに訪ねる」『春秋』2010年5月号)》

ちょっとこの態度はひどいと思ったので、記事には「ウィルバーさん、ちょっと詐欺っぽくない?」とタイトルをつけました(笑い)が、まあ、チベットの死者の書をベースに考えているとすれば、49日ですぐ転生してくるので、「死後他界」問題は相変わらず「どうでもいいこと」なのかもしれません。

まあ、大仰な大風呂敷といい、自己拡大を志向する尊大といい、究極の語彙を連発する性急さといい、そしてこうした「方便使い」といい、私は個人的には(嗜好としてはw)好きになれないタイプです。

* * *

しかし、このウィルバーの「反他界論」は、ウィルバー個人の問題に留まるものではありません。それは、こうした考え方自体が、仏教のある流れをそのまま受け継いでいるものだからです。

それは、端的に言えば、「反実在論」であり、唯識論です。禅もそうでしょう。ウィルバーの思想のある部分は、そうした仏教思想を現代的に表現したものだと言えるかもしれません。

反実在論は、釈迦に淵源はありますが、大乗仏教になって、さらにそれを敷衍し、中観や唯識の哲学が花開きました。それは、現実を解体し、私を解体し、輪廻を解体し、魂も仏菩薩も浄土も解体していきました。

そこに残るのは、「体験」です。ただし主体-客体といった分節もない「純粋体験」。そこに立ち現われる現実世界や高次他界は、「実在」や「存在」の問題ではなく、すべて「体験」(性質=境域の高低はあるのでしょうが)の問題になるわけです。

そしてそれが「現在の生」の中で起こっていることだけは否定できないので、結局、「今ここ」にならざるを得ない。そうすることによって、「超越者」「この世とは別の他界」は見事に捨象されます。

この哲学は強力なので、易々と反駁できるものではありません(その気もありませんけど)。

ただ、乱暴に言えば、この観点には「他者」が欠落しているように思えます(かつて広松渉氏の「事的世界観」が発表された時も、こうした批判がありました。広松哲学は、禅哲学の発展です)。

他者は単なる「私の知覚体験」を超越するものです。「お前は俺の知覚体験に過ぎない」と言うヤツがいたら私はそいつをぶん殴るでしょう(笑い)。

そして、死後生・他界問題についても、このことは言えます。死んだ人が、確かな他者として、私たちに話しかけているのです。それは「高級な神秘体験」ではありません。そこに、生者と同じくらい生々しくいるのです。それとも、「それを殺してでも悟りを得ん」とするのでしょうか。

* * *

他界的な主題を語りながら、結局「死後生」問題はぼやかすというのは、たとえばユングにも見られます。ユングは集合無意識とか元型とかシンクロニシティといった「この世を超越した世界・実在」を語りながら、「霊」「死後生」の問題には頑なに口を閉ざしました(自身は相当な体験をしているのにw)。そしてそれは単に回避した(却下した)だけではなく、「他界」を探究しようとする人々を取り込み、本来の(スピリチュアリストからすれば)問題に直面することを避けさせる役割を果たしています。

ウィルバーやニューエイジの思想家も、私の目から見れば同じように思います。彼らは華麗な言葉や荘重な概念によって、独自の超越哲学を構築しますが、それは、スピリチュアリズムの視点から言えば、「不滅の霊魂と多様な他界」という真実から目をそらさせるものでしかないように思えます。

彼らが別に悪意で(あるいは明確な反感から)そういうことをやっているのではないでしょう。

先ほどの「気が進まない」「どうでもいい」というウィルバーの言葉が示すように、そこには、ものすごく大きな「心理的抵抗」が働いていると思われます。

津城氏の前著『〈霊〉の探究』に書かれていますが、『アウトサイダー』で有名なコリン・ウィルソンは、後に心霊研究に出会い、死後世界の実在を認めてるようになりましたが、それは「いやいやながら」であり、「できれば回避したい」というものでした。

こうした抵抗は、反駁者側だけでなく、「霊魂認定派」にも見られます。実際、スピリチュアリストを自認しながらウィルバーやユングに入れ込んだり、DNA理論に色気を見せてみたりする人は、散見されます。さらに言えば、筋金入りのスピリチュアリストでさえ、自分が「肉体とは別の霊魂である」と心底認めるには、相当の抵抗をクリアしなければならない(ほとんど不可能に近い)のかもしれません。

* * *

「後で」と言った非二元論の話は、またやりだすと長くなるのでやめます。

前にもサイトの方で書いたのですが、要するに、一元論は傲慢である、人間の知性では無理、ということです。(あのエッセイ、このブログに再掲しようかなと思っています。)

またやたら長くなって、うんざりさせたかもしれません(笑い)。

津城氏の著書のほかのトピックも、また改めて。

最新の画像[もっと見る]

-

【雑報】ウィルスの不思議

12年前

【雑報】ウィルスの不思議

12年前

-

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

13年前

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

13年前

-

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

13年前

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

13年前

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

13年前

-

【おまけ】憑霊による外国語書記

13年前

【おまけ】憑霊による外国語書記

13年前

-

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

13年前

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

13年前

-

【拾いもの】三つ鳥居の謎

13年前

【拾いもの】三つ鳥居の謎

13年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます