昨日は大崎八幡宮でのお参りです

流石に由緒ある八幡宮で参拝に訪れている方々が多く見られました

境内には案内役のボランティアの方々が数名居られて案内してくれました

なるほどと思う良いことをお話頂くのですが歴史に弱い俺には誰が誰だか・・さっぱりわからずに

歴史を学んでいなかった事を悔やまれました

取り敢えず画像に収めて御朱印を頂いて来ました

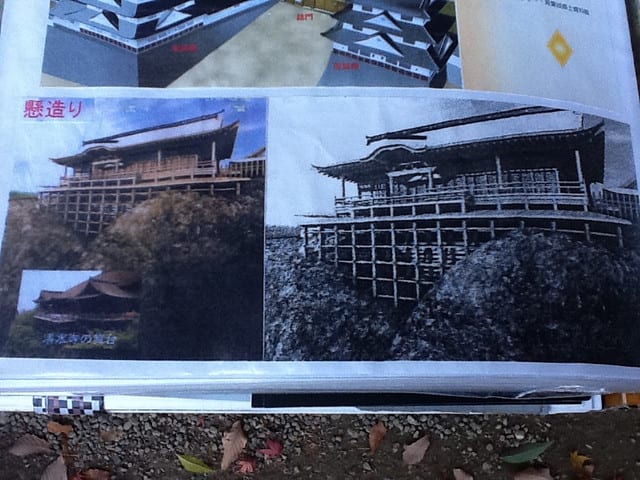

驚いたのは清水寺の舞台が仙台城にもあったそうですが焼却してしまったようで

もう一つショックな事がありました

案内役の方が『旦那さんは何年生まれですか?』

丑年生まれですと答えたところ

『じゃあうなぎは食べる事出来ませんね』???

虚空蔵尊のお使いがうなぎだそうです・・・

ご説明を伺い今度登米の柳津虚空蔵尊を訪ねて見たいと思います

ウナギ・食べられません。

平賀源内が広めたなかに「丑の日」があるから?

うなぎが「迷子の子供を助けた」そこに虚空菩薩が

居た!そんな話、本で読んだ記憶が~~

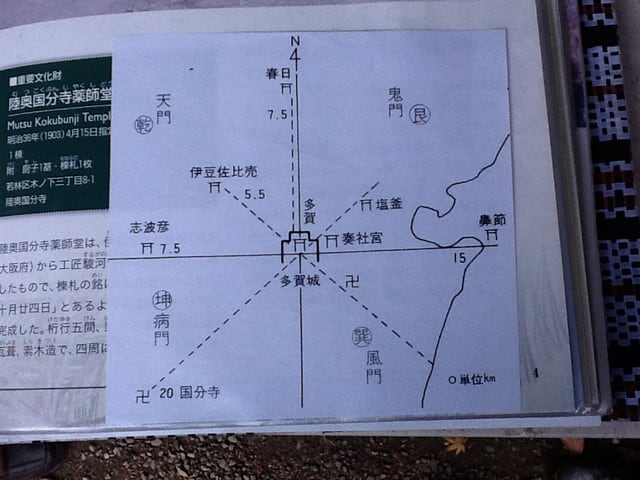

仙台は「国分寺」もあるし、やはり「東北の江戸」?

「清水の舞台」初耳です!東北はほとんど無知・・

古代史から読むと、青森とか東北も、面白い!

体調も戻りましたか? のんびり~歩きましょう!

まさか浅草寺の境内のお店に鰻屋さんはないのかも?

虚空蔵尊だよね

清水の舞台からは昔亡くなった方を舞台から捨てた?

落とした?らしいが仙台城にも同様の舞台があったらしい

しかし燃えてしまったらしいのですが

その舞台があった所の石垣は東北大震災で崩れて

修復は出来ないそうです

やはり遺体を投げていたのかな?

今度案内役の方に聞いてみよう

俺って歴史が苦手だから話を聞いてもさっぱりわからずに右往左往

ありがとうございます

そうなんだってさ・・

俺の大好物だかからね

ありがとうございます

私、うなぎ食べられません~(なので事情も半分)

内弟子の頃、浅草寺さんへ、師匠と1度だけ

お話を聞きに行った事があります。柴又の寺の

建立の件で、資料調査。浅草の境内で売られる「鰻」→赤が魔除け?

「看板の鰻」が、「赤い」昔だから、文字ではなく

「絵・看板」の頃ですね。当時、何処までが境内

なのか境界線の意識がどこまであったのか。

仲見世も同じかな?(勉強不足

舞台から死人を捨てるのは「流行り病」があるから

京都にも「松原地区」は鳥葬です。庶民派に薬が

手に入らない時代は、捨てる事が「予防」だし。

「金太郎」のモデルと言われる「坂上 田村麻呂」

この人は清水の舞台から投げた!日本初の

征夷大将軍です。悲しいけど「捨てる」が予防?

姥捨て山・・・

東北は古代史も、面白いですよ。青森はフランス語

ににてるし。シュメール・アッカドの時代に

青森を主とする交流があった!(木材・発見)

先は、わからないけど、過去は残っているから

後は、つきとめるだけ^^ 古代史も好きです。

清水寺はお寺さんですが仙台城は何故でしょうかね?

今度調べてみます

姥捨て山も同様に風習としてありましたね

当時は勿論薬などありませんでしたから疫病を防ぐには合理的な方法だったのでしょう

確かに悲しかな~です

しかしちーさんの知識レベルには舌を巻きます

俺も勉強しておけばよかったとつくづく思います

色々教えてくれて有難うございます