この度、初めてサーミスタとトランジスタの熱結合を行いました。

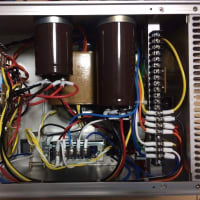

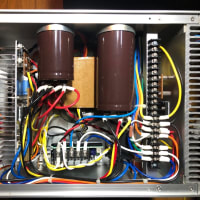

TOP画像は200D5Aと2N3055Gを熱結合したものです。

同じような作業で、ダイオードと小出力トランジスタの熱結合がありますが、DCオフセットを左右する出力段トランジスタへの熱結合は緊張しました。

1回目の作業ではミスしてしまいました。

サーミスタをエポキシ接着剤でディップして、トランジスタに接着したのですが、接着するタイミングが早過ぎたようです。エポキシ接着剤がトランジスタに流れてゆき、ウエストラインが出来た?と表現したら伝わるでしょうか、サーミスタとトランジスタの間のエポキシ接着剤が痩せてしまいました。おまけに、トランジスタの表面にエポキシ接着剤が被さるような形になり、熱的によろしくない様な印象です。

直ぐにサーミスタとトランジスタを分離し、トランジスタ表面のエポキシ接着剤を除去。サーミスタの方は残念ながら再使用は難しい状態になってしまいました。

2回目以降の作業では失敗を踏まえ、成功しました。

まず、サーミスタをエポキシ接着剤でディップするのですが、この時にサーミスタから垂れるエポキシ接着剤の様子から粘度の変化を感じ取り、エポキシ接着剤の時間と共に硬化してゆく様を感じ取ります。そして、頃合を見計らって接着。見事、くびれの無いニップルの様な雰囲気でw熱結合することが出来ました~。

エポキシ接着剤を用いた熱結合のコツとしては、二つの溶剤の混ぜ方にあるんじゃないかと思います。

渦巻き状に混ぜたら、気泡が混じってしまいます。空気は断熱効果がありますから、熱結合においては大敵です。気泡が混じれば混じるほどに熱抵抗が上昇します。なので、エポキシ接着剤を混ぜるときは気泡が入らないよう、注意しながら混ぜなければなりません。

僕は、エポキシ接着剤を混ぜるときは前後・左右の動作を繰り返し、かつ薄く引き延ばすようにすることで、気泡が混じっても重力によってエポキシ接着剤から逃げてゆくように仕向けます。この作業は空気が混じらない範囲で出来るだけ早く行わないと、エポキシ接着剤が硬化してゆくほどに気泡が逃げてゆかなくなります。

気泡のほとんど混じらない熱結合が出来たときは気持ちがイイですね~。

でもまあ、以上は初心者の戯言ですw。

もっと良い方法はあるはずですので、悪しからず。

TOP画像は200D5Aと2N3055Gを熱結合したものです。

同じような作業で、ダイオードと小出力トランジスタの熱結合がありますが、DCオフセットを左右する出力段トランジスタへの熱結合は緊張しました。

1回目の作業ではミスしてしまいました。

サーミスタをエポキシ接着剤でディップして、トランジスタに接着したのですが、接着するタイミングが早過ぎたようです。エポキシ接着剤がトランジスタに流れてゆき、ウエストラインが出来た?と表現したら伝わるでしょうか、サーミスタとトランジスタの間のエポキシ接着剤が痩せてしまいました。おまけに、トランジスタの表面にエポキシ接着剤が被さるような形になり、熱的によろしくない様な印象です。

直ぐにサーミスタとトランジスタを分離し、トランジスタ表面のエポキシ接着剤を除去。サーミスタの方は残念ながら再使用は難しい状態になってしまいました。

2回目以降の作業では失敗を踏まえ、成功しました。

まず、サーミスタをエポキシ接着剤でディップするのですが、この時にサーミスタから垂れるエポキシ接着剤の様子から粘度の変化を感じ取り、エポキシ接着剤の時間と共に硬化してゆく様を感じ取ります。そして、頃合を見計らって接着。見事、くびれの無いニップルの様な雰囲気でw熱結合することが出来ました~。

エポキシ接着剤を用いた熱結合のコツとしては、二つの溶剤の混ぜ方にあるんじゃないかと思います。

渦巻き状に混ぜたら、気泡が混じってしまいます。空気は断熱効果がありますから、熱結合においては大敵です。気泡が混じれば混じるほどに熱抵抗が上昇します。なので、エポキシ接着剤を混ぜるときは気泡が入らないよう、注意しながら混ぜなければなりません。

僕は、エポキシ接着剤を混ぜるときは前後・左右の動作を繰り返し、かつ薄く引き延ばすようにすることで、気泡が混じっても重力によってエポキシ接着剤から逃げてゆくように仕向けます。この作業は空気が混じらない範囲で出来るだけ早く行わないと、エポキシ接着剤が硬化してゆくほどに気泡が逃げてゆかなくなります。

気泡のほとんど混じらない熱結合が出来たときは気持ちがイイですね~。

でもまあ、以上は初心者の戯言ですw。

もっと良い方法はあるはずですので、悪しからず。

其の後楊枝や篦でエポキシを盛る方法を取ります。

反って難しそうですが、何か有利な点があるんでしょうか?

大きな勘違いをされていると思いますが、エポキシ樹脂もシアノアクリレート樹脂も熱伝導率は「空気よりもはるかに低い」です。

k氏の無意味なクセを真似する必要はないのでは?と思います

何も付けず薄い銅板やアルミ板などで巻いてネジ止めか、今でしたら硬化型熱伝導グリスで接着が良いかと思います。

また、温度に即応するサーミスタは出力トランジスタではなくドライバと熱結合するのが正しいようです。

参考までに、1970年代オーディオ全盛時代の日本製アンプはバイアス安定の原理を勘違いして設計されたものが非常に多く、海外フォーラムでよく話題にされています。