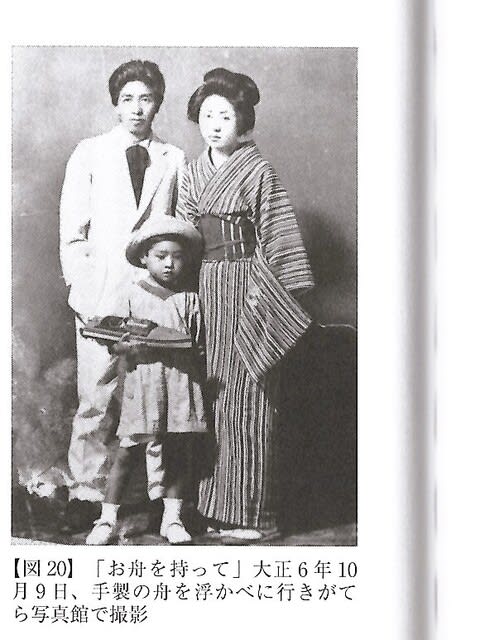

今回は、夢二の次男、竹久不二彦です。夢二最も長くともに暮らした不二彦の夢二観は非常に関心のあるところです。

実は、いみじくも今年の9月、不二彦の奥様の都子さんが亡くなられ、現在は、二人とも東京・麹町のイグナチオ教会に眠っています。

奇しくも、たまき、彦乃、お葉という3人の美女を母親に持つことになった不二彦の文章を、これから3回に分けてご紹介します。

*『竹久夢二』竹久夢二美術館(石川桂子学芸員)監修(河出書房新社)より

本文は、『夢二美術館1 宵待草のうた』(1985年(昭和60)(学習研究社)に掲載されたものです。

わたしを生んでくれた母たまきの思い出というのは、とりたてて言うほどのものがありません。

恵比寿(下渋谷)の伊達跡に家を借りて、母と弟の草一と三人で居たこともありますが、この母子家庭の子育てで母は子供に優しくしようという考えの前に、まず父への関心が強く、それも意地とか勝ち気とかいう気持ちが先立つような人でしたから、思いつめると子供を放ったらかしにして、父のあとを追って行ってしまう、ということもままありました。

この伊達坂のがけ下の家は、夢二の画家としてのスタートに重大な示唆を与えた(つまり、君はもう既に絵のスタイルを持っているから美校に行って学ぶ必要はあるまい、と教えた)岡田三郎助さんの奥さんの八千代さんのお世話で借りた家で、坂の上のほうには岡田さんのアトリエがあり、そこはまだ現存するはずで、岡田さんのあとはずっと辻永さんがやはりアトリエとして使っていらっしゃったと聞いておりました。

そんな行きがかりがあって、たまきの留守中、劇作家としてのお仕事もおありでしたのに、岡田八千代さんには乳のみ児と幼い子供がひもじい思いをしているというのでずいぶんお世話になりました。

あのころお世話になった方々はほかにもいて、守屋東さんという、これは日本キリスト教婦人矯風会(きょうふうかい)のメンバーだった方ですが、多分八千代さんとのおつきあいからときどき面倒をみに立ち寄って下さったのだと思いますし、もう一人、港屋絵草紙店の手伝いをしていた孝ちゃんという青年も、よく見舞ってくれました。この人は豊橋の呉服屋の次男坊ですが、母たまきにあこがれてみなと屋に出入りするようになったらしく、母には港屋の取り巻きが何人かいて、それがまた父とのいさかいの原因にもなっていたように思われます。

それで、しばらくはそうした親切な方たちのお世話になっていたわけですが、いつまでも乳のみ児たちをガランとした家に住まわせておくこともできず、わたしは京都の高台寺山門脇に家を借りていた父の元に送り届けられ、弟の草一は養子にやられました。この弟はのちに新派の河合武雄の養子になり、河合栄二郎という名で若女形をやっていましたが、私もその舞台姿を二、三回見たことがあります。夢二の出身地岡山という土地は芸事が盛んで、父も幼い頃浄瑠璃を習わされたということです。だから弟がそういう道に進んでもそれほど不自然ではないわけです。しかし不幸せなその弟は、役者として名を上げる前に、昭和十七年にニューギニアで戦死してしまいました。

京都へ行ったわたしのほうは、何といっても父の庇護のもとにあり、彦乃さんが一緒のこともあって、大人二人にチヤホヤされましたから、それは居心地のいい幸せな生活でした。何しろ、わたしのご機嫌を損ずると、その日の恋人同士の友好関係が崩れますから、二人がそれぞれにわたしにお世辞を使う。わたしはすっかり主人公にされてしまって、若い彦乃さんのふところに手を入れて抱かれて上機嫌の生活でした。

そのかわり、彦乃さんのまわりにもいろいろあった夢二のそういう御婦人方とのおつきあいというは、子供なりにもなかなか気骨の折れるものでした。しかしわたしはすっかり慣れてソツがなくなり、出しゃばりもせず、邪魔もせず、でも親切にはちゃんと嬉しがってみせるという、少年紳士のマナーをすっかり身につけてしまったものでした。

さて、お葉さんという人もわたしの大好きな女性です。お葉さんも父と暮らしたり出たりをくり返した人ですが、わたしは通算七年間ほど、お葉さんのお世話になったのではないでしょうか。

大正十三年、夢二画松原に建てた少年山荘からわたしはお茶の水の文化学院に通っていましたが、そのときもずいぶんお葉さんに面倒をかけたと思います。お葉さんは色白の飽きた美人でしたけれど、いわゆる夢二式の憂愁をたたえた寂しげな女性というより、清潔で健康な明るい感じがしました。それを夢二好みの着物を着せ、夢二流のしぐさをこしらえて、ああいう浮世絵型のモデルにしていた、というわけなんでしょう。

本来のお葉さんは、優しい家庭婦人でありたいと願っている、ごく気立てのいい従順な人でした。ですから、お葉さんと三人で暮らしていたときは、少年山荘はまったく夢二カラー一色に塗りつぶされていたのですが、そこへあるときものすごく強烈なカラーを持った女性が押し掛けてくるということになりました。

それは女流作家の山順子(ゆきこ)で、夢二画『流るゝままに』という彼女の随筆集の装幀をしたことから二人の仲が発展し、順子が妹さんをつれて山荘に乗り込んだので、お葉さんいたたまれずにそこを去る、ということになったわけです。

順子という人も飽きた出身の色白の美人ではありましたが、弁護士だったご主人と別れて小説作家として上京してくるような積極的な女性でした。背の高い、やせぎすの長い肢体に、紫の縮緬の着物をセクシーな感じに着ていて、お葉さん贔屓(ひいき)のわたしにはちょっと強烈すぎましたが、一方で、父が魅かれる気持ちもわかるように思いました。

順子には女であることをまったくそうとしない、妖艶で一種したたかな雰囲気があって、あのtきばかりは少年山荘も順子カラーに塗りかえられてしまったような感じでした。

わたしは、例のすっかり見についた少年紳士のマナーで、順子の作ってくれるお弁当を素直に受け取って相変らず学校へ通い、順子のお伴で徳田秋声の家の玄関先までノコノコ出かけていくようなこともしていました。しかし順子と父の仲は、三カ月ほどで終わりました。

思えばわたしは、ちちの流るるままにまかせた不安定な少年時代を送りましたが、わたしはわたしなりに結構明るく受け入れる日常だったし、また、世間の目がとらえるほど父を女遍歴の激しい浮気者、というふうには思いません。いつでも父は誠実で、一緒に生活する者に優しく正直に対していた。ただ、そういう男女の自由で正直な表面的な交際が新聞や雑誌に取沙汰されて、クラスメートたちに何かからかわれたりするようなことだけは、当時のわたしにとってちょっとつらかった思い出ですが、それでも父に非難めいた気持を抱いたことはありませんでしたし、どんなときもわたしは正直な父を大好きでした。

ところで、お葉さんとわたしには、後日談があるのです。今から七、八年になりますか、ある人を通じてお葉さんから言伝てがあり、

「ちこちゃん(わたしのこと)の参院の母親の中で、あたしが一番あなたと長くいたのよ、母親の役目を果たしたのよ。」

ということでした。

そのころ、お葉さんは富士市の正木病院の副院長婦人として彼女が望んだような幸せな家庭生活を送っていたわけですが、お呼びのかかったわたしは飛んで行って、実に四十数年ぶりの対面というのを果たしてきました。

お葉さんは、年をとっても相変わらず色白の美しい人で、少しふっくらとして昔よりもっと優しい上品な感じになっていました。

わたしは、父の愛した女の一人が、こんなにずっとあとになっても、父やその子をなつかしむ気持でいてくれることを非常に嬉しく思い、また父のおかげで味わうことのできたたくさんの母との奇妙な少年時代を振り返って、改めてそれを幸せなことだったと思える自分に、ひどく満足したのでした。

「夢二を変えた女 笠井彦乃」(坂原富美代著)より

竹久不二彦・都子夫妻が眠るイグナチオ教会(東京都千代田区麹町6-5-1)