また行っちゃった。 ブラオイラ。

ブラオイラ。

・・・・なぜ?

2015年3月14日の北陸新幹線金沢開業以降、

このシリーズを開始して今回ではや79回。

1年後の2016年3月14日までにできれば100回を目指したい・・・ちょっち無理か

ということで、今回は小松の山間部の村落。

なぜこんなとこへ?

(まぁまぁそれは次回判明 )

)

まずは古墳からスタート。

古墳というのは案外どこにでもありますなぁ・・・

本日午前中はどうやらくもりです。

少し進んで

はい出た!

県民ならそれなりに知っているハニベ岩窟院です。

さて進みましょう。

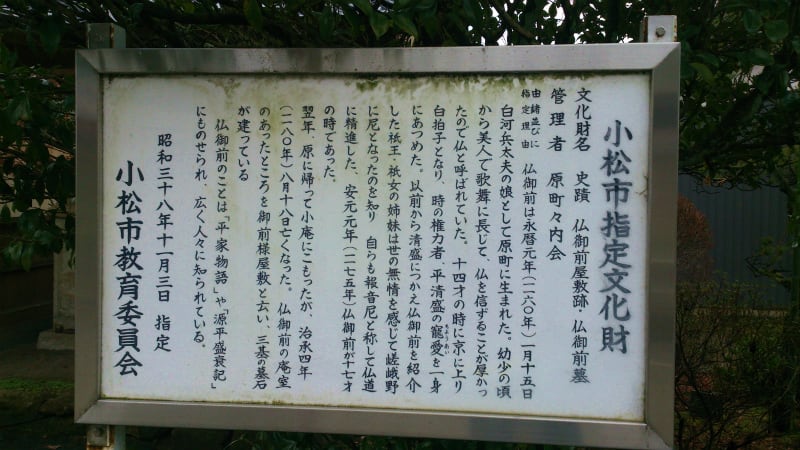

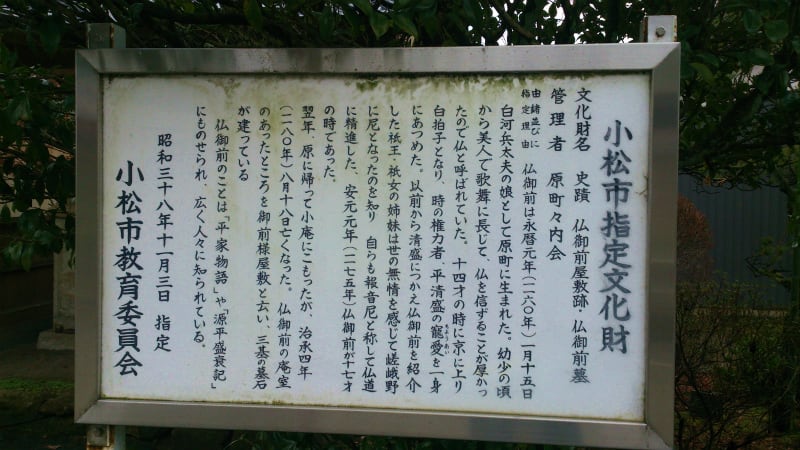

原町です。

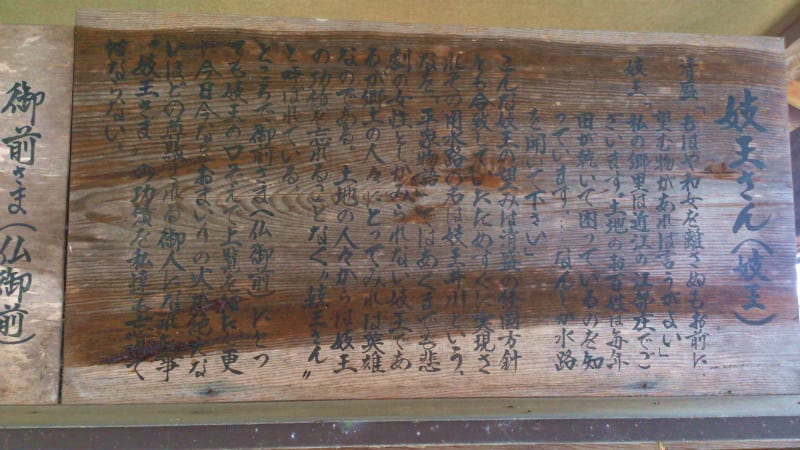

仏御前の里とあります。

仏御前って・・・?

(ウィキより)

永暦元年1月15日(1160年2月23日)、加賀国原村(現:小松市原町)に生まれる。父の白河兵太夫は、原村の五重塔の、京より派遣された塔守である。なお、この五重塔は、花山法皇が那谷寺に参詣した折、原村に感動し建立したものである。現在は五重塔址のみが残っている。幼少期から仏教を信心したことから「仏御前」と呼ばれる。

承安4年(1174年)に京都に上京し、叔父の白河兵内のもとで白拍子となる。その後、京都で名を挙げ、当時の権力者であった平清盛の屋敷に詰め寄る。その当時は白拍子の妓王が清盛の寵愛を集めていたので追い払われるが、妓王の誘いにより、清盛の前で「君を初めて見る折は 千代も経ぬべし姫小松 御前の池なる亀岡に 鶴こそ群れ居て遊ぶめれ」と即興で今様を詠み、それを歌って舞を見せ一気に寵愛を集めた。この物語は『平家物語』(第一巻 6「祇王」)に登場する。

安元3年/治承元年(1177年)に清盛の元を離れ出家し、自らを報音尼と称して嵯峨野にある往生院(祇王寺)に入寺する。往生院には仏御前の登場により清盛から離れた妓王とその母・妹がおり、同じく仏門に励んだ。その時点で彼女は清盛の子を身ごもっており、尼寺での出産を憚り故郷の加賀国へ向かう。その途中、白山麓木滑(きなめり)の里において清盛の子を産むが、死産。治承2年(1178年)には帰郷し、治承4年8月18日(1180年9月14日)に死去した。その最期については、彼女に魅入られた男の妻たちの嫉妬による殺害説や自殺説など諸説ある。墓所は小松市原町にある

とさらっとコピペして載せたが、興味あることも書いてある、

清盛の寵愛を受ける・・・

清盛の子を身ごもる・・・

白山麓の木滑で子を産むが死産・・・

知らなんだぁ~、木滑なんて前に行ってるやん→紅葉落葉編

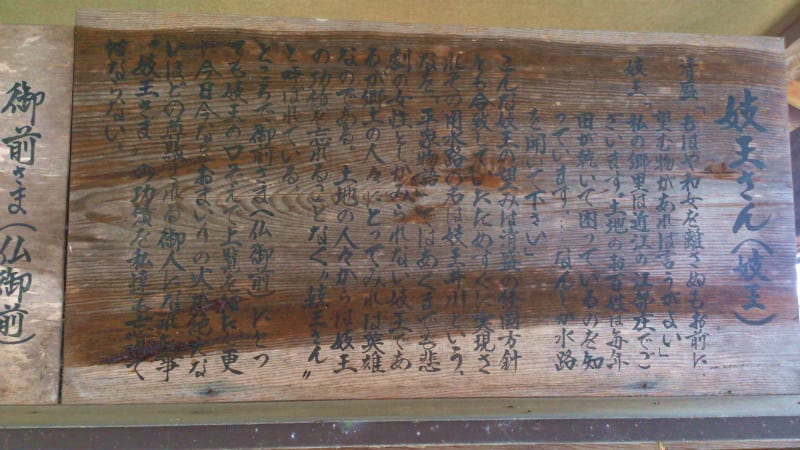

ここはお墓か

へぇ~

ふむふむ

少し進むと

ここはなんだろか?

どうやら安産関係みたいです、県内の妊婦さん達どうぞ~!!

さらに進むと

おっ!

昨日も見たぞ「御大典」

登ってみようかと思ったが・・・

やめました。

さらに車を進めると

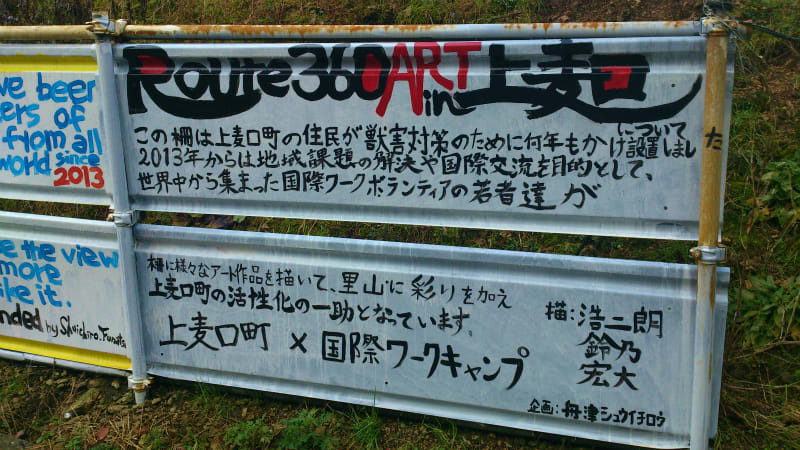

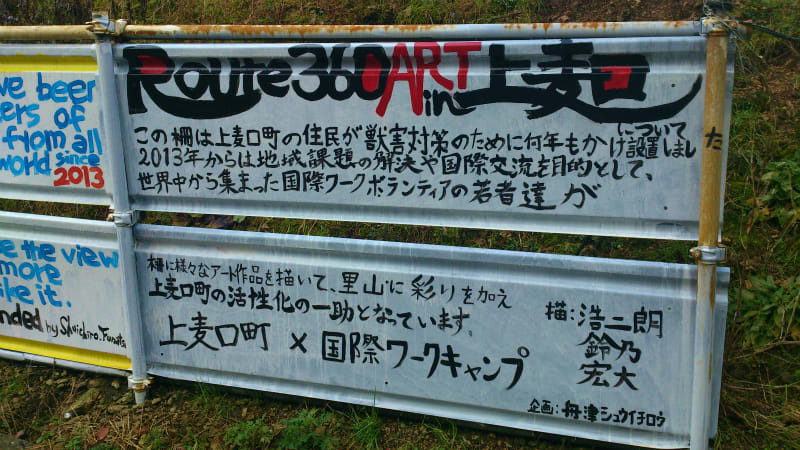

なんじゃこりゃ~!!!

カラフルな柵が・・・

何百メートルと続いていて・・・

こんな山奥になんなんだろう

でも、

これ作ったの日本人っぽくないなぁ?

・・・・・・・・・・・・

一番端を見て、

ようやく理解

すごいと思います

もう少し進むと、嵐町・・・・。

山から流れる川の水が豊富な町のようです。

村を抜けると山道が続きます。

ということで帰りました。

【ヒゲ親父】

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

ブラオイラ。

ブラオイラ。・・・・なぜ?

2015年3月14日の北陸新幹線金沢開業以降、

このシリーズを開始して今回ではや79回。

1年後の2016年3月14日までにできれば100回を目指したい・・・ちょっち無理か

ということで、今回は小松の山間部の村落。

なぜこんなとこへ?

(まぁまぁそれは次回判明

)

)まずは古墳からスタート。

古墳というのは案外どこにでもありますなぁ・・・

本日午前中はどうやらくもりです。

少し進んで

はい出た!

県民ならそれなりに知っているハニベ岩窟院です。

さて進みましょう。

原町です。

仏御前の里とあります。

仏御前って・・・?

(ウィキより)

永暦元年1月15日(1160年2月23日)、加賀国原村(現:小松市原町)に生まれる。父の白河兵太夫は、原村の五重塔の、京より派遣された塔守である。なお、この五重塔は、花山法皇が那谷寺に参詣した折、原村に感動し建立したものである。現在は五重塔址のみが残っている。幼少期から仏教を信心したことから「仏御前」と呼ばれる。

承安4年(1174年)に京都に上京し、叔父の白河兵内のもとで白拍子となる。その後、京都で名を挙げ、当時の権力者であった平清盛の屋敷に詰め寄る。その当時は白拍子の妓王が清盛の寵愛を集めていたので追い払われるが、妓王の誘いにより、清盛の前で「君を初めて見る折は 千代も経ぬべし姫小松 御前の池なる亀岡に 鶴こそ群れ居て遊ぶめれ」と即興で今様を詠み、それを歌って舞を見せ一気に寵愛を集めた。この物語は『平家物語』(第一巻 6「祇王」)に登場する。

安元3年/治承元年(1177年)に清盛の元を離れ出家し、自らを報音尼と称して嵯峨野にある往生院(祇王寺)に入寺する。往生院には仏御前の登場により清盛から離れた妓王とその母・妹がおり、同じく仏門に励んだ。その時点で彼女は清盛の子を身ごもっており、尼寺での出産を憚り故郷の加賀国へ向かう。その途中、白山麓木滑(きなめり)の里において清盛の子を産むが、死産。治承2年(1178年)には帰郷し、治承4年8月18日(1180年9月14日)に死去した。その最期については、彼女に魅入られた男の妻たちの嫉妬による殺害説や自殺説など諸説ある。墓所は小松市原町にある

とさらっとコピペして載せたが、興味あることも書いてある、

清盛の寵愛を受ける・・・

清盛の子を身ごもる・・・

白山麓の木滑で子を産むが死産・・・

知らなんだぁ~、木滑なんて前に行ってるやん→紅葉落葉編

ここはお墓か

へぇ~

ふむふむ

少し進むと

ここはなんだろか?

どうやら安産関係みたいです、県内の妊婦さん達どうぞ~!!

さらに進むと

おっ!

昨日も見たぞ「御大典」

登ってみようかと思ったが・・・

やめました。

さらに車を進めると

なんじゃこりゃ~!!!

カラフルな柵が・・・

何百メートルと続いていて・・・

こんな山奥になんなんだろう

でも、

これ作ったの日本人っぽくないなぁ?

・・・・・・・・・・・・

一番端を見て、

ようやく理解

すごいと思います

もう少し進むと、嵐町・・・・。

山から流れる川の水が豊富な町のようです。

村を抜けると山道が続きます。

ということで帰りました。

【ヒゲ親父】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます