8月29日にブルーベリーを摘んできた。2011年に近くにブルーべりー農園ができてから毎年摘み取ってきてはジャムにしている。ブルーベリーのジャムは簡単きわまりないのだが、出来上がりにいつも不満が残っていた。

ジャムは毎朝食べる。かみさんが焼いた食パンをトーストしたものに塗って食べるだけに多くの種類を作っている。ほかのジャムはうまく作れるのだが、ブルーベリージャムだけは慎重になり過ぎてつい煮詰めすぎてしまう。トーストに塗るためにはしっとりとろりと仕上げたいのだが、どうしてもかたくコロコロとした状態になってしまう。

そこでことしは新しい作り方で臨んだ。7月にNHKの「あさイチ」を見ていたらブルべりージャムを有名なシェフが実演していた、これまでの私の作りかたとはだいぶ違っていた。その作り方はこうだ。

1、ブルーベリーを摘んだまま使うのではなく、いったん冷凍して使う。

2、冷凍したブルーベリーを鍋に入れ、レモン汁と砂糖を加え、冷蔵庫に半日置いて解凍する。

3、それを強火にかけて10分ほどでできあがり。

ジャムづくりが好きでなにかとレシピに目を通しているが、ブルーベリージャムにはいったん冷凍してものを使うということをここではじめて知った。それを強火にかけて一気に煮詰めるというのだが、はたして焦げ付かないものかと心配するほどだった。

毎年出来上がりに不満があっただけに、ことしはこの作り方でやってみることにした。

ということで、きょう8月31日はジャムづくり。

材料は、摘み取って来たばかりのブルーべリー1キロ。グラニュー糖300グラム。レモン1個。

下の写真は、ブルーベリーを冷凍し、それを鍋に入れ砂糖とレモン汁を加えて半日置いたもの。水分がたっぷりと浸み出てきているのがよくわかる。ブルーベリーはもともと甘い。わたしの好みからいえば砂糖は少量でいいのだが保存のことも考えなければいけない。それでも少なくしている。

強火にすると一気に吹きあがってくる。これだけの水分があるから焦げ付かないとはわかっていても、木べらで丹念にかきまわす。たしかに10分もたつと水分が飛んで、とろみが出てきた。いつも煮詰めすぎるきらいがあるから、こんかいはすこしゆるめかなと思うところで火を止めた。

結果は上々だ。とろりとした状態に仕上がった。オレはいままでなにをやって来たんだろうと思わせるほどの出来になった。それに火にかけて10分でできてしまうのだから驚きだった。凡人には思いつかない作り方に感心するばかりだ。

これで完成。1キロのブルーベリーから、250mlの瓶3本のジャムができた。

![]() このブルーべリー農園は「イイダ・ベリーズファーム」。今年の摘み取りは9月上旬まで。場所は、柏市の「あけぼの山公園」の隣りだ。電話:04-7131-7302 場所:千葉県柏市布施下256。

このブルーべリー農園は「イイダ・ベリーズファーム」。今年の摘み取りは9月上旬まで。場所は、柏市の「あけぼの山公園」の隣りだ。電話:04-7131-7302 場所:千葉県柏市布施下256。

ジャム用は1キロで1000円。これにプラス入園料が500円かかる。込みで1キロ1500円になる。1キロから250mlの瓶3本のジャムができる。

ブルーベリージャムづくりは毎年ブログにのせている。

こちらは昨年のブルーベリージャムづくり

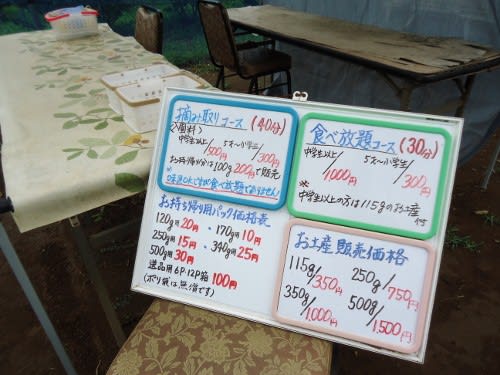

ことしの料金一覧である。

この農園の向こうは柏市の「あけぼの山公園」。風車が見える。

私は毎年1キロ摘み取る。少ないかなと思いながらも、保存している季節ごとのジャムが多くあるから、この程度でちょうどいい。赤い未熟果をわざわざ摘んで入れている。

2014年の読書

2014年8月の読書

・風待ちのひと(伊吹有喜著・ポプラ社)

・四十九日のレシピ(伊吹有喜著・ポプラ社)

・ミッドナイト・バス(伊吹有喜著・文藝春秋)

・吉野葛、春琴抄(谷崎潤一郎著・筑摩書房)

2014年7月の読書

・笛吹川(深沢七郎著・深沢七郎集第3巻・筑摩書房)

・破門(黒川博行著・KADOKAWA)

・師父の遺言(松井今朝子著・NHK出版)

2014年6月の読書

・渡良瀬(佐伯一麦著・岩波書店)

・俳魁 (三田完著 ・KADOKAWA)

・想像ラジオ(いとうせいこう著・河出書房新社)

2014年5月の読書

・ちょっとピンぼけ(ロバート・キャパ著・川添浩史・井上清壱訳・ダヴィッド社)

・スーツケースの中の少年( レナ・コバブール/ アニタ・フリース著・土屋京子訳・講談社文庫)

2014年4月の読書

・謎の独立国家ソマリランド(高野秀行著・ 本の雑誌社)

・茶事遍路(陳舜臣著・朝日新聞社)

2014年3月の読書

・信長と消えた家臣たち(谷口 克広著・中公新書)

・蛇行する月(桜木紫乃著・双葉社)

・昭和史 1926-1945(半藤一利著・平凡社ライブラリー)

2014年2月の読書

・地図と領土(ミシェル・ウエルベック著・筑摩書房)

・日本仏教史 裏のウラ(島田裕巳著・佼成出版社)

・王になろうとした男(伊東潤著・文藝春秋)

・恋歌(朝井まかて著・講談社)

・HHhH プラハ、1942年( ローラン・ビネ著・東京創元社)

・ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪(今野晴貴著・文春新書)

2014年1月の読書

・脊梁山脈(乙川優三郎著 ・新潮社)

・日輪の賦(澤田瞳子著・ 幻冬舎)

・マスカレード・ホテル(東野圭吾著・集英社)