クリスマスが終わったら、新年を迎える準備がある。昨日はカーテンを洗い、タンスや本棚を片づけるなどして、一日中体を動かしていた。

だから、今日は一日くらい遊んでもいいかな~と思い、日本橋三越まで出かけてきた。

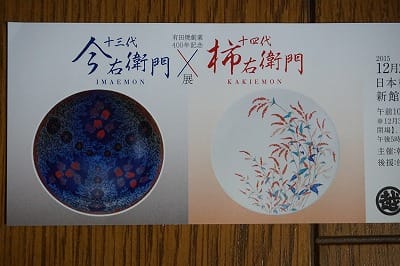

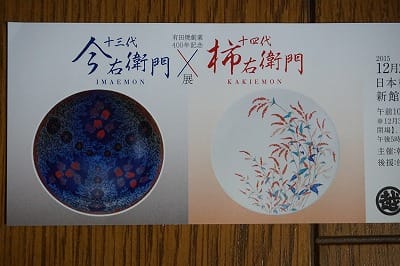

お目当てはこのイベントである。

今年は有田焼創業400年という節目に当たるらしい。大好きな柿右衛門が見られるというのでチェックしていたのだが、恥ずかしながら今泉今右衛門という窯家は知らなかった。はてさて、どんな磁器を見せてくれるのやら。

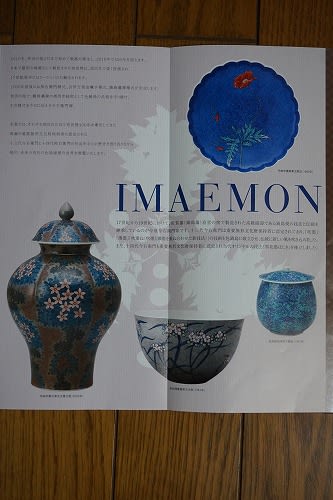

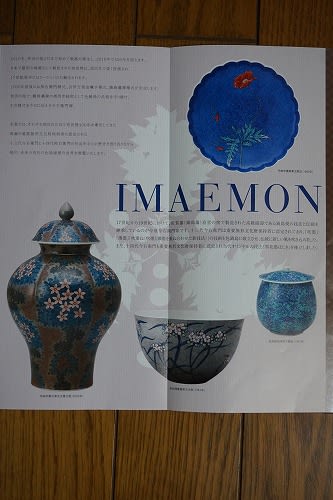

順路は、今右衛門が先だった。青が目に飛び込んでくる、という印象である。よくいえば落ち着いた雰囲気で、植物を描いた作品の数々に生命力が宿っている。悪くいえば地味。でも嫌いではないと感じた。

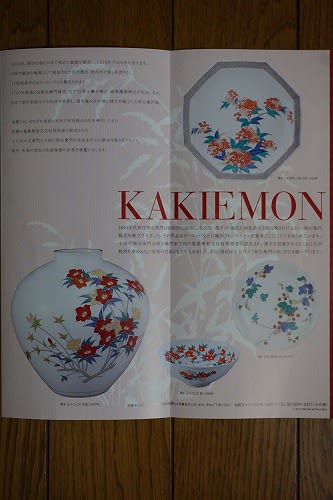

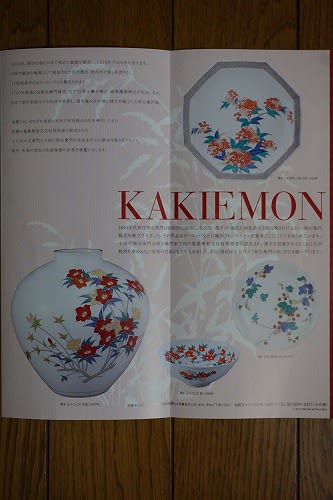

次は、いよいよ柿右衛門の登場である。

こちらは赤が主体のせいか、会場がやけに明るく見える。柿右衛門を襲名する前の作品と、襲名後の作品を比較すると、やはり後のほうがいい。一本一本の線が細く、細部まで神経をつかっているような仕上がりに、窯家の美意識がこめられているようだ。

展示のサブタイトルとして、「赤と青の競演」というフレーズが浮かんできた。

特によかったのが映像である。出口手前に、十三代今泉今右衛門と十四代酒井田柿右衛門の仕事ぶりやインタビューなどを放映している一角があり、「この人がこの素敵な作品を作ったのね」と興味深く鑑賞した。どちらも、重要無形文化財、つまり人間国宝の認定を受けているそうだ。

今右衛門の吹付技術の映像は、かなり貴重なのではないだろうか。作品への工夫や情熱も、わかりやすく語っており、真面目な人柄が見てとれた。対する柿右衛門は、若かりし頃は結構なイケメン。だが、ボソボソしゃべる癖があり、半分も聞き取れなかったのが残念だ。

柿右衛門の特徴について、ナレーターの解説は大変ためになった。

「柿右衛門には3つの特徴があります。まずは『赤絵』。この色を守るため、絵具の調合は窯家にしかできません。次に『濁手』。赤が映える乳白色が背景になっています。それから『余白』。必ず絵柄のない部分を残すようにしています」

なるほど!

作品を理解していく上で、理論の裏付けは必須である。これからは、また違った角度から、柿右衛門の作品を見られそうだ。

十四代柿右衛門は、過去の窯家が生みだした赤絵を「酔うような赤」と評したそうだ。燃えるような、ではない表現が心に残った。

出口には、お約束のようにショップがある。思った通り、柿右衛門の磁器も売られていたが……。

「高ッ」

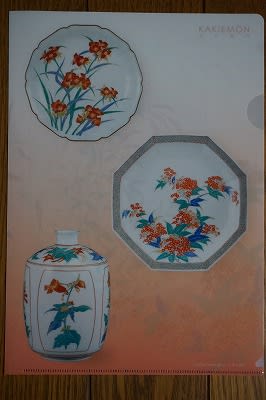

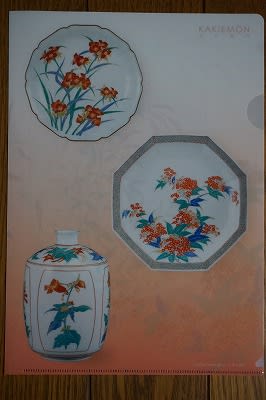

とても手の出る価格ではなかった。湯呑は3万円台、皿もペーパーウェイトも「ゼロが一つ多いんじゃないの?」というお値段である。結局、私が買ったのは、無難なクリアフォルダであった。

下の階には、もっと値の張る柿右衛門が売られていた。300万円台の壺や、200万円台の花器、一番安い皿でも56万円である。唖然としながらフロアを回ると、今度はマイセンが並んでいた。

こちらはさらに高級品だ。壺が800万円台、置物が1300万円台……。

作品と価格の素晴らしさに、頭がクラクラしてきた。

家が買えちゃうかもね~。

庶民は、明日からまた大掃除に励みます!

↑

クリックしてくださるとウレシイです♪

※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!

「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)

「うつろひ~笹木砂希~」(日記)

だから、今日は一日くらい遊んでもいいかな~と思い、日本橋三越まで出かけてきた。

お目当てはこのイベントである。

今年は有田焼創業400年という節目に当たるらしい。大好きな柿右衛門が見られるというのでチェックしていたのだが、恥ずかしながら今泉今右衛門という窯家は知らなかった。はてさて、どんな磁器を見せてくれるのやら。

順路は、今右衛門が先だった。青が目に飛び込んでくる、という印象である。よくいえば落ち着いた雰囲気で、植物を描いた作品の数々に生命力が宿っている。悪くいえば地味。でも嫌いではないと感じた。

次は、いよいよ柿右衛門の登場である。

こちらは赤が主体のせいか、会場がやけに明るく見える。柿右衛門を襲名する前の作品と、襲名後の作品を比較すると、やはり後のほうがいい。一本一本の線が細く、細部まで神経をつかっているような仕上がりに、窯家の美意識がこめられているようだ。

展示のサブタイトルとして、「赤と青の競演」というフレーズが浮かんできた。

特によかったのが映像である。出口手前に、十三代今泉今右衛門と十四代酒井田柿右衛門の仕事ぶりやインタビューなどを放映している一角があり、「この人がこの素敵な作品を作ったのね」と興味深く鑑賞した。どちらも、重要無形文化財、つまり人間国宝の認定を受けているそうだ。

今右衛門の吹付技術の映像は、かなり貴重なのではないだろうか。作品への工夫や情熱も、わかりやすく語っており、真面目な人柄が見てとれた。対する柿右衛門は、若かりし頃は結構なイケメン。だが、ボソボソしゃべる癖があり、半分も聞き取れなかったのが残念だ。

柿右衛門の特徴について、ナレーターの解説は大変ためになった。

「柿右衛門には3つの特徴があります。まずは『赤絵』。この色を守るため、絵具の調合は窯家にしかできません。次に『濁手』。赤が映える乳白色が背景になっています。それから『余白』。必ず絵柄のない部分を残すようにしています」

なるほど!

作品を理解していく上で、理論の裏付けは必須である。これからは、また違った角度から、柿右衛門の作品を見られそうだ。

十四代柿右衛門は、過去の窯家が生みだした赤絵を「酔うような赤」と評したそうだ。燃えるような、ではない表現が心に残った。

出口には、お約束のようにショップがある。思った通り、柿右衛門の磁器も売られていたが……。

「高ッ」

とても手の出る価格ではなかった。湯呑は3万円台、皿もペーパーウェイトも「ゼロが一つ多いんじゃないの?」というお値段である。結局、私が買ったのは、無難なクリアフォルダであった。

下の階には、もっと値の張る柿右衛門が売られていた。300万円台の壺や、200万円台の花器、一番安い皿でも56万円である。唖然としながらフロアを回ると、今度はマイセンが並んでいた。

こちらはさらに高級品だ。壺が800万円台、置物が1300万円台……。

作品と価格の素晴らしさに、頭がクラクラしてきた。

家が買えちゃうかもね~。

庶民は、明日からまた大掃除に励みます!

↑

クリックしてくださるとウレシイです♪

※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!

「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)

「うつろひ~笹木砂希~」(日記)