本日は若井先生の本年度最後の講義で『建礼門院』について学びました。

以下の項目①から⑨を前後しながら説明・講義をしていただきました。

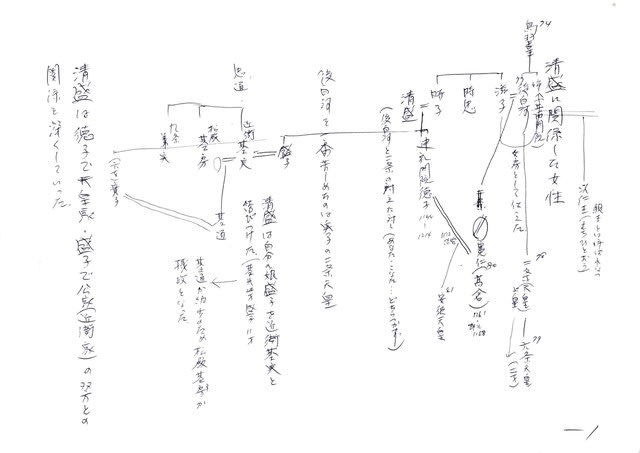

①建礼門院とは:平徳子、平に清盛の三女、高倉天皇中宮、安徳天皇の母

②建春門院・平滋子:徳子のおば、後白河院の寵愛を受け第七皇子(憲仁)出産

③後白河院と二条天皇の対立:滋子の兄平時忠らによる憲仁立太子擁立陰謀発覚

後白河院の政治介入停止、その後二条天皇死去により後白河院の政治活動再開

2歳の六条天皇即位の際叔父である憲仁親王が立太子となる(のちの高倉天皇)

滋子は皇太后、さらには建春門院の院号を宣下される

④平盛子の役割 平家と摂関家:

清盛の4女盛子は9歳で22歳の藤原(近衛)基実に嫁ぐ、義理の子基通が幼少

7歳である事を理由に11歳であった盛子が実質的に摂関家の家長となり

「白河殿」と称された

⑤徳子の入内:清盛の娘、徳子が高倉天皇元服ののち、入内さらには中宮に立后

⑥滋子の死去と鹿ケ谷の変:1176(安元7年)平滋子35歳で死去

翌年後白河と平清盛の対立表面化(後白河の妻滋子が亡くなったことにより

滋子の姉妹時子の夫であった清盛はしがらみが無くなり対立表面化)

⑦言仁親王の誕生と治承三年の政変:1178徳子皇太子出産、その子は立太子となり

のちに、安徳天皇となった。1179(治承3年)白河殿盛子が24歳で死去、

莫大な遺領は後白河院の管理下へ、同年清盛はクーデターを断行後白河法皇を

鳥羽に幽閉、翌年高倉天皇は3歳の安徳天皇に譲位、高倉天皇は看板だけ、

実権は平清盛が握ることとなった。

⑧内乱の開始:1180以仁王(もちひとおう)令旨発令、頼朝挙兵、福原遷都中止

1181高倉上皇と平清盛死去、1183木曽義仲の入京と平家都落ち、1184一の谷

の戦い 1184屋島・壇ノ浦の戦い 平家は滅亡

⑨建礼門院のその後:女院は出家、更には大原御行により寂光院にて余生を・・

政略結婚で中宮・天皇の母となり苦労に苦労を重ねて余生を送った

建礼門院徳子ゆかりの寂光院

?若井先生の思い入れ?

平家には男性の生きざまもあるが女性もその奔流に流された。

しかし、女性の果たした役割は大きかったのではないか。

個人的には、盛子はあわれと思う。

若井先生ありがとうございました。学習成果発表会のご指導もお願いいたします

午後からは地域交流会が開かれ、各地域に分かれてOBの方々が、同窓会への加入・

ボランティア活動への参加などについて説明・勧誘が行われました。