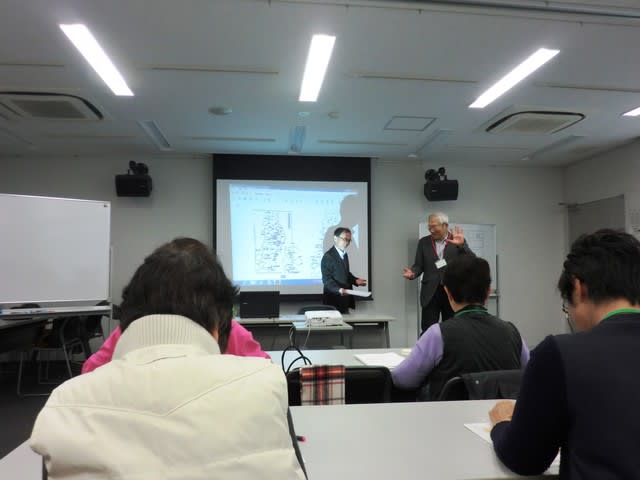

午前中は若井敏明先生の『藤原清衡』の講義でした。

内容は藤原三代(清衡・基衡・秀衡)についてです。

①平安時代後期の東北地方

②前九年の役

③後三年の役

④奥州藤原氏とその仏教文化

⑤中尊寺供養願文

⑥奥州藤原氏の実力

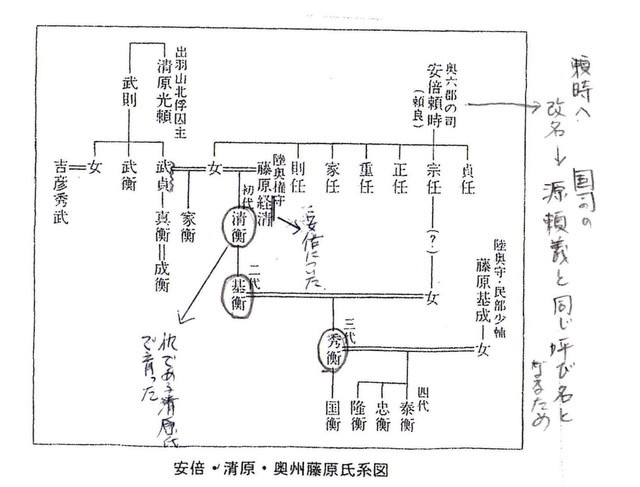

について、パワーポイントの写真や地図、系図などで説明してくださいました。

①平安時代後期の東北地方

現地豪族(俘因の長)の実効支配・奥州安倍 対 出羽の清原・国司との関係

②前九年の役 事実上は清原と安倍の戦い、

源氏と清原氏は同盟清原軍が実権を握っていた

陸奥守源頼義はあまり活躍せず失意のうちに朝廷へ戻る

厨川橋の陥落により清原氏が台頭してきた

③後三年の役

実態は清原家の内紛、陸奥守源義家は清衡側についた。

義家は内紛(プライベートに介入した)とみなされ朝廷から召喚された

最終的に得をしたのが清衡であり、藤原氏を名乗ることとなった。

④奥州藤原氏と仏教文化

『吾妻鏡』清衡已下三代造立の堂舎の事、源忠已講・心蓮大法師等これを注し献る

『寺塔已下注文』

一、関山中尊寺の事;寺塔四十余宇、禅坊三百余なり。清衡在世三十三年の間

我が朝廷歴・園城・東大・興福等の寺より、震旦(中国)天台山に至る

まで、毎寺千僧を供養す。

一、毛越寺の事;堂塔四十余宇、禅坊五百余宇なり、基衡これを建立す。

藤原氏は平和を金で買っていたが、源頼朝には通じなかった

⑤中尊寺供養願文

鐘の音が聞こえるところはみな平等、これからは争いを二度としてはいけない

(実は都から攻めてこられないようにするというのが本音)

中尊寺は朝廷のために建立した寺であることを強調した。

平泉中尊寺 拝観のしおりより

⑥奥州藤原氏の実力

『十訓抄』(二代目基衡の話)基衡は、果敢剛腹な人物として描かれている

『吾妻鏡』 奥州平泉の藤原氏に匿われている源義経をめぐる京・平泉・鎌倉間の

駆け引きと、奥州合戦が焦点となる。

秀衡亡き後、奥州藤原氏の家督を継いだ泰衡は、文治5年(1189)閏4月

鎌倉からの圧力に耐えかね、とうとう義経を自害に追い込む。

それでも頼朝は泰衡を許さず、泰衡追討の宣旨を待たずに自ら大軍を率いて

奥州に向かい進発する

午後からは、地域交流会として各地域のOB会の紹介、さらに教務部準備のDVD

『悲運の后と清少納言』を鑑賞しました。清少納言は二週間前の講義テーマであり

おさらいと補完になりました。