録画・「異人たちとの夏」1988年・大林宣彦監督

何十年ぶりかの再見でしたが、goodな作品として印象に残っていたのが不思議なぐらいずっとダメ出しで観終わる。まず、母親役の秋吉久美子があまりにも色っぽく過剰演技しすぎているのが鼻に付いてしまった。たぶん大林監督の意向だろう・・・ラストは勿論興醒めで、名取裕子扮する女性も納得いかなかった。

良いイメージで残っているのは、私が育児中で息子達が成長したらこんな風に思い出してくれたらいいのにという憧れがあったのかなぁ~。

録画・「櫂」1985年・五社英雄監督

女主人公の喜和は、夫に忍従していた内気で寡黙な女性だったのだが、にわかに頑固で強い意志の女に変貌していくのが奥深い。渡世人の夫の岩伍を亡き緒形拳が若い肉体で演じているのを観て、この俳優さんは悪役も善人の役もすべてやってのけたんだぁと今更ながら感動してしまう。演技が光りすぎて岩伍が女衒を営んでやくざまがいな生活をしている姿が、私にはどうしても好きになれない。原作者である宮尾登美子は、もっと喜和の心理を細かに描いているではなかろうか。未読なので検証したいと図書館へ早速予約。小説は、岩伍が他所で生ませた娘の綾子の視点から「春燈」「朱夏」「仁淀川」へと続いていく。

録画・「市川崑物語」2006年・岩井俊二監督

監督が好きな岩井俊二だったので迷わずに録画。さすが、岩井俊二!セリフがまったくないユニークな手法にまんまと引き込まれてしまった。過去の回想場面を字幕テロップと写真、アーカイブ映像のみで構成してあるのが斬新だった。市川監督へインタビューしたはずなのに、ナレーターも使わずに監督の「思い出語り」も全て字幕で語るという徹底振りが功を奏している。そういうと退屈なようだが、字幕の言葉が背広姿でなく、携帯メールの文体のようにラフな言葉で語られているのがとても自然体で身近に感じられた。見て、思わず吹き出した字幕もある。一番の収穫は、伴侶であり脚本家の和田夏十(なっと)という存在を初めて知ったこと。幼い頃から女性に囲まれて育った市川崑監督と、バリバリのキャリア・ウーマン的なキャラクターで理論家だったという和田夏十さんとのコンビで生み出された映画を観ていないのは実に残念に思える。50年代~60年代前半の日本映画界を文字通り牽引してきたという・・・。彼女は乳がんで亡くなりコンビは解消したが、その後も市川崑はTV界にも名前を売ってきた。これからもまだ映画を撮り続けると現在進行形で終ったのもまたgood!時代物が苦手で市川崑の作品は「おとうと」しか観ていなかったが、彼の作品をみてみようという気になった。

セリフがまったくないそうですが、音はあるんですよね?

「市川崑物語」、気になってきました。

やはり「黒い十人の女」は、和田夏十さんとのコンビで作られていますね。私も機会あれば観たいと思います。

ご無沙汰しています。足の故障で山歩きもままなりません。都合で早起きをするようになったのでウィークデイの深夜のスクリーンもなかなかです。「異人たちとの夏」は録画してBDにあります。あの時間帯の作品では「人間の条件1~6部」を録画して、日曜日に通して見ました。長年の懸案1つ(50年間私が高校生の時に公開されました)でした。10時間近く見ていたら×さんがまだ見ているのか?といっていました。(Hi)

私も録画しようかどうか迷ったのですが、1巻目を逃してしまい・・・。原作は半分ほどまでは読みましたが、最後まで完読する根気が続きませんでした。だからこそ映画で~と思ったのですが残念です。

「若草の萌える頃」について読ませて頂きました☆

>もったいぶった割にはちっともピンと来ない映画でした。

>ジタ伯母さんとアニタの結びつきが強かった割には何も描かれていないし、ドクターがどうして夜の街に娘を置いて連れて戻らなかったのかも不可解でした。

>結局一晩の女の子のアバンチュールに他ならない。

私はこの時間枠の、今までのロジェ・バディムのと違って、

この監督は作りが上手だと思いました。出来が良いので、保存します。

内容は確かにどうこう思いましたけど、いかにも「映画」を見た感じがして、良かったのです。

「映画」とは事実あった事を再現するモノではありませんので・・・。

それを見たいのなら、ドキュメントだけ見れば良いと思います。

事実ではない事や妄想や現実には起こり得ない事を、

映画としてどう訴えかけてくるのか?それが大事だと思いました。

*******************

この記事では「櫂」だけ4月に見ました。

>にわかに頑固で強い意志の女に変貌していくのが奥深い。

>この俳優さんは悪役も善人の役もすべてやってのけたんだぁと今更ながら感動してしまう。

>原作者である宮尾登美子は、もっと喜和の心理を細かに描いているではなかろうか。未読なので検証したいと図書館へ早速予約。

>小説は、岩伍が他所で生ませた娘の綾子の視点から「春燈」「朱夏」「仁淀川」へと続いていく。

高橋かおり、今のまんまでしたね!

綾子の視点から書いてるなら、原作はテイストが違うのかもしれませんね~。

私はこの映画は、五社映画の総集編的なオールスターで、名取裕子さえ脇役で、

でも内容的には、長い経過の話で、十朱の役柄の意地というか、

いまひとつ理解できなくて・・・何というか辛い映画でした。

でも、こういう映画、高知の任侠モノ、誰も今は作れないから(作っても迫力が違う)

本当に監督、惜しいと思いました。(好きな監督なのです)

緒形さんは本当に演じ切った方でしたね~。

「映画の時間枠」が、監督別かどうかは分かりませんが、

たまたま、かもしれませんが、このごろ続いていたのでそう思ってしまいました。

あの映画の内容は、私も良いとは思えませんし、

眉をひそめる表現も、多くあると思いました。

でも、あの映画の場合は、その点よりも「作り」の方に魅力を感じました。

引っ掛かる部分は、人により、映画により、それぞれ違いますね~!

これからも映画のお話、宜しくお願いいたしま~す☆

これからも映画のお話、宜しくお願いいたしま~す☆

そうですね。

でもそれって結構難しいんですよねぇ~

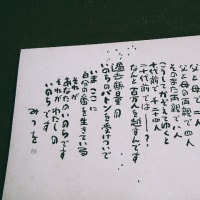

”みんなちがって、みんないい”と詩に書いている金子みすずだって、

誰も違っていて いいんだよ、互いの違いを 認め合おう―、

なんて、それぞれの「違い」を単純に受けとめようと云っているんじゃないですものね(間違って解釈されていますが)。

お互い、何が出来て、何が出来ないかの「違い」を考慮した上で、自分ができない部分をお互いが補えるから大切なのだということなのだそうです。

私には、「そうありたい・・・」という彼女の熱望にも聞えます。

12年ぶりでした。

私は初見時も、今回も、良かったです。

良いと思ったところなどは、ちょっとずつ違うのですが・・・全体的には、どちらも良かったです♪

>まず、母親役の秋吉久美子があまりにも色っぽく過剰演技しすぎているのが鼻に付いてしまった。

これは何というか、12歳の男の子が、自分のお母さんがキレイなのが自慢で、

その子の目に映ったままのお母さんだったように思えました。

>良いイメージで残っているのは、私が育児中で息子達が成長したらこんな風に思い出してくれたらいいのにという憧れがあったのかなぁ~。

私も育児中でした。(小学生)やはり子を持って知る感情で見た部分も多かったです。

・・・またいつか機会があって再見なさって、初見時のように良いイメージを感じられると良いですね~☆

どうもすみませんでした・・・。

そしてまた同じように感動されて良かったこと。

映画も季節感を考えて鑑賞するのは必須条件だと思っています。

miriさんがコメントを下さったおかげで、一年前の自分が書いたコメントを振り返れたのも嬉しいでした。

さて「異人たちとの夏」ですが、

12歳の男の子が、自分のお母さんがキレイなのが自慢で、その子の目に映ったままのお母さんだったように思えました。

そういう見方もあるんですよね。思春期にさしかかろうとするキレイなお母さんを持った男の子にはそうなのかぁ・・・。つい自分と比較するもので、そんな観点には及びませんでした。

秋吉久美子は好きな女優さんなのですが、片岡鶴太郎がダメだったんだとはっきり分かったのです。私には下手な役者さんにしか写らないのですよ・・・。

監督は大林宣彦、原作は山田太一、脚本は市川森一だったら、ああいうお母さん像になるのも無理はないといと改めて思います。

異人たちが効いているとタイトルに引き寄せられて観た映画でした!

主人公の父親役は、監督の大林が片岡の江戸弁を気に入り抜擢したところ、原作者の山田太一が「あんな太ったヤツの寿司は食えない」と反対し、それを聞いた片岡は必死のトレーニングをして減量し撮影に間に合わせたというエピソードも検索していて今知りました。

それを読んだら鶴ちゃんがかわいく感じます。

果たして印象が変わるかな

水瓶の方でコメントをもらい「幸福の~」も読ませてもらいに伺いましたが、宵乃さんとのコメントに圧倒されてコメントしそびれたbambooです。