なんせ 膨大な資料を漁っていて とても大変だがその分怒りはとてつもない

顕信と一緒にされても困るから 顕信役やってるヤツは相馬秀胤の名で

別名 織田信恒と言ってるから、ここに織田信雄と伊勢がウジャウジャと

ついてまわる ここに宋 中華勢がいる あと扶余と言ってる韓国人

浪岡吉左衛門のほうが、顕信の子と混在させられてる

書いてた事が当たってる 織田信雄と田丸

親成はこれで殺されてはいない

天正4年(1576年)11月には、信長の意向を受けた信雄の命により、長野具藤・北畠親成ら北畠一門の主だった者を田丸城に招き寄せ、殺害している

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%B8%E7%9B%B4%E6%98%8C

多田野吉左衛門のほうが、結城(茨城・白河・会津)・千葉(相馬)に混在させられてると思う

結城顕朝だの 相馬顕胤だの 田村顕季だの

相馬の役をしてるのは藩主でなく昔の領主みたいな連中

おかしな事に小高城主の記載がまったくない相馬略史 森鎮雄の本

藩主史を掲げるなら小高城でこうでああで、、自慢気に書いてあるでしょ 普通

ざっと見直しして相馬利胤が小高城から中村城に移ったという記事と、小高城で相馬一族郎党死亡の記事くらい

【小高城主やってただろう人】 相馬親胤(結城親朝) 相馬光胤(黒木正光)

相馬長胤(?) 相馬重胤(福岡重信) 相馬利胤(?)👈利胤から相馬中村城に移動

小高が本体なクセに小高城主〇代目記載がまったくない

そのくせに小高の同慶寺へ歴代藩主と言い墓をいくつも建設

前に書いてる通りにあれはうちの墓より新しい

作り直したなんて誰でも言える簡単な屁理屈

拷問と虐待と窃盗と横領を何百年もやるタカリ

黒木城主で記載ある苗字(相馬市黒木)

①黒木←自称北畠顕家の子で戸籍 小高で中村六郎広重と黒木六郎を混在

②青田←自称昔は親戚だったのよ 黒木城代に名が出てる初代原町市長と住吉

③門馬←黒木城代で名前出してる メトロパチンコ原町経営者と市長関連

➃藤田と黒木の子 黒木中務が黒木城代で名前出ている

黒木+藤田息子が城代 藤田はそもそも石川郡から国見に流れた藤田

藤田は相馬藩主側で国見側の城主側でかつ伊達姓も使ってた

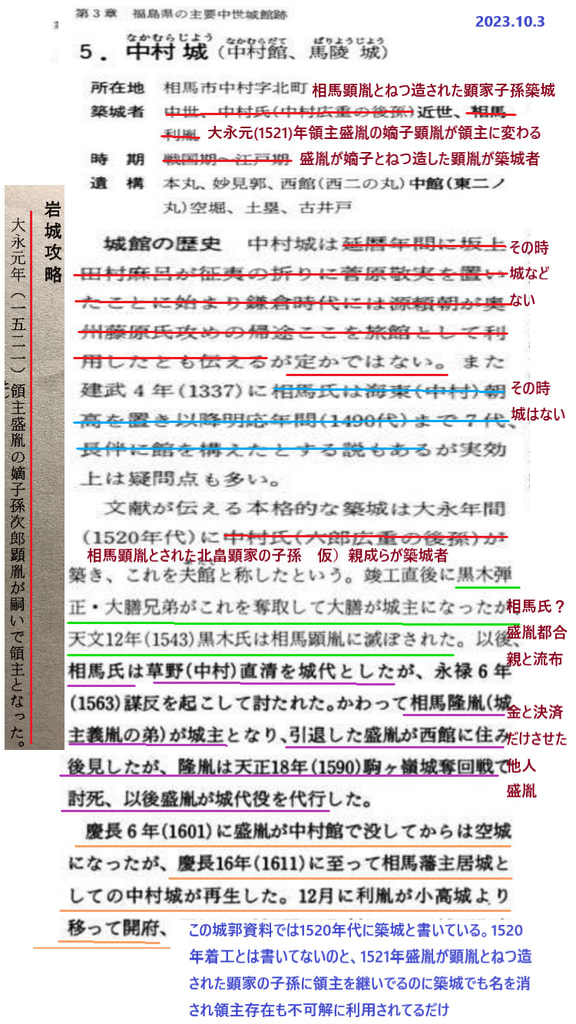

中村・馬陵城 (黒木が中村と混姓)

①築城が1500年代で、それ以前に城はない 相馬藩証言がどれも嘘

相馬利胤が築城者は間違い

②相馬氏(誰?)が草野(中村)直清を城代にしたが謀叛企て討伐される

相馬利胤は小高城にいた岡田義胤の子らしいが建造は小高関係ないでしょ

◎相馬盛胤は本名でなく、梁川と芦名が盛の役になってる計算

◎相馬盛胤ー子に相馬顕胤ーその子に相馬盛胤とP22にあるが捏造

それが顕家の子孫の親ズラして息子と流布してる間、伊達側と芦名側に相当な金と人間が流れてる こんな嘘吐き戸籍捏造あり得ない

梁川城の築城は1500年で顕胤が相馬藩主とねつ造されてた時期に作られてる

梁川城の築城費はうちが出してる計算

同じく相馬市北町の中村・馬陵城の築城も同時期で相馬と伊達(梁川)が混在して築城なら 金と人はこいつらが勝手に使ってた計算

1000トン位のウエイト使って、皆破壊する話

他人がそこに入って 自分戸籍をそこから作ったり経歴かぶるなんてもっての外 中村・馬陵城の築城は1500年代でその時の領主は顕家の子孫であり

名を奪って 相馬顕胤と改ざんし、相馬糞一門として仙台市にまでうちの金を使いこんでたゲス外道

森鎮雄の本に相馬盛胤の時、仙台北目町までの遠征もあったように記載されてる。北目町とは河北新報や郵便局警察署 いわゆる仙台の中心が最初作られたのは北目町のほうだ あそこに相馬盛胤らが遠征してたというなら、相馬盛胤とは蘆名・梁川らであって、顕家の子を自分の息子のように改ざんし、その地位使って伊達政宗と称するヤツが黒木や桑折、亘理や総勢を傘下にし出した時期と重なる。伊達政宗がうちの金と権限も使いこんだ。この伊達政宗とは、本名伊達政宗であっても、米沢に行ってた伊達晴宗の息子だ。仙台住人ならわかるだろうが、伊達家の墓地と称した廟がなぜ北目町の方面にあると思う❓

伊達家墓ー五橋ー北目町だ。距離2.9kmしかない。

森鎮雄の本P28北の目攻略 名取郡にいた北の目氏に亘理元安斎が二男を養子にしようとしたが、北の目は約束に背いた。それで亘理が相馬盛胤に頼んで加勢を依頼、薬師の難所(仙台川・名取川・座流川・三川の落ち合う場所)に陣を張り、対する亘理側が亘理重宗、岩沼城主泉田、角田城主瀬の上等が攻め、養子約束を取り付けた。この時伊達(亘理)重宗は相馬盛胤、相馬義胤に加勢を依頼。永禄6(1563)年という事は、相馬顕胤という存在が1542年にあった時代になぜ名が出ない❓北目町の元となった人名、個人は名取郡にいたという事だ。それが亘理と子供養子戦略をはかり、拒否られて相馬義胤と盛胤に依頼。

戦しかけて取り付けた。ヤクザ抗争と同じ。伊東康夫の水墨画にあるように、1542年以前に領主は盛胤から顕胤に変わっているんだぞ?(顕胤の父が盛胤で顕胤の子が盛胤で、その子が義胤とねつ造されてる)顕胤の息子盛胤は・・・という記事にされていないんだ。

この永禄6(1563)年というのは、21年後であって、顕胤が死んだとか死んだから息子の盛胤が今度領主になったとか、一切の記載がないんだ。

伊達家の墓という太伯区のあの場所に相当陣屋を張って、その近くに北目を置いてたから地名に残ってる。いつから?と言えば、この頃あたりからだ。

この時亘理重宗が北の目に取り付けた養子策が、田村清顕と伊達輝宗死亡でさらに有効にされた・亘理重宗は国分と一緒だ。これらが相馬〇胤と名義共有やってたんだ。

1521-1528年の間に亘理郡主の武石の嫡子武石讃岐が相馬北原に住み着いたP24

亘理郡主は相馬師常の弟武石三郎胤盛の子孫で父が病死したから武石讃岐が相馬領に来て北原にいた、それで顕胤は青田左衛門と水谷伊予を遣わして亘理城を守らせたが、亘理の臣大平主膳と伊達三郎等が謀叛を企て伊達晴宗の属下になった為、それ以降伊達領となったP25

〇亘理城主 郡主の候補者名 亘理胤盛 武石胤盛 亘理讃岐 相馬胤盛

相馬盛胤

浪江・幾世橋 館

①幾世橋←標葉を幾世橋と言い出したのは相馬昌胤と文献に残ってる

相馬昌胤は誰! 田丸直昌の可能性あり

田丸直昌の主君「北畠具房」は自称北畠の三重伊勢関係

三重伊勢国司を自称してる織田信雄の外野は顕信の子を詐称してた

だけで、大本が空白だから全部集団犯罪で出目を繕ってた自称公卿

1547年北畠具教の息子で生まれた北畠具房とは霊山記略に名ナシ

霊山記略は編集に関西公卿・武家総勢で自分のアピ原稿を投稿し編集されてるだけでなく福岡方面の名も出てる通り全国版で編集されてる

ここに名がないのはこの組織から存在を認められてなかったヤツ

②岡田

駒ケ嶺城主

①黒木

鹿島田中館

①桑折・郡

②蒲生

霊山記略にある賊将名称※記載側都合書記

近くにいる苗字は〇 28分の19 約3分の2いる計算

〇【相馬光胤】

〇【相馬長胤】

〇【相馬成胤】

〇【相馬親胤】

〇【相馬重胤】

〇【相馬胤治】

〇【相馬胤俊】

✕【宇都宮綱世】宇都宮直綱 帰順す

✕【中賀野義長】

✕【斯波家長】

✕【高師直】

〇【桃井直常】

✕【島津貞久】

〇【伊賀盛光】

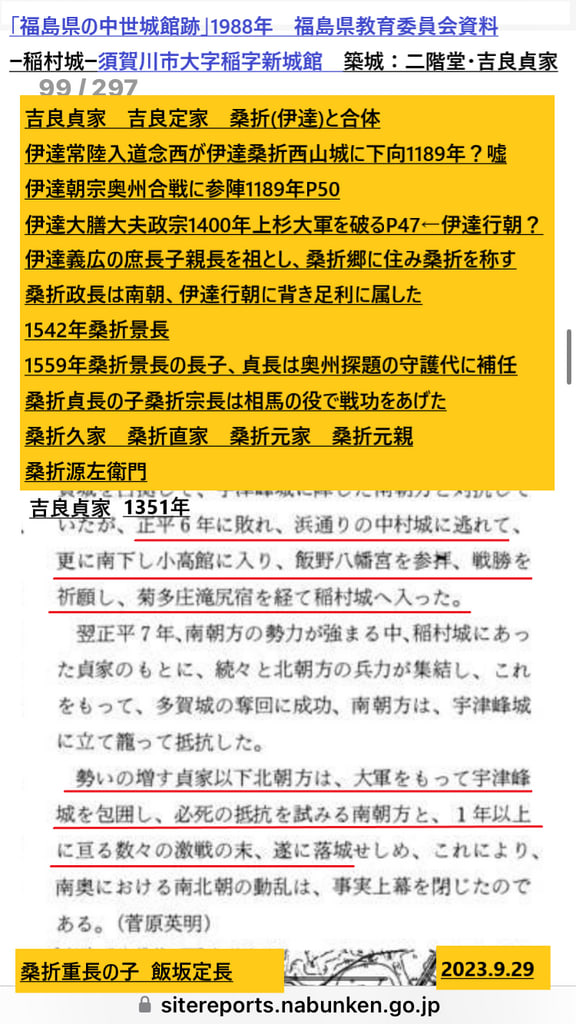

〇【吉良貞家】

〇【結城親朝】

〇【結城朝常】

〇【石川兼光】

✕【國隆孝】

✕【土岐頼遠】

〇【細川氏春】

✕【今川貞世】

〇【山名氏清】

〇【畠山基國】

〇【小川】

〇【田村】

〇【安達】

✕【北条英時】×菊池武時

⊶親王と天皇⊶

△仁は伏見・平安京派

〇良は醍醐・村上派

△量仁親王(光厳(院)天皇)後伏見天皇の皇子 北条高時1331年天皇とさす

△豊仁親王

◎後醍醐天皇即位中 /後宇多天皇法皇院政1317~1321年崩御の時1324年58歳

霊山記略に後村上天皇(義良親王)の前が後醍醐天皇になってるが父は護良

※義良親王(後村上)と尊良親王は吉野行宮1338年1月

3月に顕家21歳は和泉へ出発5月死亡

※義良親王(後村上)10歳と北畠顕信1338年5月18歳伊勢に向かう

〇邦良親王 後醍醐天皇の皇太子(後二条天皇の皇子が養子?)立太子1317年

〇世良親王 1330年逝去、北畠親房が仕えた

〇護良親王(尊雲法親王)天台宗座主2ケ月 28歳で刺され死ぬ 霊山記略P109

◎義良親王(後村上天皇) 護良親王の息子

〇尊良親王 土佐に流される 自盡する 自殺?

〇尊澄親王 讃岐に流される

〇静尊親王 但馬に流される

〇恒良親王 擒われる 囚われる? 立太子1334年10歳

〇成良親王 足利直義が奉り伊豆・相模・武蔵・上総・下総を鎮す

〇宗良親王

〇陸良親王 護良親王の皇子

〇守永親王

〇興良親王

◎熙成親王 長慶天皇 顕成の子

◎貞成親王 後亀山天皇 顕成の孫

北畠顕能は親王ではない 北畠顕信の子守親の子が顕能 顕信にしたら孫

貞成親王の子は小倉宮とウィキに出てる

これは顕能が九州筑紫で死んでるから、これから出てると思われ、そうなると

小倉宮を称する連中は、顕信の子のほうなんだよね

死ぬ前に現地で浮気した 女がいた前提にし、そこで出会ってるような空想をさせて、この空想できる部分で、そこで子が出来たように作るんだ

こういう人達

当初 田村庄司が大阪の陣まで出向き、顕家が死んだ通達でた後に、急に大阪方面から田村の姓に、顕という文字を入れた人物が浮上した

これが田村盛顕?

1366年 高麗人多数来朝 帰化永住を許される

【桑折】 桑折は懸田・伊達・郡・伊達崎・相馬・幾世橋・梁川を乱用

名前に「家」が入ってる 北畠顕家の成りすまし

名前に「左衛門」が入ってる 吉左衛門の子の成りすまし

1602年三春城代蒲生源左衛門の名ありP44

桑折源左衛門の名が墓地登記者に出ていた

桑折が真野五郎を称し続けた原因は顕成と松代が霊山脱出の時

避難先になってたからだ 真野長者が元々桑折ではなく、

桑折側が五郎の名を口にするのは真野長者の当時の主が真野

五郎。桑折が真野五郎を継いだと言い出した時期は真野長者

の農民が戦死した後。この時真野家を継いでもいないし田中

城にいたのは顕家の子孫で桑折側ではこの人物を顕家の子式

部少輔だと原稿に出している。これが真野長者・田中城

(館主)、この時田中城に天神堂の親族などいない

その時桑折(郡)がいた場所は右田浜の桑折上野の館だ

この田中城戦の時から桑折が郡と使い出してる

吉良貞家と混ざってる可能性あり城郭資料P99

桑折〇家の名が複数出されてる

北畠顕家の家からきてると思ったが吉良貞家の家も怪しい

吉良貞家が相馬に逃れて加勢を相馬親胤(結城親朝)に煽る

結城の庶子黒木が熊野堂城築城とされてるが、当時結城(黒木)

は北畠顕家の配下ではなく相馬親胤そのもの

だから結城宗広代官と出されてる。相馬一族が下向したメンツ

に相馬親胤の名はない(森の本で)

。

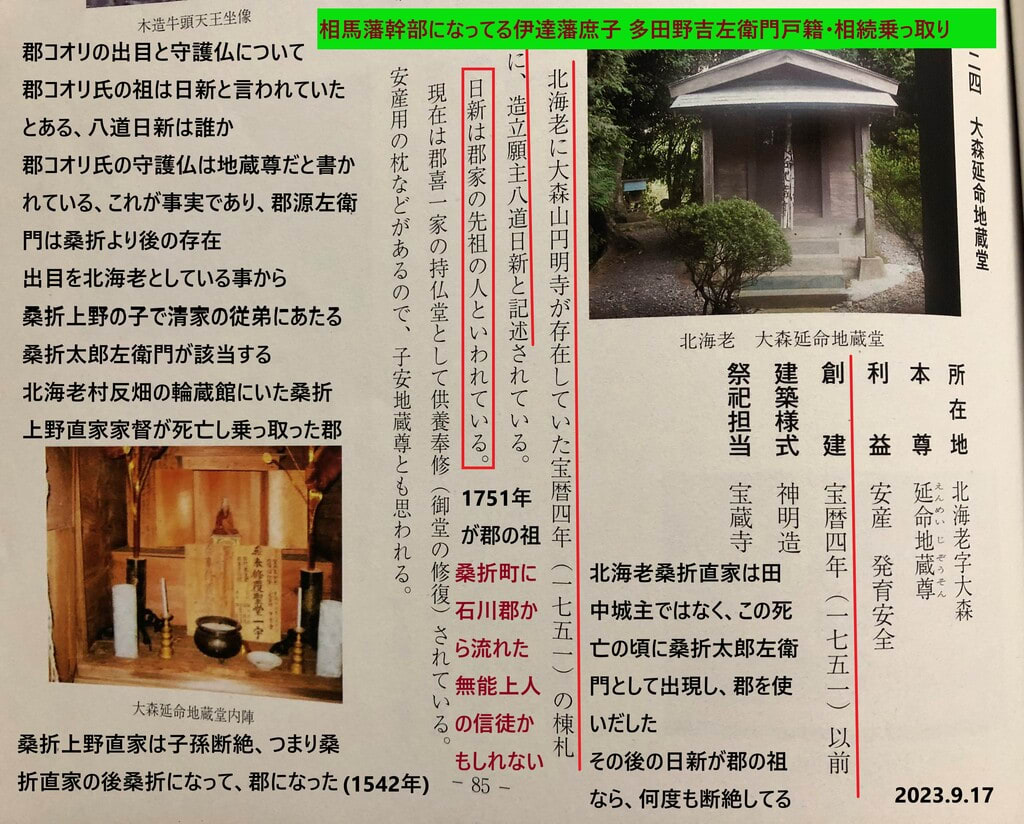

【郡】 桑折・伊達・石川・相馬・幾世橋・小丸・唯野・只野の苗字

伊達崎他

角田・柴田・小山田姓も疑いあり

桑折コオリの当て字を変えただけ どちらもコオリ役

1602年三春城代蒲生源左衛門の名ありP44

大正6(1917)年日立村に小丸源左衛門の名あり※小丸は移民

文哉という男児に自分の養女を結婚させてる※家族ナシ家庭

明治39(1907)年代日立村村長は唯野真太郎

桑折は桑折を出目にした伊達 郡の苗字で出目を現すものナシ

鹿島町北海老周辺にいた桑折上野直家の断絶の為に来たと

いう桑折太郎左衛門が、郡姓の有力大元で1542年以降

1661-1673年の間に唐神堤の土工監として郡勘右衛門の名あり

郡勘右衛門が一番最初 つまり1661~1673年出現

郡源左衛門の名が墓地登記者に出ていた

小丸源左衛門の名 源孫兄弟の文哉が婿養子に入った

小丸の世帯主が源左衛門

鹿島の北海老「大森延命地蔵堂」P85日新は郡家の祖とある

1751年の棟札あり 同場所に真言円明寺・天王社があった

顕胤の親族が天神堂の僧という記述は郡が梁川ー角田ー

大河原方面からの出目を使った偽装だとわかる

桑折太郎左衛門の時から宮城仙南が郡の名で入ってきてた

只野一郎の家が言う通り顕成側が 多田野吉左衛門※うち

只野一郎の家が言う当時の一郎側 多田野五右衛門※相馬藩側

郡勘右衛門とは只野一郎側に触発されてる

遺児になった吉左衛門らが身を寄せた親類たる郡家とは洗脳で

郡の家に子供が遺品幾分運んだらしいが、嘘だろう

だから吉左衛門を殺しただろと言ってるんだ

只野(但野)由五郎=由右衛門は赤の他人で吉左衛門の

遺品を所有物のようにして與惣治に糞みそ支払いさせてた

洗脳犯罪者が郡と只野一郎の家なのは明白 五は五右衛門の五

【只野】一郎 相馬藩家臣 手代の只野は2名いたようだがうちではない

只野五兵衛 只野甚五右衛門 只野商事はこの派生

只は枳の字キフウは枳風 但は但馬の但 唯は漢詩から引用?

多田野は郡山 多田は源満仲の別姓と言われてるが本当?

多田野を只野に変えたのはうちが先だ 只野一郎の家は

枳風と関係ない これを照合できる文献全部窃盗焚書された

子に「正教」の名を付けた 北畠正教は塚野目(国見)

只野五右エ門 源孫遺書には多田野源辰が五右エ門になってる

ように書かれてた

昔は多田野と使ってた うちも多田野と使ってた

これが只野一郎の家に「顕成は多田野を継いだと言われた

原因」だが顕成の子の資産の方が人望的にも大きかったのに

顕家時代の寄合衆の財産を顕成の子が継ぐと思うか?

この多田野の出目が郡山の多田野村にされてる事から、

多田野吉左衛門の名使い出した時、多田野の娘と結婚してる

【唯野】 唯野真太郎/日下石村長 明治39(1906)年

唯野友助=海東友助=津田応(應)助(愛知郷土史家)※金を詐取

唯野城助=海東の親? 真野連中(結社)のメンバー

唯野新八=唯野鬼風を称し吉左衛門の子を自称メトロパチンコ

唯野智=新羅智👈発見

【海東】 治承4(1180)年標葉郡樋渡村にて名馬寿留須内という母馬あり

海東小太郎平成衡の後室徳尼が頼朝に献上P9

1062年海道には海東平氏の一族、石城・標葉・楢葉・行方の

諸氏が一郡を領していたP7

源頼義の娘と結婚した成衡の本名は海東小太郎成衡

清原武則の孫にあたる真衡の養子P8

※この時代の話は信憑性ナシ 都市伝説作った連中がいて

この連中がこの話の元を出せと言われたら出せない

古文を出してみろって話になる

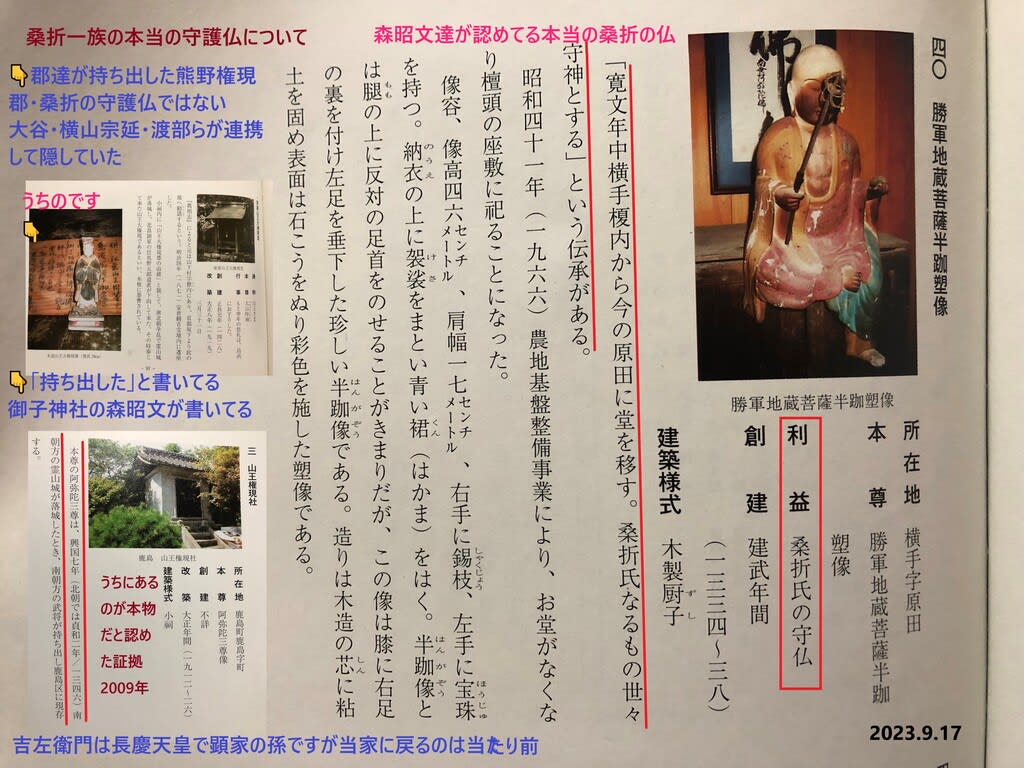

【森】鹿島 名前に「顕」が入ってた森昭文の親は顕家子孫成りすまし

【森】相馬 森正光商店というのがあった 伸光パチンコ景品交換所

相馬市中村1-3森正光と伸光パチンコ森勝蔵

相馬市黒木西立の黒木城建城者黒木大膳亮正光P230

②相馬光胤 黒木入道大膳亮正光

芦名光盛1110年

【星】酒屋 墓石に「顕」の文字が入ってる 北畠一門の成りすまし

霊山記略P75 寄合衆 星隼人正源是行 西川蔵人将監光明

霊山記略P75 寄合衆 星隼人正源是行 西川蔵人将監光明

霊山記略P87 寄合衆 星隼人正源是行 霊山町代皇山城が居城

霊山記略で、名前に「隼人」が入ってる人は『桑折と星』

ー桑折隼人武彦ー これらは大日本帝国海軍側の桑折と星が結託して付けてるだけ

鹿島の酒屋は一向宗移民

鹿島の酒屋は一向宗移民

【伊賀】 新宮小太郎時久(多々良氏)1368-1375年三峯城主ー新宮時兼弟

は小山七郎左衛門に改め、多々良氏としては八良行政が最初

の御(尾)山館・三峯城城主。八良行政より9代目の伊賀政重

は蘆名盛詮を奉じて小高木館に逃れ、後に自害

熊田伊賀忠氏は白川結城の老臣で子孫の若狭助兼ははじめ

与惣左衛門光行と称した 永正7(1510)年西白河郡泉崎村

「伊賀館」

天正7(1579)年泉崎村の伊賀館は白河勢として佐竹に敗北、

占拠された

ー福島中世城郭資料P143,163 ー

霊山記略P81 多田伊賀守行義 辛中村城主

【紺野伊賀】 森鎮雄の本P29 紺野伊賀

北屋形村藤迫の館におり、八沢浦沿岸の村を食む

元亀元年頃、1570-1573年頃北海老浦尻の館に移る

北郷の士で紺野というのはこの子孫

※北海老近辺は桑折・郡の巣

鹿島神社仏閣P35 北屋形に紺野伊賀の館あり

浪江町の南山中郷津島の城代紺野美濃守重義の二男伊賀守義治1558~70年に

北屋形の藤迫に移り、藤迫義治となのった。

その子紺野伊賀守義清まで2代が住んでいた。後に浦尻で移ってる。

北海老の祠官をしてた紺野P34

浦尻館主紺野氏P33

里正紺野吉左衛門 南屋形

紺野吉左衛門 小島田字東立谷にうちの熊野権現を「熊野権現堂」へ盗んで設置した その場所は遠藤貞信が住んでるとしても、もともとは原之坊蓮華寺で

修験の補陀落山円明院がその地へ熊野権現社を移し、明治6年に遠藤貞信側が熊野権現を移した この事件に相馬藩士として関与した

紺野吉左衛門 小島田字東立谷にうちの熊野権現を「熊野権現堂」へ盗んで設置した その場所は遠藤貞信が住んでるとしても、もともとは原之坊蓮華寺で

修験の補陀落山円明院がその地へ熊野権現社を移し、明治6年に遠藤貞信側が熊野権現を移した この事件に相馬藩士として関与した

【富田】 富田美作の子・将監という(北会津村・下荒居(井)城)築城者

相馬将監 恵日寺の寺侍で郡山安積の富田村が旧領で、蘆名に従臣

の元? ー福島中世城郭資料P167 ー

鹿島町の神社と仏閣P36-38

岩松義政(足利の一門)が神官として伊勢四日市から四日市日

光太夫を招いたという古文が出てるが、1455年になってる

がこれも改ざん 岩松義政は1419年逝去。息子は1420年

日里・中里・島・蒔田等に殺された。

岩松義政が50人位連れて1406年に来てると書かれてるが、

その構成員の名が全部ナシ

【猪苗代】 天正16(1588)年、猪苗代盛国の嫡子盛胤が猪苗代城を乗っ

猪苗代盛胤 取り、この翌月に伊達政宗に内応し、伊達政宗を勝利に導いた

梁川盛宗 盛胤は蘆名方につき、猪苗代町内で逝去

多分共有 ー福島中世城郭資料P170ー

決定打👉 猪苗代玄盛:宇多郡中野村清水に領主は殿舎を営み別邸とし

、清水御殿と称した 森鎮雄P49

【蘆名】 建暦2(1212)年蘆名遠江守盛連の6男、六郎左衛門時連が

喜多方市慶徳町の新宮城を築いたと言ってる

新宮氏は平姓でかなりの勢力者だったらしいが当時は蘆名

と戦する関係性。応永20(1413)年新宮盛俊は新宮城の西北の

高館城に立て籠もり蘆名と戦う1433年新宮氏滅亡

ー福島中世城郭資料P173・180ー

熱塩加納村・岩尾館築城者伝説 佐原義連P182

※蘆名の盛連 時連 佐原義連の流れから霊山記略の顕連の名は蘆名方面で

パクってた可能性大 蘆名が浪岡吉左衛門を称し元亀2(1571)年9月に死んだと

霊山記略の前半に記載 浪岡系図は最初から捏造で、顕通がまずいない・萩姫が妾として産んだ事だないから、最初から存在しない この顕通の名を最初に持ってきてるのは一条忠良の子だ、建通(久我建通)一条が久我成りすましをやって、久我と2つの名義を営業自演 この久我一派の名には「通」の字あり

久我一派の捏造 久我建通ー久我通久ー久我常通ー久我通顕