NHKnews

ビジネス社会

消える印刷

2023年5月31日 17時27分

印刷業界が1つの節目を迎えようとしている。

長年、業界をけん引してきた「凸版印刷」と「大日本印刷」の大手2社のうち、凸版印刷が社名の変更を発表。

ことし10月からは「TOPPANホールディングス」となり、新しい社名からは“印刷”という文字がなくなる。その背景を探った。

(経済部記者 當眞大気)

長年、業界をけん引してきた「凸版印刷」と「大日本印刷」の大手2社のうち、凸版印刷が社名の変更を発表。

ことし10月からは「TOPPANホールディングス」となり、新しい社名からは“印刷”という文字がなくなる。その背景を探った。

(経済部記者 當眞大気)

創業120年 老舗企業の決断

「ペーパーメディアの需要減少」

「原材料の供給面での制約」

「価格高騰」社名変更を公表した凸版印刷の資料には、厳しい経営環境を指摘する文言が並ぶ。

インターネットの普及や新型コロナの感染拡大、ウクライナ侵攻をきっかけにした原材料の高騰。

紙を扱う印刷会社にとって、経営環境を悪化させる要因は数多くある。印刷業界は長年、縮小が続いてきた。

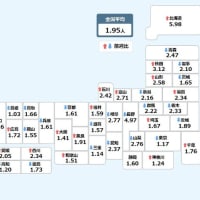

業界団体がとりまとめた全体の出荷額は1991年の約9兆円をピークに右肩下がりが続き、2020年には約4兆6000億円と30年間で半減している。

さらに新型コロナの感染が広がると、外出自粛やイベントの中止が相次ぎ、チラシやパンフレットなどの印刷物の需要も急減。

2019年までに2万か所あまりだった印刷事業所は2020年の1年間で約7000か所も減少した。

異例とも言える減少スピードだ。

いわゆる“紙離れ”とデジタルシフトの本格化で、凸版印刷はホールディングス化にあわせて120年余りにわたって社名に入っていた“印刷”という文字をなくすことを決めた。

プロジェクトの責任者を務めた坂井和則専務は、社名変更にはこれまでの事業だけにとらわれずに会社をさらに成長させる決意を社内外に示すねらいが込められていると話す。坂井和則 専務

「社名は会社の立ち位置やなりわいなどを表す非常に大事なものです。これまでの“印刷”というのは事業領域を示していますが、これからの時代はそこだけに縛られたくない。今後の海外事業の拡大も見据えて、これからはアルファベットの“TOPPAN”として会社を成長させていく方針です」

凸版印刷 その歩みは…

凸版印刷の創業は1900年。創業当時の本社工場関東大震災や第2次世界大戦といった混乱期も事業を続け、終戦直後には国から高い技術力を認められて紙幣の印刷を任されて戦後復興を支えた。

そして、高度経済成長期に入って大量消費社会を迎えると、カタログやスーパーのチラシなどの需要も高まり、印刷業の存在感はますます大きくなっていった。

しかし、時代が流れ、IT技術が進展していくと、社会のニーズは徐々に変化していく。

その変化を肌で感じてきたのが1992年に入社した高橋隼人さんだ。子どものころからカメラマンになることが夢だった高橋さんは大学で写真を専攻し、写真部に配属された。

会社は当時、ポスターやカタログなどの発注を受けて印刷する事業だけでなく、印刷物のデザインや企画から積極的に関わっていく方針をとっていた。

高橋さんの若手時代、カメラマンたちは主に“シートフィルム”と呼ばれる写真フィルムを使っていた。プロ向けの機材だが、振り返るとアナログな装備だ。

高橋さんが専門とするのは商業写真で、印刷後に商品そのものを“正しく再現する技術”が求められたという。

撮影現場では、仕上がりを意識しながらピントや明るさを緻密に計算してシャッターを切っていた。

商品の色合いなどが正確に反映されるように仕上げることがカメラマンの価値であり、面白さだったという。

しかし、入社から10年余りたったころにはデジカメの技術革新で写真データの画素数が向上。カタログなどに印刷してもフィルム写真と遜色ないレベルに達したという。

しかも、デジカメであれば、現場ですぐに写真を確認できて撮り直しも簡単。

写真データのやりとりも迅速化するなどフィルムにはなかったメリットがあるため、取引先からもデジカメの使用を求められるようになった。

デジカメを使いこなせなければ、プロとして仕事ができなくなる。

危機感を抱いた高橋さんは、指南書を読み込むなど必死に勉強したという。高橋隼人さん

「業界にパラダイムシフトが起き、デジタルを使いこなせないカメラマンは世の中から必要とされなくなる時代になった。振り返れば、社会全体でDXということばが聞かれるようになった今の状況と似ているのかもしれない」

以下略ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます