八丁畷

中国準平原が徐々に隆起してできた高原。

2017年3月4日弥生の壱

岡山・吉備中央町

~ 毎日楽しき田舎暮らし ~

岡山県の中央に位置する吉備中央町が舞台。

大阪から移住し、やることいっぱいの田舎暮らしを楽しむ大谷勝則さん(63歳)と妻の節子さん(62歳)が主人公です。

愛媛県出身の勝則さんは、ドラマ撮影の現場などで植木を扱う造園の仕事に就き、その後、水道設備会社に勤めます。

節子さんと出会ったのは58歳の時。お互い伴侶との死別を経験した者同士でした。

そして2012年に再婚を決意します。その後、大阪で暮らし始めたお2人。

しかし、土いじりが趣味だった節子さんは、あまり都会になじめませんでした。

そんな節子さんを見て「だったらすぐにでも田舎で暮らそう」と思い立った勝則さん。

畑が付いて眺めもいい、築70年の古民家を購入しました。しかし、家は床が抜けている状態

。勝則さんは前職で培った技術を生かし、節子さんと一緒にリフォームを始めました。

そして、2年の歳月をかけて母屋のリフォームが完了した2015年秋、お二人の本格的な田舎暮らしがスタートしました。

リフォームが終わっても、畑仕事に庭づくり、薪割り…と、やることいっぱいの勝則さんと節子さん。

なんでも手作りするご夫婦が見つけた、毎日楽しい理想の田舎暮らしを紹介します。

この日、勝則さんが始めたのは離れづくり。遊びに来た友人たちが泊まれるようにと基礎から作り始めました。

さらに夫婦で取り掛かっているのは、地元の方から頂いた間伐材や石を使った花壇作り。重い石も2人で協力して運んでいます。

その他、畑仕事に薪割りなど、気分次第でやることを変えていくのも楽しく暮らす秘訣だそうです。

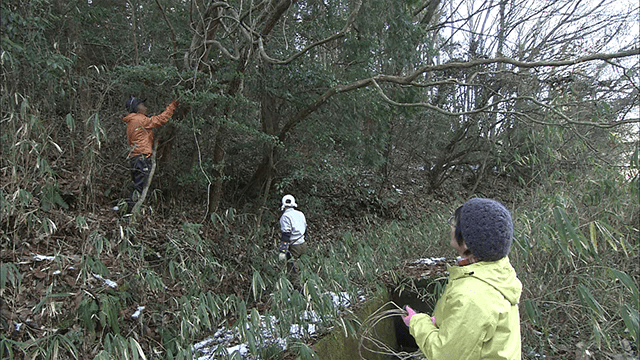

移住仲間である桐島さんの山で、籠作りに使うツルと椎茸栽培のための榾木を頂きます。

桐島さんにとっては管理が大変だという山は、大谷さんご夫婦にとっては宝の山。

節子さんは男性陣を指示して、ツルを採ってもらいます。

桐島さんご夫婦と宝の山に感謝いっぱいのお2人です。

私は3年後に関東近郊でこんなことを夢見ています。

2020年移住&共同生活計画

移住先でしたいこと

テレビ朝日「人生の楽園」公式サイト

中国準平原が徐々に隆起してできた高原。

2017年3月4日弥生の壱

岡山・吉備中央町

~ 毎日楽しき田舎暮らし ~

岡山県の中央に位置する吉備中央町が舞台。

大阪から移住し、やることいっぱいの田舎暮らしを楽しむ大谷勝則さん(63歳)と妻の節子さん(62歳)が主人公です。

愛媛県出身の勝則さんは、ドラマ撮影の現場などで植木を扱う造園の仕事に就き、その後、水道設備会社に勤めます。

節子さんと出会ったのは58歳の時。お互い伴侶との死別を経験した者同士でした。

そして2012年に再婚を決意します。その後、大阪で暮らし始めたお2人。

しかし、土いじりが趣味だった節子さんは、あまり都会になじめませんでした。

そんな節子さんを見て「だったらすぐにでも田舎で暮らそう」と思い立った勝則さん。

畑が付いて眺めもいい、築70年の古民家を購入しました。しかし、家は床が抜けている状態

。勝則さんは前職で培った技術を生かし、節子さんと一緒にリフォームを始めました。

そして、2年の歳月をかけて母屋のリフォームが完了した2015年秋、お二人の本格的な田舎暮らしがスタートしました。

リフォームが終わっても、畑仕事に庭づくり、薪割り…と、やることいっぱいの勝則さんと節子さん。

なんでも手作りするご夫婦が見つけた、毎日楽しい理想の田舎暮らしを紹介します。

この日、勝則さんが始めたのは離れづくり。遊びに来た友人たちが泊まれるようにと基礎から作り始めました。

さらに夫婦で取り掛かっているのは、地元の方から頂いた間伐材や石を使った花壇作り。重い石も2人で協力して運んでいます。

その他、畑仕事に薪割りなど、気分次第でやることを変えていくのも楽しく暮らす秘訣だそうです。

移住仲間である桐島さんの山で、籠作りに使うツルと椎茸栽培のための榾木を頂きます。

桐島さんにとっては管理が大変だという山は、大谷さんご夫婦にとっては宝の山。

節子さんは男性陣を指示して、ツルを採ってもらいます。

桐島さんご夫婦と宝の山に感謝いっぱいのお2人です。

私は3年後に関東近郊でこんなことを夢見ています。

2020年移住&共同生活計画

移住先でしたいこと

テレビ朝日「人生の楽園」公式サイト