大給城址は、西方眼下に九久平の集落を見下ろす標高204mの急峻な山上に築かれている。九久平は足助街道と新城街道との交差点であると同時に、巴川の水運と陸上輸送の中継地でもあるという交通の要衝であった。

城の東西には、尾根伝いに攻めてくる敵の侵入を防ぐため、堀切を設けている。東側からの進入路を通ると、門や櫓などで防御された虎口を抜け、曲輪を経て主郭へと至る。城内のいたるところには、花崗岩の巨石が見られ、主要な部分には石垣で固められている。物見岩からは尾張国をはじめ遠く鈴鹿の山々を望むことができる。岩上には一辺数㎝の穴が並んでいるが、いつ何のために開けられたかは不明である。水の手遺構は石垣を駆使して谷に設けられた大規模な取水施設である。主郭から南に下ったところにある曲輪は城主の館跡と考えられる。

本城は、もと土豪長坂新左衛門の城であったが、岩津(岡崎市)に進出した松平宗家三代の信光が攻略し、三男親忠(松平宗家四代)に与えた。親忠は細川城(岡崎市)とともにこれを次男乗元に譲り、乗元が大給松平氏の初代となった。大給松平二代の乗正は永正7年(1510)までに城の大修築を行った。以後、乗勝、親乗、真乗、と続き、天正18年(1590)六代家乗のとき徳川家康の関東への国替えに伴って上野国(現群馬県)に移り、大給城は廃城となった。、、、豊田市教育委員会(現地案内板より)

場所は愛知県豊田市大内町

東海環状線「豊田松平」IC下車。国道301号線へ左折。巴川に架かる「松平橋東」交差点を直進し、新しくできた「松平バイパス」を進みます。トンネルを出たらすぐ右側に、大給城址駐車場に向かう側道があります。

以前は「松平橋東」交差点で右折し、巴川沿いに進み、「九久平簗場」交差点で左折。町内を抜けるとバイパスのトンネル出口付近に出て「松平バイパス」付近で合流し、駐車場に向かう側道を右折するルートだったかと思います。

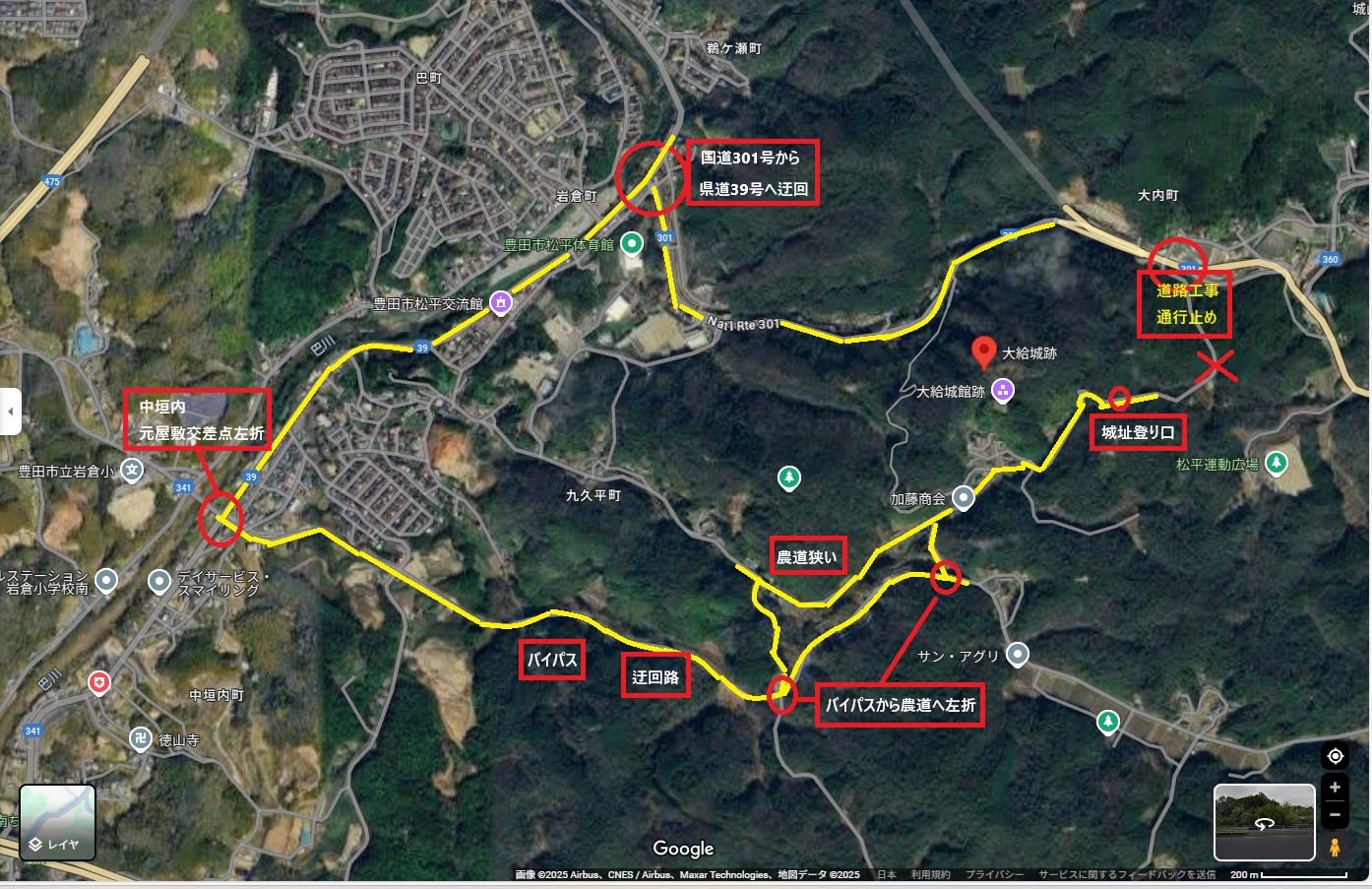

自分が訪れた2025年2月14日は、国道301バイパスから城址駐車場に向かう道が工事中で通行止めとなっていました。豊田市公式HPは→こちら

規制期間:令和6年11月26日〜令和7年3月31日予定※期間内終

通行止め、迂回路(豊田市公式HPより)

国道301号線周辺では大規模な工事が行われています。

なので、グルッと時計回りにほぼ340℃

迂回しました。

迂回しました。

旧国道301号線「九久平簗場」交差点を左折しないで直進!!

県道39号線「中垣内元屋敷」交差点を左折。バイパスみたいな舗装道路を走り、約1.2Km先の交差点で左折。または、その先約450mで側道を左折。どちらで曲がっても突き当たりを右折。里山の生活道路みたいな細い道を進みます。(途中には案内看板あり)

村の外れまで来ると急な上り坂となり、

しばらくすると左手に城址登り口の看板やのぼり旗が見えてきます。

遊歩道をしばらく行くと突き当たりとなり、左は「大給城址」、右は「松平乗元の墓」の分岐です。

「松平乗元の墓」

大給城を居城として五代にわたりこの地を治めたので「大給松平」と呼ばれるようになったそうです。脇に立つ手水舎の手洗鉢には、大給松平である信州龍岡藩主(星形要塞の龍岡城)「松平岩見守乗利」の名が刻まれています。

「国指定史跡・松平氏遺跡 大給城跡」の石碑

現地説明板・平面図

縄張図、、、「愛知の山城ベスト50を歩く」より一部加筆

城の東側から侵入し、反時計回りに大手道を進むと「虎口」「櫓台」「虎口・櫓台を伴った曲輪Ⅳ(平面図では曲輪2)」を通り、主郭である「曲輪Ⅱ、Ⅰ(平面図では曲輪1)」に至ります。

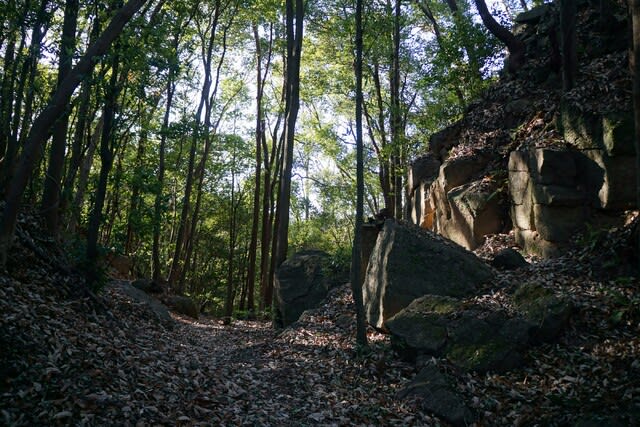

まず目を惹いたのは、巨石と堀切です。

堀切の堀底を伝って南側に下っていくと、何やら平坦地が段々と連なっています。現状では竹藪で、耕作地なのか曲輪なのか見当も付きませんが、見取り図では「曲輪A」となっている辺りのようです。

しかしこの斜面に点在する巨石には圧倒されます。

途中見つけた陶器の破片は出土品か???

時代など知る由もありませんが、何しろ国の史跡なので持ち帰ることなど絶対できません

とりあえずパズルみたいに組み合わせて写真に撮りました

すでにここから石垣が露出しているので気持ちが高ぶります。

自分は反時計回りに北へ向かいましたが、ここでは大手道から順路で説明します。

大手道を東から西に進むと曲輪Ⅳ(曲輪2)の切岸に突き当たり、右、左とクランクさせられます。

大手道は両脇が高く狭い半地下式で、片方の高台には「櫓台」があったようです。

「曲輪Ⅳ(曲輪2)」

南に開口した虎口をもつ曲輪Ⅳ(曲輪2)が待ち構えています。

この曲輪は主郭の下にある防御の曲輪です。ある意味この曲輪自体大きな「枡形」のようでも有ります。

内側から見た虎口

左右の土塁は石垣で覆われ、上部には櫓台があったと考えられています。

虎口土塁は上段の主郭にいたる。

虎口から直進し、突き当たりで右にクランクして

急な坂を登ると主郭にいたる。コレって枡形なのでは?

「主郭(曲輪Ⅱ)」

現地案内板の見取り図では主郭を(曲輪1)として、石塁で仕切られた二つの空間を一体として捉えていますが、石塁が西の曲輪を囲むように築かれていることから、西の曲輪が「内側」、東側の曲輪が「外側」となる構造から、西の曲輪が主郭であると言う考え方です。

曲輪Ⅳからの大手道は、この主郭(曲輪Ⅱ)北虎口でさらに南方向に屈折させて主郭(曲輪Ⅱ)へと至る。

曲輪Ⅳ(曲輪2)の虎口といい、主郭(曲輪Ⅱ)の北虎口といい、どれも土塁と石垣で厳重な装甲です。

さらに主郭北虎口石垣は、北面の主郭切岸に続いています。

北面石垣隅角部

そして、北虎口石垣は主郭に築かれた石塁に接続しています。

この石塁が主郭を曲輪Ⅱ(東側)と曲輪Ⅰ(西側)に仕切っています。

手前が曲輪Ⅱ、奥に見えるのが曲輪Ⅰ

「主郭(曲輪Ⅱ)」作平地

曲輪内には巨大な岩石が露出しており、その平坦な表面に城址碑が据え付けられています。

東端の土塁

曲輪Ⅱの南面切岸に回り込んでみると、北面と同様に石垣が取り巻いていました。

自然石を匠に採り入れて石垣を築いています。

どこまで続いているのかは確認できませんでした。

「主郭(曲輪Ⅰ)」

石塁で仕切られた西側の作平地。現在は東屋、現地案内板、露出した巨石の上には城址碑などが設置されています。

「主郭Ⅰ(曲輪1)南虎口」

石塁の南端で曲輪Ⅱとの出入りが可能となっているほか、南側の下段にある曲輪Ⅲ(曲輪3)へも行くことができるようですが、籔が激しく断念しました。

外側から見た南虎口

外枡形のようにも思いますが。

まるで虎口櫓台のような二つ並んだ巨石。ここを通り抜けて曲輪1へ

西端の一段低い場所には突き出すように巨石が露出しています。

まるで石舞台のような巨石「物見岩」

上部は平坦で、ここからの眺望は天下一品です。尾張国をはじめ遠くは鈴鹿の山々を望むことができます。

搦手道からみた石舞台のような巨石

主郭(曲輪Ⅰ)の西端は数多くの巨石が露出しています。

この隙間に搦手口を設けて帯曲輪から北側の曲輪へ下りていけるようになっています。

「北側の曲輪、帯曲輪」

搦手から下段曲輪

帯曲輪から主郭(東屋)

「帯曲輪石垣」

帯曲輪石垣、後方は主郭北面高石垣

竪堀石垣、後方は高さ3.5mにも及ぶ主郭北面高石垣

ちょっとした曲輪間にも竪堀・堀切

北西側帯曲輪・下段曲輪

西側巨石群

上段は主郭(東屋)

帯曲輪から見上げた高さ3.5mにも及ぶ主郭高石垣

主郭虎口下辺り、帯曲輪と水の手曲輪の境界辺りに築かれた石積みを伴う竪堀。 この石積が帯曲輪石垣に接続して一体化しています。

「水の手遺構」

北側の谷部に設けられた2段構えの貯水施設で、石垣に覆われ、周囲には竪堀や堀切で厳重な守りが施されています。

主郭である曲輪Ⅰよりも堅固な遮断性が感じられます。

上段の貯水施設(D)、から下段の貯水施設(E)を見る。

最大の見所

貯水施設高石垣(下段と上段の境のダム壁)

中央のV字切れ込み、ここから下段へ水を流したものと思われます。

地形を活かした見事な湾曲

下段貯水施設に残る井戸跡

下段最北端の高石垣

こちらもV字切れ込みが施されており、この溝からオーバーフローを谷に排水していたものと思われます。

北側の谷に向かって見事な高石垣が残りますが、下から見上げないと全貌が見えません。

しかし、西側、東側、どちらも急な崖と籔に阻まれ、北端へ回り込むことはできませんでした。

周囲に残る防御施設

東側の竪堀

水の手遺構西側の尾根に設けられた監視用帯曲輪

先端には石垣を伴う監視台

大手道は時計回りに東から南、西へと続きますが、反時計回りに東から北へ向かうと貯水施設があります。

従って、東からの侵入者にも厳重な警戒・防御施設が築かれています。

東から北に向かう帯曲輪

城道の石積み

その下段に当たる、北東谷部一帯にも小規模な曲輪が築かれ、石垣を伴っています。

ここでの見所は「石積みの堀」です。

石積みの堀切

同石積み部

竪堀

竪堀は水の手遺構へつづく

堀底から石積みを見る

土橋のようです

竪堀の石積み

【まとめ】

大給松平氏は天正12年(1584)頃、大給城から細川城(岡崎市)に本拠を移しています。その後、大給城がどうなったかを伝える資料は残されていませんが、現在見られる遺構は徳川氏、あるいは豊臣大名等による改修を受けていると考えられています。

三河では他に例を見ない石垣の城で、巨大な貯水施設を併設した縄張は特異な存在です。廃城後の改修がいつ・誰が・何のために行われたのか、今後の解明が待たれます。

ヤマップ行動記録

活動時間:1時間31分

移動距離:1.7Km

高低差:128m

ヤマップ3D

【御城印】

松平郷 松平東照宮にて

※参考、、、現地案内板、愛知の山城ベスト50を歩く、豊田市公式HP他

【大給城】

《大給松平氏の居城で三河では他に例を見ない石垣の城》

名称(別名);おぎゅうじょう(無し)

所在地;〒444-2217 愛知県豊田市大内町城下3

城地種類;山城

標高/比高;207m/130m

築城年代;15世紀末

廃城年代;天正18年(1590年)

築城者;長坂新左衛門

主な改修者;

主な城主;大給松平家

文化財区分;国指定史跡「松平氏遺跡」の1つ

主な遺構;堀切、曲輪、石塁、櫓台

近年の主な復元等;

地図;