富山城郭カードは→こちら

二回目の訪問、遺構編は→こちら

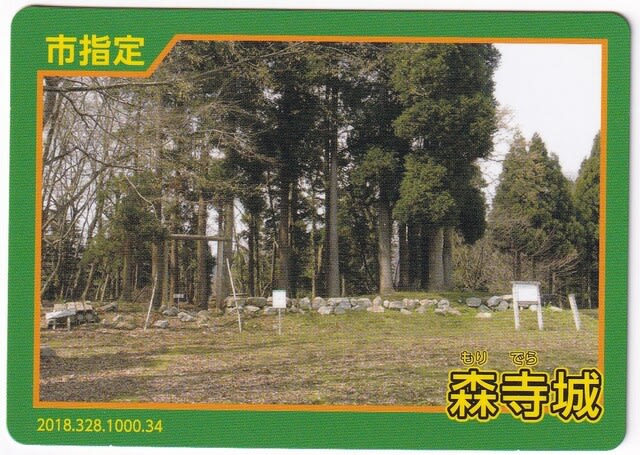

【氷見市指定文化財(史跡) 森寺城跡】 昭和48年1月30日指定

この城跡は、市の北部能登との国境に近く、阿尾川に沿うた標高162mの御殿山にあり、氷見から能登に向かう荒山街道を抑えていることから軍事的・政治的に重要な拠点となっています。本来は湯山城と言い、室町時代の中頃、能登守護畠山善統が築いた城と伝えられています。城郭には本丸・二の丸をはじめとして、これを取り巻く土塁・石垣・空堀などにみるべきものがあり、このように雄大な城構えは氷見随一です。氷見市教育委員会、、、現地説明板より

【見どころ】

氷見市森寺集落には「森寺城跡駐車場」の案内看板があるので車で行きやすい。

遊歩道と車道に分岐する。

コンクリート舗装されており急激な高低差は無いものの、道幅は狭く1車線のみですり替えは途中のポケットまで戻らないと不可能なので要注意。

森寺城跡登り口に整備された駐車場、案内看板もある。

この日の行程を案内看板の縄張り図に落とし込んでみた。急激な高低差がなく各曲輪の分布が少ないので比較的難易度は低い。

最初に「本丸・二の丸」方向と「搦め手口・城戸口」方向に分岐するが、今回はまず「本丸」「野崎屋敷」方面を回ってから、戻りに「寺坂屋敷」「搦め手口」を見学するコースとした。

◆「牛ヶ窪」

急峻な崖が続く道

途中で「堀切」が確認される。

◆「百閒馬場」

直線が続く道、当時馬場があったのだろうが?

◆「二の丸」

直進すると「サイダ屋敷」方面、小高い丘の方向に「本丸・二の丸」の分岐

【本丸・二の丸縄張り】

ここは森寺城の中心部に当たり、石垣を持つ土塁の内側が「本丸」、その外側の広い曲輪が「二の丸」と呼ばれています。二の丸には北側と南側の入り口があり、それぞれ部分的に石垣が積まれていますが、櫓台と推定される施設を持ち、石垣の残りも多い南側が「大手口」と考えられています。発掘調査では図に示した(石垣前と大手口にピンク色でし示した)二つの空堀が地中に確認されており、見かけよりも本丸の防御が硬かったと考えられます。

氷見市教育委員会

遊歩道側の「北側入り口」

本日初めて目にする石垣に興奮する。

二の丸全景

左側が「本丸石垣」、右側奥が「北側入り口」と「森寺城址公園」として整備解放された「休憩所」

桜の時期には親子ずれがピクニックで訪れるのでしょう。

休憩所から見た「本丸石垣」、手前は「井戸」

井戸は現在埋められている

二の丸外周に施された「切岸と帯曲輪」

大手口

大手口から見た切岸と帯曲輪

大手口の石垣

◆「本丸」

二の丸休憩所から見た桜越しの本丸石垣

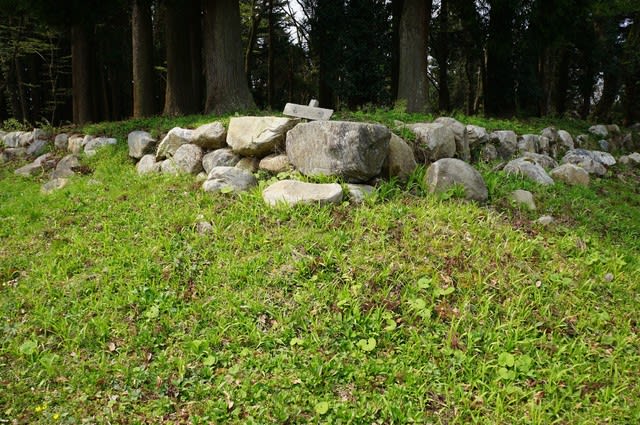

本丸石垣

東南隅より

東面の石垣列

本丸切岸

本丸南側斜面に崩れた石垣の跡が残る

本丸北側の切岸

分岐まで戻り「サイダ屋敷」方面へ進みます

◆「お花畑」

本丸・二の丸北側からサイダ屋敷側に広がる平坦地。文字通りお花畑だったのでしょうか?

ここで突然の現代の建造物出現(笑)

二の丸広場が公園化されたことに伴い公共施設としてトイレは必須と言うことでしょうね。残念ながら現在は使用禁止となっていましたが。

その脇にあるのが「サイダ屋敷」と二の丸「追手口」をつなぐ追手道

◆「本町」

サイダ屋敷の下と遊歩道を挟んで林に広がる一帯、かつては家臣の住まいが軒を連ねていたのだろうか。

◆「カンジャ屋敷」

看板は遊歩道沿いに設置されているが、実際は奥まったところにある

林を抜けた先に広がる平坦地。「カンジャ」ってなんのことやろ?

こちらの方言では「鍛冶屋(かじや→かんじゃ)」なのですが、今なら「患者」(笑)、時代劇的に言えば「間者」スパイか?(笑)

◆「展望所」

山の頂の先端部に広がる平坦地。たしかに展望が効く場所だが現在は樹木に囲まれ眺望は不可。

何かの曲輪があったのだろうか?それとも下から登ってくる敵を見張るという意味だろうか。

◆「野崎屋敷」

ここは森寺城の南西端の「野崎屋敷」と呼ばれる曲輪で、野崎九郎兵衛という侍がいたと伝えられています。曲輪の南東には大規模な二重の堀切が、南西には竪堀や畝状空堀群が設けられ、城内でも特に厳重な防御が施されています。

氷見市教育委員会

下は「ブンダンドウ」と「野崎屋敷」との分岐

谷を超え、向かいの山が目的地

階段を登ると平坦地が広がる

中央部に位置する井戸

切岸の下には大堀切が施されている

畝状空堀?

竪堀?

堅い守りは城外からの敵を食い止める役割があったのか?

井戸まであるということは籠城を想定した出城的施設かも知れませんね。

ここで折り返します

◆「サイダ屋敷」

「本町」から丘の方向に登り口があります。

登りきると平坦地が広がります。「野崎屋敷」より規模がちいさいけど展望の効く場所で本丸にも近い。

真下には城下町、遥か山の向こうには能登守護畠山氏の七尾城がある。

一旦登り口まで戻り看板から10分ほど歩く

◆「搦め手口」

ここは森寺城の北端の出入り口に当たり搦め手口と呼ばれています。西側の急斜面と東側の谷に挟まれた尾根上に、土塁と堀切を組み合わせた防御施設を設け、出入りの街道を折り曲げています。こうすることにより、一度に大勢の軍勢が入り込まないようにするとともに、外から城の内部を伺うことのできない仕組みになっています。ここには城門があったと推定されます。堀切の発掘調査では、そこが1m以上埋まっていることが確認され、現状よりさらに高低差があったと考えられます。

氷見市教育委員会

西側(左手方向)の急斜面と、東側(右手方向)の谷に挟まれた尾根上の土塁

西側土塁

東側土塁

左右の土塁で出入りの街道を折り曲げているのが分かる。

堀切

深い堀切の底部に水が溜まり水堀のようになっている。

「城戸口」は割愛しここで折り返します

駐車場裏にある

◆「寺崎屋敷」

搦め手口から侵入した敵を登城口で守る役目があったのか?

人名の付いた曲輪の中で唯一藪に覆われ整備されていないのは私有地だからでしょうか?

曲輪の数が少なく、いくつもの尾根に広く展開していない分コンパクトにまとまった城と言う感じでした。

本丸の石垣や井戸、切岸帯曲輪、大手口

野崎屋敷の井戸、竪堀・畝状空堀、大切堀などの堅い守り

搦め手口の土塁・切堀など

極めて保存状態が良く、見所が多い。

しかも雑草が刈り取られ、遊歩道が整備され、案内の標識・看板も分かりやすく管理状態も良いと感じました。

これは氷見市民としても誇らしく、今迄訪れたことが無かったのが不思議なくらいの史跡だと思います。

守山城と同じく、こちらでも猪の活動が活発でいたるところで足跡を確認しました。

遭遇すると危険なので気を付けてください。

【森寺城城】

名称(別名);もりでらじょう(湯山城)

所在地;富山県氷見市森寺字城山2479番地外

城地種類;山城(1672m/150m)

築城年代;16世紀前半

廃城;天正13年?

築城者;能登畠山氏

主な改修者;佐々成政

主な城主;畠山氏、上杉氏(長沢国光)、佐々成征

文化財区分;氷見市指定史跡

近年の主な復元等;廃城1585年(天正13年)頃

遺構;天守構造なし、曲輪、土塁、石垣

出典;越中中世城郭図面集Ⅲ

地図;