台風10号が過ぎてフェーン現象となった日本海地方。この日は朝から快晴で、気温は35℃を超える猛暑日。

自宅から日本海北陸高速道路をひた走り、約4時間で新発田市に到着。

郊外のラーメン店で腹ごしらえの後→こちら

いよいよ新発田城登城。

ナビ通り進むと本来「二の丸櫓」があった本丸北側辺りの自衛隊駐屯地正門付近に到着。

駐車場を探してぐるっと回ると、「白壁兵舎広報資料館」が見えてきて興味をそそられるが、グッと我慢して通過。

「新発田城址公園、駐車場」を発見!

そこからは「三階櫓」が正面に見える。

本丸から見て北西方向から自衛隊施設の塀沿いに「三階櫓」に進み、内堀越しの櫓を写真に収める。

青い空、碧色の堀の水、本丸の杜の緑、そして三階櫓の白壁が美しく映え、夢中でシャッターを切る。

いいね~~(^^)/

最上層の屋根の棟が丁字型でそれぞれの隅に一匹ずつ、合計三匹の鯱が載る全国でも唯一の櫓です。

新発田城の実質的「天守閣」といってもいい櫓だったそうです。

平成10年、溝口秀勝候入封400年事業を契機として平成11年から復元事業が行われ、平成16年7月に完成。

豊富な資料により忠実に復元されている。

堀沿いの遊歩道を進むと西隅に「旧二の丸櫓」が見えてくる。

縄張り図によると本来「鉄砲櫓」があった場所だが、解体修理を経て現在の位置に復元されたそうです。

江戸時代から現存する新潟県で唯一の城郭建造物で、国の重要文化財に指定されている。

隣に見えるのは島ではなく、かつて「土橋門」があった盛り土の「土居」

そこから堀沿いに東の方向に暫く歩くと「表門」に到達する。

国指定重要文化財

江戸時代からこの場所に現存する新発田城本丸正門の「表門」

入場料金や拝観料は無料ですが受付を設けてパンフレットの配布や説明をしてくれる監視員が常駐しています。

公開は3月21日から11月30日までの9時から17時までとなっています。

本丸内部は陸上自衛隊の駐屯地となっており塀の向こうへは侵入できません。

「三階櫓」本体への入館は不可です。

見学できるのは「表門」「辰巳櫓」「旧二の丸櫓」とその周辺のみ、「溝口公」銅像も寂しそう(;^ω^)

「辰巳櫓」から見た北西方向にそびえる「三階櫓」

しかし本丸の大部分は陸上自衛隊駐屯地となっており、多数の軍用車両等と城の組み合わせがまるで映画の「戦国自衛隊」のワンシーンのようで異様だが凄く興味深い!

「辰巳櫓」の内部見学

高田の馬場の決闘や、赤穂浪士としても有名な堀部安兵衛の父は、管理責任者をしていた同櫓の失火責任を負って浪人となったそうです。

平成10年、溝口秀勝候入封400年事業を契機として平成11年から復元事業が行われ、平成16年7月に完成。

豊富な資料により忠実に復元されている。

真新しい柱や梁、床板などをみると、金沢城の復元された櫓や百間長屋を思い出させる。

「旧二の丸隅櫓」の内部見学

古い建造物なのでモノトーンで表現してみました(笑)

重要文化財に指定された後解体修理され、二の丸北側から現在の場所(元の鉄砲櫓)に移設・復元された。

内部の構造や古い建築材料、巨大な柱などが目を引きます。辰巳櫓の真新しい造りとの対比が興味深い。

「表門」の内部見学

表門二階部分の内部構造が見学できるようになっています。また資料館として貴重な資料や三階櫓の模型なども展示されています。

入場無料。

巨大な棟柱

一節によると秋田杉で北前船で運んできたのではないか? と、監視員さんの説明がありました。

今ではなかなか手に入らない建築材料ですね。

表門二階に展示してある「三階櫓」の復元模型

凄く精密に造られています。当時の写真や絵図面などの資料がたくさん残っていたからこそでしょうね。

模型と同じアングル

この角度からの三階櫓は辰巳櫓からしか見ることができない。

丁字部分の屋根構造と櫓への入り口がハッキリと分かります。

内堀の外側の南東隅から、「辰巳櫓」「表門」「旧二の丸櫓」と三連に連なる威風堂々とした佇まい。

江戸時代からの現存建造物と復元された櫓の組み合わせが全く違和感がなく、

杜の緑、堀の水の色が青空に映えて本当に美しい。

新発田藩藩主で歴代新発田城主の溝口氏

明治2年の藩籍奉還、同4年の廃藩置県まで、初代溝口秀勝から数えて12代、274年にわたり新発田藩を治めてきた。

【初代秀勝公と加賀との関係】

越前を平定した織田信長の命で柴田勝家が上杉の南下に備え大聖寺城の修復と兵力の増強を図り佐久間盛政を城主とする。

勝家が賤ケ岳の戦いで敗北後、丹羽長秀の与力として溝口秀勝が大聖寺城に4万4千石で置かれた。

丹羽長秀没後は堀秀政の与力となったが溝口秀勝は大聖寺城主を継続。

堀秀政の子・堀秀治が加増移封され春日山城に移ると、あわせて秀勝も新発田藩に転封された。

これを受けて同年に小早川秀秋が江沼郡の領主となり、家臣の山口宗永を大聖寺城に6万3千石で置いた。翌年に秀秋は再び転封されたが、宗永は当地に残って秀吉の直臣となった。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで宗永は西軍についたため、東軍の前田利長に攻められて8月3日(9月10日)に大聖寺城は落城し、宗永は自刃した。その後は前田家の家臣が城代を務めたが、元和元年(1615年)の一国一城令のため廃城となった。寛永16年(1639年)には前田利治が7万石を分けられて大聖寺藩を立て、跡地に藩庁として大聖寺陣屋を設けた。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

その関係で「新発田市・加賀市友好都市」が提携され、本丸溝口公銅像横に記念碑が建立されている。

過去に訪ねた城と結びつきがあって非常に感慨深い訪問となりました。

2020年4月【大聖城】第2回目登城の際の記事は→こちら

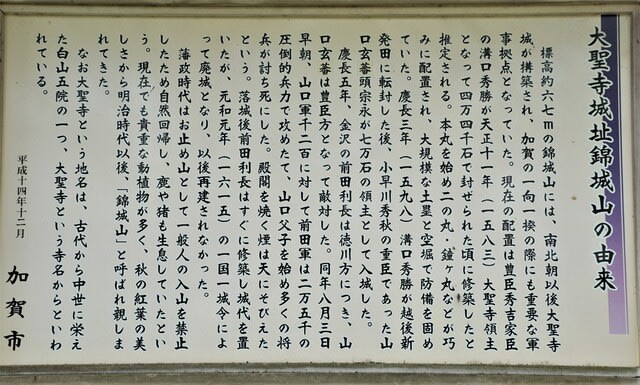

写真は石川県加賀市にある大聖寺城址に建つ案内板

歴代城主や大聖寺城の歴史を説明しています。

新発田市は溝口氏の家紋「五階菱」を「市章」にしています。→こちら

いかに新発田の領民に親しまれ、愛されていたかわかりますね。

なお溝口秀勝が加賀大聖寺から転封になる際随従したのが、後に豪農となる市島家。そしてその分家が市島酒造(創業1790年)です。

訪問記事は→こちら

歴代藩主の下屋敷(別邸)「清水谷御殿」、現在の国指定名勝「清水園」の訪問記事は→こちら

《本丸表門と旧二の丸櫓が現存し、三階櫓・辰巳櫓も木造再建される》

戦国時代にこの地の新発田重家が本拠地とした旧柴田屋敷跡に、慶長3年(1598)加賀大聖寺から入封した溝口秀勝が築城した。周囲を沼沢地に囲まれ会津方面に貼りだす瓢箪型をした得意な縄張りとなる。三代宣直の時完成し、本丸には事実上の天守として屋根が丁字型をした三階櫓が築かれた。丁字型の屋根に三匹の鯱が載る非常に特徴のある櫓で、古写真などを基に平成16年に再建された。また石落としを備えた櫓門の本丸表門と旧二の丸櫓が現存する。

出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

【新発田城】

《全国唯一三匹の鯱を戴く三階櫓を持つ城》

名称(別名);菖蒲城、舟形城、狐尾曳ノ城

所在地;新潟県新発田市大手町6

城地種月度に力類;平城

築城年代;慶長3年(1598)ごろ着手、承応3年(1654)完成

築城者;溝口秀勝、宣勝、宣直

主な城主;溝口氏

文化財区分;市指定史跡、重要文化財2件

近年の主な復元等;平成16年に三階櫓、辰巳櫓を木造復元

天守の現状、形態;層塔型 三重三階 木造(復元)

地図;

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)