【荒山城】

能越国境付近にも同名の城があるため、越中方の城であるが混同を避け敢えて「加賀荒山城」と呼ぶようです。

小牧長久手の戦いで徳川方に味方した越中の佐々成政。かつての僚友で秀吉方である加賀の前田利家とはこの一件で敵対関係になり、両者の国境付近(加越国境)では急速に緊張が高まりました。成政は加賀国境付近の防御を固めるうえで

「松根城」→こちら

「荒山城」

「一乗寺城」→こちら

を大改修し、「源氏が峰城」→こちら

もそれに準じる形で手を加えています。結局ここでは両者の激突はなかったものの、富山の役で羽柴秀吉の大軍の前に成政は降伏。越中の西半分は利家の嫡男・利長に与えられ、それに伴い加越国境付近の緊張状態は解消し、やがて廃城になったようです。

成政が大改修した3つの城を観てきましたが、非常に特徴が似ています。

1,防衛施設は前田方の方向を向いている

2,主要街道に面した立地

3,城の端の尾根に大堀切を設けて遮断している。

その他、専門家の意見として

加賀側から侵攻する敵軍を食い止めるための縄張り

大手虎口から主郭まで、計画的に設定された通路

虎口が明確で要所に土塁や櫓台を設けている

各曲輪に対する主郭の求心力が強い

等が挙げられています。

場所は

石川県金沢市荒山町

県道27号線、医王ダムの近く。

「荒山大橋」の富山県側橋詰にある駐車場からの案内となります。

駐車場の背後に見える左側の山がそうです。

先ずは下に降りて、忠魂碑の先にある農作業小屋まで行きます。

その先分岐がありますので、左方向山側へ進みます。目印は「鉄塔」です。

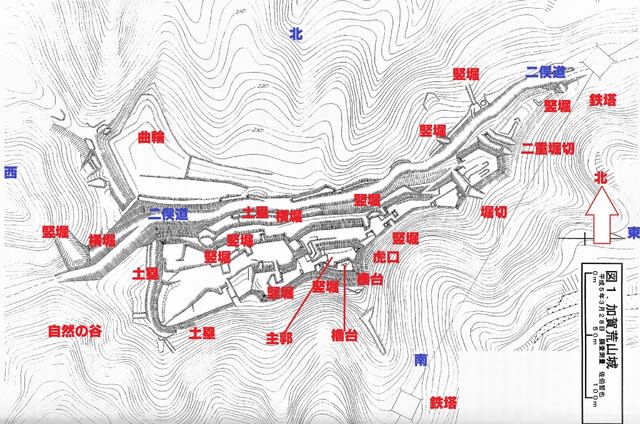

この東側鉄塔から城域となります。(この先南側鉄塔辺りが主郭付近となります。縄張り図参照)

東側鉄塔付近で二股に道が分かれています。右は林道(旧街道二俣越)で城の下を平行に走っています。

城跡へは左側の山方向に進みます。

縄張り図で城域と当日の行程を紹介します。(佐伯氏著・越中中世城郭図面集Ⅲ)

「一つ目の堀切」

通り過ぎましたが、東鉄塔までの道には既に堀切がありましたよ。左側の谷方向ですので見逃さないでくださいね。

尾根上を西に向かって進むと「二つ目の堀切」があります。

傾斜がきついせいか、向かいの壁が非常に高く感じる。それだけ深く切り込んでいるという事です。

そして「三つ目の堀切」は二重濠、二段濠とも言われており、堀切を平行にふたつ並べています。

渡り切ったところから平行に並んだ二つの堀を撮影しましたつもりでしたが、残念ながら表現できていません😿

ひとつ乗り越えたら、

また堀だよ!

ガッカリする様子が目に浮かびます。

さらに「四つ目の堀切」

深さ約6m、幅約10mの大堀切

壁を乗り越えるのは大変です。

大堀切を渡ったところには物見台があったとされる土盛りの跡があります。

ここから先、曲輪の幅は土塁によって狭められ、その土塁は虎口へと誘導されています。

平行に走る街道二俣越方向の斜面には竪堀

この先主郭へと向かいますが、主郭は一段高いところにあり、下から上へぐるぐる回る仕掛けです。

主郭から見た帯曲輪のような通路。

クランクして登った先に虎口

主郭にたどり着くには突当りの三差路をどちらかに曲がらなければならない。

主郭端に一段高い櫓台跡

現在はアンテナが建っています。

櫓台からの眺望

南西方向は急斜面の崖で、眼下には荒山大橋や医王ダムが見えます。

先ほど紹介した南側鉄塔が目の前に見えます。

先ほど上がってきた虎口まで戻り、城郭奥の西側曲輪へと進みます。

広い削平地が見えてきました。

この曲輪は南側と西側が土塁で囲まれています。

西側の土塁を超えて下を覗いてみると、腰曲輪のような取り巻きの平坦地があり、その先は深い谷となっていました。

西側からの眺望

深い谷は天然の堀

ロープで降りられるように管理者が設置したものと思われます。

城郭の西の端を確認したので、北側の緩やかな斜面を下って街道二俣越へ下りました。

ここからは二俣越を歩きながら、左右に見える城郭と堀の様子などを確認したいと思います。

先ほど見た西側の深い谷がどうなっているのか気になり、西へ向かいました。

谷の手前は北側の谷に向けて道が崩落していました。自動車でも通行できるような林道ですが、ここから先は進めません。

まさかこれが堀切なんてことは無いでしょうね(笑)あまりにも規模が大きすぎる。

しかし、縄張り図にはちゃんと大きな竪堀が記入してあるではありませんか!

恐るべし成政!

ここにも管理者によってロープが張り渡してありましたが、メッチャ怖かったです。

その先は細い土橋のような道が続いています。先ほどの西側の深い谷は直下に見えます。

当時の人は体一つで通行するのが精いっぱいだったでしょうね。

その辺で見切りをつけ引き返してきました。

西端の廓と街道を挟んだ北側に広がる平坦地。ずいぶん広いですが、城郭の一部ではないようです。

街道側には土塁らしきものが見えます。

北側平坦地からの眺望

そこから街道に戻り、城郭側を見てみると

街道と並行して横堀が彫られている場所もあり、切岸と土塁で防御していることがわかります。

街道と城郭が並行しているため常に上からの監視や攻撃が随所で可能となっているのが、「一乗寺城」や「松根城」と共通するところです。

そうこうしているうちに鉄塔が見えてきました。

往路での東側鉄塔分岐点に戻ってきました。

そして農作業小屋の分岐地点には運動会の旗のように、ここがゴールだよと言わんばかりの目印の赤いテープがお出迎えヽ(^o^)丿

「一乗寺城」や「松根城」とは違って、単独の尾根筋に展開する城域でしたが、とてつもない仕掛けが随所に設けられた鉄壁の守り。

成政はここまで守りを固めて何をするつもりだったのでしょうか?

佐伯氏が大変興味深い仮説を導いていらっしゃいますので、次回是非紹介したいと思います。

【加賀荒山城】

《》

名称(別名);

所在地;石川県金沢市荒山町

城地種類;山城

標高/比高;

築城年代;天正12年(1584)

廃城年代;天正13年(1585)以降

築城者;

主な改修者;佐々成政

主な城主;

文化財区分;

主な遺構;曲輪、堀切、二重堀切、竪堀、櫓台、虎口、土塁

近年の主な復元等;

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ

地図;