『ウィーンかたぎ』ヨハン・シュトラウス2世作曲です。

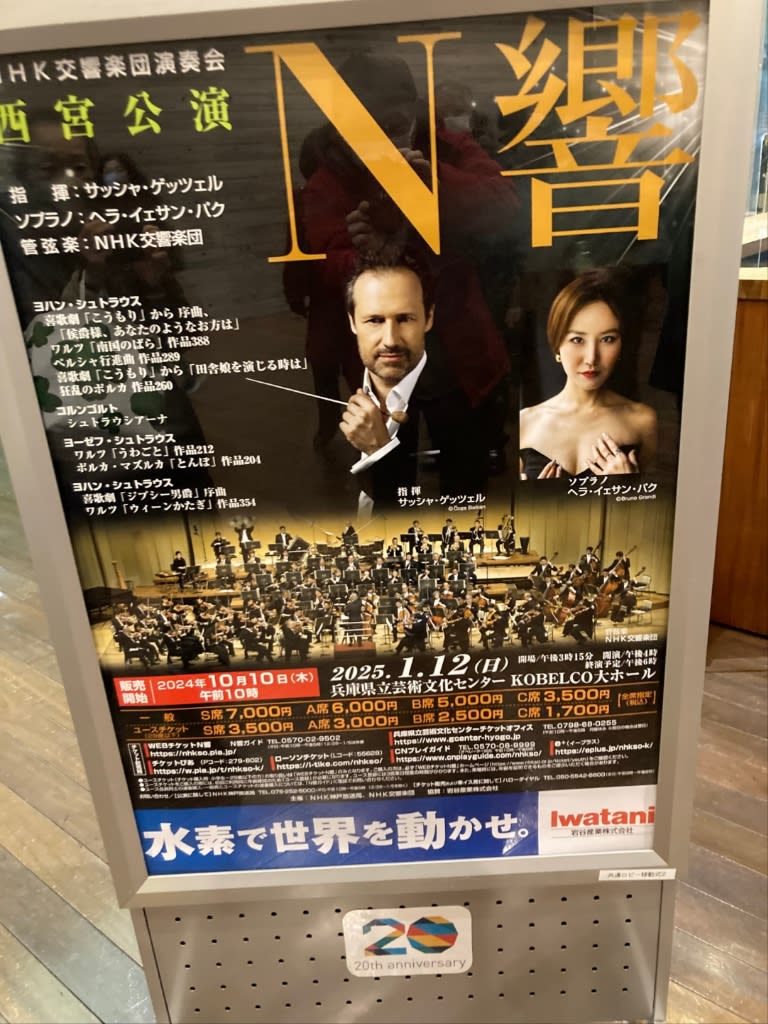

ウィーン育ちの指揮者サッシャ・ゲッツェルさん。

そして、新年にふさわしいウィンナワルツの数々。

華やかな舞台を締めくくるに、ふさわしい曲です。

よく言われることですが、ウィーンのワルツには、独特のリズムがあります。

単なる3拍子のリズムとは若干の違いがあります。

ワルツのリズムは3拍子。

『いち・にぃ・さん』ですよね。

ところが、本場のウィンナ・ワルツでは、1拍目を気持ち短く。そこへ2拍目がツッコミ気味で入り、しかも、3拍目に寄りかかるように若干長く演奏されます。

口で言うと、

『いち・にいっ(ここで0,1秒ほどの間があります)つ・さん』

のようなニュアンスでしょうか。

この絶妙な『間』は、晩年の小澤征爾さんですら、

『これってさぁ、やっぱりウィーン育ちのやつじゃないと、わかんねぇんだよね』

とおっしゃってました。

そのウィーンの雰囲気をゲッツェルさんはN響を通して、観客へ伝えようとしているのが痛いほど伝わってきました。

***

さあ、正式のプログラムが終了。鳴り止まない拍手にアンコール曲は……

『美しく青きドナウ』

これ、素人の私達には、結構、聞き馴染みのある曲。

でも、プロの演奏家にとって、実は演奏がとっても難しい曲なのだそうです。

確かに言われてみると、冒頭のストリングスは、小さな音でのトレモロ。

そこへ、おだやかな水面に、指先をほんのちょっとさわるかのように、管楽器が入ってきます。

それをどのタイミングで入るのか?

ここで問題になるのが、

『クラシックは一拍が長ぁ〜い』ということ。

その長い一拍のどの部分で音を出すのか?

演奏者にとっては緊張する『間』なのでしょうね。

さて、アンコール二曲目。

この流れで来れば、最後の曲はもちろん、

『ラデツキー行進曲』です。

この曲は聴衆もオーケストラと一緒に拍手で『演奏に参加』します。

指揮者ゲッツェルさんは、その拍手の強弱や、拍手をしない部分を、僕たち聴衆にわかりやすく『指揮』してくれました。

このアンコール演奏は、まさに、ウィーンフィル・ニューイヤーコンサートの再現そのもの。

日本の兵庫県、西宮市でウィンナ・ワルツが演奏されている。

そして、それを楽しみに聴きに来られるお客様がいる。

演奏会の余韻とともに、僕はもう、胸が一杯になりました。

感動などという、曖昧で、浮ついた言葉では言い表せない。

そして音楽という芸術は、演奏が終われば、もう、影も形もなくなり、消え去ってしまいます。

こんなにも儚く、それでいてあまりにも豊かな時間。

この体験を、何かに書き留めておきたい、素直にそう思いました。

そんな訳で、僕はこのブログを始めたのでした。

***

(ポチッと押して頂けると励みになります)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます