仏岩(ほとけいわ) 石龕(せきがん)

【データ】 仏岩 868メートル▼最寄駅 JR身延線・市川本町駅▼登山口 山梨県市川三郷町市川大門の碑林公園▼石仏 、仏岩への尾根道途中、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 仏像を納める厨子を龕という。これを石で造ったので石龕、この形の石造物が山梨県の市川三郷町の山間部に集中してある。その多くは道の土手を利用したもので、側面に柱になる石を二本立て、その上に屋根を乗せて室部を造る簡単な構造。『市川大門の石造物』(注)によると、四尾連湖近くの山保地区を中心に12カ所報告されている。その一つ、市川大門の碑林公園から四尾連湖に続く尾根道に訪ねた。碑林公園は中国の著名な碑を集めた公園(有料)で、ここの駐車場から登り出す。

人が歩く道は雨水の通り道になって削られていく。碑林公園から四尾連湖への道も人がよく歩いたのだろう、尾根道ながら谷底を歩くようなところがいくつもあった。その途中の土手に石龕がある。背後の土手が削られて浮いたような感じで建っていた。高さ85センチの側面になる石を二つ立て、その上に自然石を利用した横100センチの屋根を乗せている。屋根正面に彫られた蕪懸魚(かぶらげぎょ)が、この石龕の品格を上げている。

石龕に祀られた石仏は合掌した菩薩像。馬頭観音にしては頭上の馬頭が弱い。しかし『市川大門の石造物』にまとめられたこの石龕を含む12カ所の本尊はすべて馬頭観音としているので、ここでは馬頭観音としておく。どうしてこの地方に石龕が造られたかについて同書では、集落入口の守護や人馬の安全祈願などを指摘しているものの、それが石龕になった理由については不明である。

この先、四尾連湖への道は富士浅間を祀る古城山、武田時代ののろし台などを経て続き、その途中に馬頭観音が2基あるが、こちらに石龕はない。

(注)『市川大門の石造物』1995年、市川大門町教育委員会

【独り言】 四尾連湖近くの集落で石龕を見たのは20年前、蛭ヶ岳の帰りでした。そのとき撮影したのが上の写真です。近萩集落(上)と清水集落(下)の石龕でした。珍しい形の石造物でしたから、印象に残りました。今回は仏岩近くの帯那峠の石龕も訪ねました。

帯名峠は甲府へ出る峠でしたが、トンネルができた今は入口に獣除けのフェンスが張られ、峠の役目は終わったようです。峠までは舗装された緩やかの登りが続き、峠の左手の石垣の上に造られた覆い屋が石龕でした。龕内には船形光背の馬頭観音が三基。石龕には丸彫り馬頭観音一尊が基本ですから、これは他から運ばれてきたような印象です。この石龕の主はその三尊に奥に鎮座していました。やはり丸彫りでした。

思案岳(しあんだけ) 姥神(うばがみ)

【データ】 思案岳 874メートル▼最寄駅 会津鉄道・芦ノ牧温泉駅▼登山口 福島県会津若松市大戸町字高川▼石仏 私案岳への途中にある沢の先、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより▼この案内は拙著『里山の石仏巡礼』(平成18年、山の渓谷社)から転載したものです

【里山の石仏巡礼99】 会津若松から南にのびる会津西街道、この道が初めて大川を渡る手前に、高川の集落に入る道がある。岸壁に挟まれた闇川の奥に集落があるとは思えない細い道が続く。谷が開けると高川の集落。畑もあり田んぼもあるその先には、大戸山や思案岳など姥神が鎮座する山が控えている。

思案岳の入り口には「飯豊山」の文字塔が立つ。鳥居の扁額にも飯豊山とあった。飯豊山は会津の北にそびえる白い山。この山の本尊・虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)は稲の神であり、十三参りの智恵授けの仏として会津の人の信仰が深い。しかし高川では思案山を飯豊山の本山としている。伝承では「この山に住む姉妹神が一つの山に二つの神はいらないと、どちらかが別の山に移ることになった。蓮華の花が咲いた方が移ることになって、ある朝、蓮華は姉神の胸に咲いた。それに気づいた妹神は、姉ばかりにいい思いをさせてはなるかと自分の胸に移して、北の白い山へ飛んでいった」(山都町資料)という。

姥神は登山口から少し登った沢の対岸にあった。姥神がかならず川を渡った先にあるのは、結界(結界)と禊場(みそぎば)の神としての意味が含まれている。会津には子育ての神としての姥神も多く、そのほとんどが川の側に祀られている。橋の神としている姥神もあり、会津の姥神信仰は多岐にわたる。飯豊山の姉妹神にしても次のような伝承もある。「飯豊山に登ろうと旅をしてきた三姉妹があって、一番下の妹は猪苗代町の関脇で倒れ石になり、二番目の妹は山都町の相川で倒れ石になり、姉は飯豊山の姥の前で石になってしまった」(山都町資料)。倒れたところにはそれぞれ姥神が祀られた。

ところで思案岳の山中にある飯豊山奥の院だが、そこへ行く道はない。ただかすかな踏み跡があり、二本の木の枝を立て注連縄を張った行場を探しながら登れば、行ける。途中にある梯子や鎖場も参道の目印となり、これらを忠実にたどると岩屋を利用した奥の院に立つことができる。

【追加写真】登山口の鳥居と「飯豊山」、姥神

麓山(はやま) 矢大臣、左大臣(やだいじん、さだいじん)

【データ】 麓山 670メートル(国土地理地図に山名無し)▼最寄駅 JR磐越西線・関都駅▼登山口 福島県猪苗代町壺楊字壺下▼中腹にある社殿入口、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより▼この案内は拙著『里山の石仏巡礼』(平成18年、山の渓谷社)から転載したものです

【里山の石仏巡礼97】 麓山は端山・羽山・葉山とも書き、東北地方の南部に多い農耕の神が棲む山である。先祖を祀る祖霊信仰と作物の豊作を願う作神信仰の上に、修験道や神道の儀式が習合して、独特の信仰形態を生み出したのが羽山信仰といわれている。この山は、奥山に対してその端にある山との解釈があるとおり、ほとんどは集落近くの里山にあり、山中に社を構える。それは大きな社殿のところから石祠までさまざま、多くは小さな石祠で済ませている。信仰内容も集落により違いはあるが、集団で精進潔斎した後に登山をし、社に五穀豊穣を祈願する祭りを執り、管理から祭礼まですべて集落の住人で行なう点は共通している。祭礼の日以外、人が立ち入ることを嫌う山もある。

猪苗代湖畔近くにある麓山は壺下集落の山。杉林の中の道をしばらく登ると石段があり麓山神社の大きな社殿に着いた。山を登る人にとってはアッという間の登りである。石段の下、左右にあるのが石像隋身(ずいじん)。平安時代の貴人の護衛姿とされる隋身は、隋身門に祀られる。しかし麓山の隋身は露座で、向かって右が門を守る閽(かどのもりがみ)・矢大臣、左は罪人を捕らえる看督長(かどのおさ)・左大臣。麓山の隋身は胡簶(やなぐい)を背負い弓矢を持ち、台座に座るが左足を踏み降ろしている。いつでも立ち上がれるポーズをとる細かい細工である。これを刻んだのは信州高遠の石工。猪苗代町の案内には「保科正之公が信州高遠より会津に移封した際、石工を伴ってきたことを証明するもの」とあった。高遠石工は腕がよく、各地に出稼ぎに出て藩の財政を支えたことで知られている。

麓山のふもとの関脇には安産の神・優姥夷尊の御堂もある。この御堂こそ会津に広く点在する姥神の総本山的なお堂で、かつて会津の人は初産のときは近くに姥堂があっても、この御堂のお札をいただくのが習わしだった。ここも集落の人達が交代で管理している。

安達太良山(あだたらさん) 種字・大日如来(しゅじ・だいにちにょらい)

【データ】 安達太良山 1700メートル▼最寄駅 JR東北本線・二本松駅▼登山口 福島県二本松市岳温泉のあだたら高原スキー場▼石仏 くろがね小屋上部ある種字石(現在立ち入り禁止区域)、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより▼この案内は拙著『里山の石仏巡礼』(平成18年、山の渓谷社)から転載したものです

【里山の石仏巡礼96】 『どこかで春が』(百田宗治作詞、草川信作曲)の「春の三月 東風ふけば」の部分を、「青い山脈 そよ風吹けば」といまでも歌ってしまう。生まれ育った船引町の高台からは安達太良山がよく見え、春になると残雪をいだいた山脈が青く霞んでいて、この詩に重なった。山登りを始めてから、冬から春にかけて安達太良山によく登ったのは、幼いころ見た青い山に春を探していたのかもしれない。

安達太良山の山麓にある岳温泉の湯は、この山の中腹のくろがね小屋上部にある源泉から引いている。当時は丸太を削って作った樋を繋ぎ合わせてお湯を通す湯樋道が登山道になっていて、冬の安達太良山へ登るときはいつもこの道を利用した。勢至平から先の山腹を巻く辺りからは風が弱まり、湯樋がところどころ現れて安心感があった。あとはこれをたどればくろがね小屋に着いた。小屋の脇には地蔵菩薩が祀られていた。かつて、くろがね小屋のある場所には温泉街があったという。これが鉄山からの土砂崩れで埋まり多くの死傷者を出したのは、江戸時代の文政年間だったと伝えられている。そのときの死者の供養として立てられたのが地蔵菩薩だった。その後温泉は移転され、山麓の岳温泉に再建されたのは明治時代の終わりごろだったという。

岳温泉の湯元はくろがね小屋上部の谷間にある。さらに上には種字を刻んだ石があった。それは高さ1・5㍍、直径3㍍の大きな丸い自然石で、中央にアの種字が刻まれていた。種字は一字で仏を表す。種字アは胎蔵界の大日如来だが、すべての仏に通じる種字とされている。これがどのような経緯で安達太良山の山中の岩に刻まれたかは分からない。

平成9年、安達太良山の沼の平で火山ガスによる遭難があり、一帯は立ち入り禁止となった。これ以後くろがね小屋から先の谷も通行禁止になって、種字を刻んだ石への道も閉鎖されてしまった。

モロヘイヤとツルムラサキの苗がうまく育ち、6月下旬にプランターに植え替えました。まだ苗が半分以上残っていて、これをどうするか頭が痛いところです。6月はエシャレットの種を一袋まいたところ、これを毎日食べるハメになってしまいました。種から育てるのは楽しいことですが、収穫が多すぎ保存もきかない野菜は考えものです。種メーカーさん、家庭菜園用の種を少な目にした袋の販売をお願いします。

トマトとインゲンは間もなく収穫。こちらはほどほどに採れますから問題なしです。

帯那・大峠(おおとうげ) 馬頭観音(ばとうかんのん)

【データ】 帯那・大峠 860メートル▼最寄駅 JR中央本線・甲府駅▼登山口 山梨県甲府市上帯那町の竹日向集落▼石仏 天神峠の西、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 金峰山への参道の一つに、甲府の塚原から上帯那へぬけて塔岩へ出、ここから竹日向に向かい、金峰山の里宮である金桜神社に出るコースもあったという。その峠の一つ天神峠と塔岩を訪ねるため、竹日向の集落から目差した。

閉鎖されている林道に入って歩き出すとすぐ、左手の土手に石仏が並んでいた。4基の馬頭観音と文字の馬頭観音、それに「明治廿四年」銘のある子安地蔵。少し上にこれも馬頭観音が1基。集落に入口の奉斎場といった印象である。

林道はすぐ終わり、国土地理院の地図をみると天神峠へは左の沢沿いに登るようになっている。しかし道はない。右手にハッキリした踏み跡があるので、これをたどって尾根にでることにした。出た尾根は広い台地で、その片隅に馬頭観音が立っていた。高さ47センチの簡素な馬頭。後で立ち寄った竹日向の古老はこの場所を大峠と呼んでいた。峠の先にある畑に通う峠だったという。

目的の天神峠はこの馬頭がある尾根の東になる。しばらく登ってみたが、岩尾根で踏み跡もないので引き返した。先の古老の話によると、塔岩へ行くには竹日向の集落の奥から山腹をトラバースする道を利用したという。その途中に地図上にある天神峠があるのだが、古老は天神峠の名はしらないという。結局目的の天神峠と塔岩行きは断念した。

【独り言】竹日向の集落で出会った老女にまぬかれて、古老と三人でお茶をいただきました。古老の話によると、竹日向の集落は武田の北の守りとして古くはもっと上に集落があって、山を越えた牧丘と交流があったそうです。それを裏付けるように、集落内には江戸時代初期に甲斐から上信で盛んに造られた石祠型墓石と、そこに納められていた双体像が見られました。

竹日向の昭和40年前後の古い話になり、古老の若いころは集落まで車が入らず、老女が嫁いでくるとき昇仙峡から車道が開かれて、タクシーで嫁いできた最初の花嫁になったそうです。老女は車道ができるまえの人家と畑がたくさんあった集落の写真も見せてくれました。その畑にはいま木が植えられてしまい、狭い谷間の風景になってしまいました。古老は金桜神社が火事で焼失した時の写真集を見せてくれました。金桜神社は昭和30年12月の火災で境内13棟の建造物すべて焼失したそうです。

老女はかつて細草神社だったという集落を一望できる高台の公会堂に案内してくれました。昔は歌舞伎や盆踊りで大変賑わったというそこには、甲州独特の一石六地蔵や庚申塔などの石造物が並んでいました。ここは神社とお寺が一緒になってあった場所で、神社は集落の奥に移され、墓地は昇仙峡の羅漢寺に移したそうです。

一人になってしばらく公会堂の石造物を調べ、車に戻ると高台から老女が手を振っているのが見えた。車のハザードランプの点灯で挨拶を返しながら竹日向を後にしました。

羅漢寺山(らかんじやま) 石棒(せきぼう)

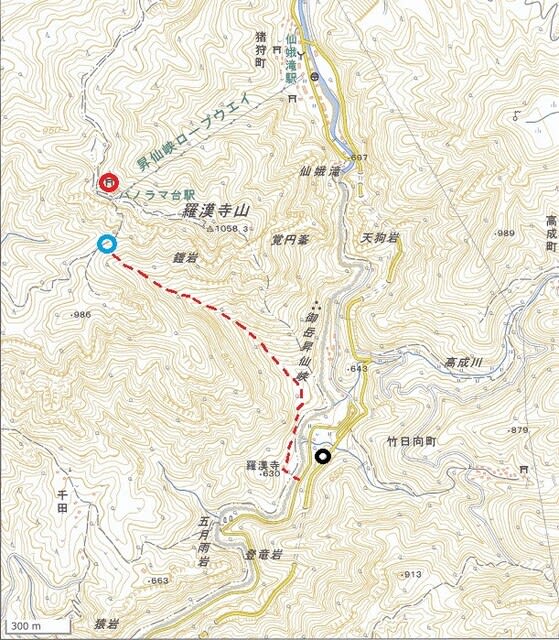

【データ】 羅漢寺山 1058メートル▼最寄駅 JR中央本線・甲府駅▼登山口 山梨県甲府市上帯那町の県営無料駐車場▼石仏 羅漢寺山ロープウェイ山頂駅、地図の赤丸印。青丸は萬霊塔、黒丸は県営駐車場▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 羅漢寺山はロープウェイで簡単に登れる山。山頂のパノラマ台駅の右手に建つのが八雲神社。ご神体の石棒は拝殿奥、「宝暦八寅(1758)」銘のある大きな石祠に納められたご神体だ。神社の案内にはこの地を八王子山とし、「永禄七年(1564)建立。当地甲斐の国巨摩郡郡猪狩村の氏神で、古来より石祠内に石棒を安置して祀り、夫婦和合と武運の神」とある。八雲は祇園信仰で牛頭天王を祭神とした神社のひとつ。

石棒については大護八郎氏の『石神信仰』(注)から紹介する。石棒は概ね縄文中期・後期のもので、関東中部地方から多く発見されている。目的は呪術的な祭祀に使われたものであり、女性を象徴する土偶に対し石棒は男性を象徴するものという指摘もある。この石棒は江戸時代以降、男根石の道祖神として祭られている例もわずかにあるが、多くは神社の御神体になっている。

八雲神社の石棒は高さ約50センチの丸石棒。円形の整った形は男根型ではなく、道具類でもない祭祀の石であることは確かである。それにしても石奉を納める石祠は、台座を含めると150センチにもなる大きさだ。かつての金峰山には九つの登山口があり、その一つの敷島町(北杜市)吉沢からの道はこの八雲神社を通った金峰山修験金桜神社の参拝の道。八王子峰と称していたこの山は、天台の山王21社のなかの八王子を勧請したのが始まりだったのかもしれない。

(注)大護八郎著『石神信仰』1977、木耳社

【独り言】 羅漢寺から羅漢寺山の南の谷にあるかつての羅漢寺跡を訪ねたのは1年前でした。今回はそこから尾根を目指し、あわよくばこの谷にある一ノ谷・二ノ谷・三ノ谷のある石造物のいずれかを見るという目論見もありました。しかし羅漢寺からのコースはピンクのテープがつけられ、1年前とは様子が変わっていました。これはクライマーがゲレンデへ向かう目印のようで、一組が大きな岩にアタック中でした。このテープに惑わされて谷を右往左往してしまい、結局見たのは前回と同じお寺院跡の石垣と石祠と「佛心弘宗大和尚/天保十五甲辰(1844)」の卵塔だけで、一ノ谷などへ入るルートは見つけられないまま尾根に出てしまいました。

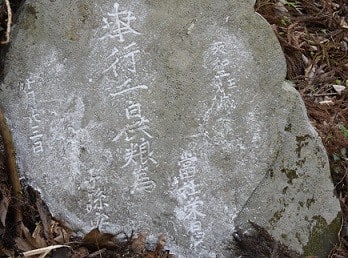

尾根に出たところに倒れていたのが「萬霊塔」。台座に「唯時文化二乙天(1805)/當山十九世蘭山代」銘がありました。

現在の羅漢寺は昇仙峡の遊歩道の近くに建っている曹洞宗の寺です。そこに立つ案内「羅漢寺縁起」によると、開祖は天台の有金僧都、大永年中(1520年頃)に俊屋桂彦和尚が中興開山して曹洞宗に改めた。これが慶安4年(1651)の火災後に現在地に移った、とありました。一方で、昔は北山筋(昇仙峡一帯の通称)の高野山と称し、真言宗だったこともあったようで、宗派からみるとこの寺の歴史は紛らわしい限りです。では羅漢寺の役割は何だったのでしょう。想像するに、この寺のかつての役割は金峰山へ入る天台・真言の修験者を支援する寺だったのではないでしょうか。金峰山への登山口は九つあって、もっとも知られていたのが敷島町吉沢の一の鳥居から御霊平・羅漢寺山・八王子峰を経て金桜神社へ下る尾根道でした。

保呂羽山(ほろわさん)成就碑(じょうじゅひ)

【データ】 保呂羽山 453▼最寄駅 JR大船渡線・千厩駅▼登山口 岩手県一関市藤沢町保呂羽▼石仏 保呂羽山山頂の保呂羽神社境内、地図の赤丸印。黒丸は登山口▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 保呂羽山は北上山地の南、岩手と宮城の県境の山に多い里山。その山頂には立派な保呂羽山神の社殿が鎮座しているのに驚かされる。保呂羽は作神、五穀豊穣の神で、その本社は秋田県横手市にある式内社の一つ波宇志別神社。この山は古くから神が鎮まる神体山で、古代に蔵王権現を祀った修験の山でもあったことはこのブログの保呂羽山(秋田)で案内した。古代に金峰・大峰の蔵王権現を勧請して祀った山は、山形蔵王、秩父武甲、武州御嶽、甲州金峰などいずれも地方を代表する名峰で、大きな社殿が建てられた。岩手の一関藤沢町の保呂羽山もこの地方の名峰、山頂に大きな社殿が建てられていた。

登山口を探して山麓を車で走っているうちに、山の東の峠に神社へ続く道をみつけて神社下まで入った。その社殿奥にあるのが修業成就の碑。

「奉勉月並万行十二ヶ年/寛永四丁□(1627)」「奉千日供養為/子孫安全/天和二壬戌歳(1681)/當社栄昌」「奉誦大乗経典一千部」など四基の石碑が倒れていた。一つ目の碑はいろいろな修業を12年続けたというもの。二つ目は子孫安全のため千日の業をした。三つめは大乗経典一千部を読んだ。これらの業が成就した証に石に刻んで建てたと解釈した。石碑はいずれも江戸時代初期のもので、保呂羽山はこの時代に盛況を迎えていたのだろう。

【独り言】 平安時代から中世にかけて神社は仏教徒に管理されるようになりました。神仏習合というもので、神社の境内にこれを管理する神宮寺・別当寺を建て仏式で神社を運営し、これは江戸時代まで続きました。しかし明治の神仏分離で神社と寺が別けられ、神社を管理していた寺が排除され廃仏毀釈に発展して、寺院や仏像が廃棄・焼却された痛ましい時代がありました。それでも保呂羽山の神社には仏教修業をしたことを示す江戸時代初めの石碑が残っていたのは、ありがたいことでした。もっとも廃仏毀釈は地方により濃淡があり、東北の山間部の山を見る限り、それほど激しい動きはなかったように感じます。

保呂羽山神社には鐘楼も残されてありました。鐘の銘には、貞享三年(1683)肥後熊本城主細川越中守の寄付で鋳造され、昭和17年に資源回収で供出されたとあり、それを昭和61年に鋳造したことが刻まれていました。細川と保呂羽山はどのような関係があったのでしょうか。『藤沢町史』(注)から拾い出してみました。

まず永禄年間(1558~1570)に、製鉄の技術者として招いたのが切支丹に理解があった備中・宇喜多領地の者で、切支丹の兄弟でした。伊達政宗に登用された切支丹後藤寿庵はこの保呂羽山がある藤沢城主の三男で、支倉常長の海外派遣を陰で支えた人でした。慶長元年(1597)保呂羽村の修験大兵院が九州天草島で切支丹の洗礼を受けて帰村しこともあり、地域ぐるみで切支丹信仰がすすんだようです。この後切支丹禁止令が出て、元和年中(1616~1624)には保呂羽山神社の三明院が切支丹禁止令に触れ別当を追放されています。それからさほどたたない貞享三年(1683)に、切支丹大名だった肥後の細川が保呂羽山に寄進を始め、毎年代参を送るようになったきっかけは、切支丹つながりとの指摘もありますが、それを示す資料は見つかっていないようです。

いずれにしても保呂羽山がある藤沢には戦国期から切支丹が伝わり、大籠がその中心地だったそうです。切支丹禁止後は、信者だった者はその親類まで調べ上げられ、類族帳を代々作成して藩に提出したそうです。それから三百余年の昭和27年に、切支丹の中心地だった大籠に聖堂が建てられ、今日に至っています。

烏兎山(うどさん)石祠・日の神(ひのかみ)

【データ】 烏兎山 323メートル▼最寄駅 JR大船渡線・陸中門崎駅▼登山口 岩手県一関市川崎町薄衣の金山沢集落▼石仏 烏兎山山頂、地図の赤丸印。青丸は男根の木祠、緑丸は稲蒼魂命神社▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 一関市の東部、川崎地区や藤沢地区に烏兎という山がいくつかある。その一つ、川崎町薄衣の烏兎山に登った。登山口は烏兎山南山麓の金山沢集落。中腹にある古峰神社への参道を利用した。

登山口の手前に男根を祀った木祠と「早池峰山供養塔」「巳待塔」の石塔があり、登り出してすぐ「稲蒼魂命」の木札が納められた神社があった。稲蒼は穀物の神である宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)を祀った神社のようだ。境内の藪のなかに大黒天と雷神・山神の文字塔などが並ぶ。

ゆるやかに登って行くと古峰神社の鳥居があり、「蠶影神(こかげがみ)/大正六年」銘の養蚕の神を祀った石塔が立つ。さらに登ると狛犬が護る古峰神社。山中にしては立派な神社である。

山頂へは古峰神社社殿の右手の踏み跡を辿る。ほどなく注連縄が張られた山頂で、屋根・室部を含めた高さが50センチの同じ石祠が三基並んでいた。石祠に銘はない。これが烏兎の神なのか。下山して話を聞いた老女は、山頂の石祠は日の神だと話していた。烏兎の神は日の神なのか。それはお天道様なのか。よくわからない。

藤沢町の高烏兎山も登ってみた。登山口は愛宕集落。山頂まで一直線の急坂の先に社殿が建っていた。しかしそれは愛宕神社。愛宕は火伏の神で、烏兎につながるものは何も見当たらなかった。

【独り言】 岩手の山では聞きなれない神社に出くわします。その一つに鵜酉神社がある卯子酉山(うねとりやま)があり、このブログでも案内しました。しかしこれと烏兎は違う信仰のようです。烏兎を調べてみると、語源は中国の伝説にある金烏玉兎(きんうぎょくと)の略だとあります。太陽には三本足の烏がすみ月には兎がすむ。転じて月日、年月の喩えとして使われるが、この伝説の詳細は不明のようです。

ところで烏兎山の山頂には三基の石祠があります。これを烏兎の神としても石祠は一基残ってしまします。どうして三基あるのか、三本足の烏に関係があるのか、これもわかりません。九州の長崎県雲仙市に烏兎神社があるそうです。この神社と関係があるとは考えられませんが、このブログの次回・保呂羽山で、岩手と長崎・熊本がつながった話を紹介します。

堂ヶ平山(どうがたいさん)山の神(やまのかみ)

【データ】 堂ヶ平山 496メートル▼最寄駅 弘南鉄道大鰐線・津軽大沢駅▼登山口 青森県青弘前市大沢の大沢駅▼石仏 堂ケ平山北山麓の桂清水、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 弘前市の南には、秋田との県境白神山地につながる山脈が続く。この一帯、かつては阿闍羅山を中心とした修験の山だった。その一角に神々が集まる堂ヶ平山がある。

大沢の街から堂ヶ平山の中腹に通じる林道は桂清水への道。桂清水は森のなかの桂の根本から湧き出す清水。清水を中心に修験の行場があったらしい。そこにある案内には「鎌倉時代初期、この地方に大きな勢力を誇った熊野系修験の福王寺跡とされているところで、藩政期には金光山市応寺がおかれ一大修験場として栄えた」とある。その手前に「十一面観音」の扁額がかかる鳥居があり、踏み跡をたどると覆い屋のなかに木祠を祀った観音堂に着く=上写真=。道はさらに奥へと続き、淡島堂に出る。ここで道は二分し、左を進むと毘沙門堂、弁才天堂を通って桂清水に出る。右はここで案内する山の神への道。桂清水の背後にはもう一つの山の神がある。

案内する山の神は右の道、燈明杉という大杉へ登る。大杉の奥に祀られた木祠に山の神が祀られている。高さは40センチ。垂髪であご髭をたずさえ、鉞を持って右ひざを立てて座る姿。これは秋田地方に多い山の神・三吉さんと同じである。堂ヶ平山のふもとを通る羽州街道は、南の矢立峠を越えると秋田久保田領の大館市。大館の里山にも三吉さんがあり、そこで見た山の神は大館太平山で案内した。もっとも、桂清水のもう一つの山の神には「大山祇神」と書かれた鉞を持つ山の神の絵があった。

堂ヶ平山山の神の前には高さ45センチほどの小さな狛犬が鎮座していた。

【独り言】 桂清水で休んでいると軽トラックが登ってきました。挨拶すると、堂ヶ平山の神々を管理していて見回りにきたという年配の男でした。男の話によると、この山にある十一面観音も山の神もかつては別の山にあって、祭りには一か所ずつ回ってお参りしていたそうです。しかし祭りをする人もへってきたため、この堂ヶ平山に集め祀ったというのでした。男はその中心になって、山の神や狛犬を背負って運んできた話をしてくれた。

それから男の話をもう一つ、清水が湧き出している桂の根本には石造の龍がはめ込まれ、清水は龍の口から流れ出しているという。のぞき見ると、たしかに桂の根に飲み込まれた龍の顔が見えた。傍らの「桂清水」銘のある石碑には「大正九年」とある。石の龍も同じ頃に取りつけられたのでしょう。

男に阿闍羅山を中心とした修験がどのようなものだったのか尋ねたが、それはわかりませんでした。仏像の解説書に、阿闍羅はサンスクリット語のアチャラナータ(不動明王)からきているとあります。前に津軽の久渡寺山を案内したとき「昨日はボンジュネ今日またアジャラ」というシーハイルの歌を紹介しました。そのときに、このボンジュネは梵珠山でアジャラが阿闍羅山だったことも案内し、今回は阿闍羅山も登るつもりでしたが、雨がひどくなってきたので断念しました。

岩木山(いわきさん) 狛犬(こまいぬ)、地蔵菩薩(じぞうぼさつ)

【データ】 岩木山 1624メートル▼最寄駅 JR奥羽本線・弘前駅▼登山口 青森県青弘前市の津軽岩木スカイライン終点●▼石仏 岩木山山頂、地図の赤丸印。青丸は避難小屋と地蔵▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 津軽岩木スカイラインとリフトを使うと簡単に雲上に出る岩木山だが、そこから山頂までは岩尾根を30分以上歩くことになり、5月初めの頂は雪に埋まっていた。そこで見た石造物は「岩木山神社奥宮」の石柱と社殿を守る小さな狛犬だけ。その狛犬も一体は凍り付いていた。山裾のリンゴ畑は花盛りでも、山はまだまだ冬だった。

岩木山の山頂は、最高峰の岩木山に東の巖鬼山南の鳥海山の三峰から成っているところから、ここに熊野の三山を勧請して岩木山に阿弥陀、巖鬼山に十一面、鳥海山に薬師を祀って岩木山三所権現としたのは中世の始めごろか。その痕跡が石造物で残っていないものかと登ってみたが、残雪が多く石仏探しには早すぎた。

【独り言】 9年前に赤倉神社から観音石仏を見て岩木山に登りましたが、風雨がひどく8合目で引き返しました。今回はそのリベンジでした。とはいっても5月の岩木山は雪が残っていて、荒れると冬山状態です。そこで車、リフトを利用して簡単に登る一番安易なコースで登山をすることにしました。

スカイラインのゲートが開いたのは8時、そこから30分もかからず8合目に到着です。9合目まで架かるリフトは9時30分からで、30分以上も待たされるので雪面をキックステップで登りました。久々の冬山気分です。年甲斐もなく浮かれて雪面を登ってしまったのは、車・リフトを利用した安易な登山のせいです。天気は下り坂、風も出てきてきました。

尾根に出てひと登りで鳳鳴ヒュッテ。昭和39年の冬に遭難した秋田県立大舘鳳鳴高校4名の霊を鎮め、再び遭難が起きないようにと建てられた避難小屋です。近くの岩場の陰に、4体の地蔵菩薩とそれを見守るようなもう1体の地蔵菩薩が立っていました。

谷地山(やちやま) 四国八十八霊場本尊(れいじょうほんぞん)

【データ】 谷地山 180メートル(国土地理院地図に山名無し。浅虫温泉の南西、浅虫トンネル上の180.6三角点)▼最寄駅 青い森鉄道・浅虫温泉駅▼登山口 青森県青森市浅虫字山下の陸奥護国寺▼石仏 護国寺の裏山一帯に点在、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより=下写真は弘法大師=

【案内】 浅虫温泉の裏山に建つ陸奥護国寺は真言宗の寺。寺の案内によると、創建は不明だが、津軽家の高野山菩提所の寺の縁で津軽に別院として建てられたが、僧の派遣が滞り廃寺に。これを大正末青森に再興したのは尼僧堤隆興だった。浅虫温泉の現在地に移転したのは昭和10年、このときに四国八十八霊場の本尊石仏も造立されたと伝えている。霊場本尊は本堂の裏山の尾根を大きくめぐるように置かれている。いまでこそ歩きやすい周回コースになっているが、石仏運搬のころは難工事だったようで、石仏は女性の髪の毛で編んだ毛綱で運ばれたという。

石仏はどれも新しく、表情が明るい。本尊の高さは110センチ、二重の台座の上に寺院銘と尊銘、下に寄進者の銘が入る。ぶら下がる白い笊は賽銭入れ。

【独り言】 上の写真、あまり見たくない光景です。すべての石仏に白い笊がひもで固定されていました。お賽銭は台座に直接置いた方がご利益ありそうですが……。

弘法大師・空海の四国八十八霊場の本尊は薬師如来が多く、阿弥陀や大日の如来もあります。観音では千手や十一面です。移し八十八霊場の石仏もこれを忠実に再現しています。同じような石仏が並びますから、これを一尊ずつカメラに写しながら登ると、正直あきてきます。そんなとき気を紛らわせてくれるのが、ちょっと珍しい仏菩薩です。四国霊場の本尊では9番法輪寺の寝釈迦、20番鶴林寺の地蔵菩薩、63番吉祥寺の毘沙門天、70番本山寺の馬頭観音などが気分転換になります。寝釈迦は涅槃に入った場所にあった沙羅双樹も彫ってある石仏もありますが、この谷地山の涅槃物にはありませんでした。鶴林寺の地蔵には鶴が彫られていることがありますが、これもありませんでした。谷地山の石仏は押しなべて平凡です。

空海と縁の深い虚空蔵菩薩も三体あります。空海は記憶力を倍増させる虚空蔵求聞持法の修行を行い、四国の室戸岬の洞窟で修業中に習得しました。当時仏教経典を覚えるためにはく求聞持法は必須の修行でした。その場所は南に空が見える洞窟が最適とされていました。室戸岬の洞窟もそのような場所です。

恐山フォト案内

恐山・菩提寺入口の山門

菩提寺と宇曽利湖

地蔵殿と地蔵山

地蔵山奥の院の不動明王

賽の河原

賽の河原の地蔵

血の池と宇曽利湖

墓石と地蔵

湯屋

恐山(おそれざん) 町石(ちょうせき)

【データ】 恐山 331メートル(地蔵山の標高)▼最寄駅 JR大湊線・下北駅▼登山口 青森県むつ市新町の円通寺▼石仏 青森県むつ市内から宇曾利湖の間、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 恐山といえば、宇曽利湖を囲む釜臥山など八峰を含む場合と、湖の近くの菩提寺を中心とした霊場をいう二通りあり、一般には菩提寺の霊場を指す。死者が集まる山、地獄の様相、地蔵信仰の地である。霊場を管理するのはむつ市内にある曹洞宗の円通寺。恐山縁起では慈覚大師円仁(794~864)を開山としながら曹洞宗になっている。江戸時代初めに山間部まで布教を広げた曹洞宗がこの地まで達していたのだろう。

かつては円通寺から恐山まで歩いて登った。その道には町石が置かれ、恐山を訪ねる人の道標となって今も残る。この道に車が入るように広げられたのは明治の中頃から。恐山で始まった硫黄採掘による運搬用の車道だった。この採掘で噴煙の吹き出し口は減少したという。確かに越中立山室堂の地獄谷にくらべると、穏やかな恐山の地獄である。

町石の始まりは円通寺から少し離れた小川町の消防署前に立つ角柱。「百二貮拾四丁」銘があり、「をそれ山道」銘の道標石も立つ。町石はここから市街地をぬけ、恐山に向かってゆるやかに登る道に点々と置かれている。円道寺のご住職の話では、道は若干変わったところもあるがほぼ昔のままで、建てられたのは安政(1854~1860)のころだという。釜臥山の分岐から湯坂道と称する下りで宇曽利湖へ着く。恐山菩提寺の駐車場近くに「壹番」の町石がある。

恐山への道には観音石仏も建てられた。先祖供養のための造立で、西国三十三所観音=上写真上=を意識してのものである。恐山菩提寺境内には坂東三十三所観音=上写真下=の幾つかが集められていた。

【独り言】 恐山の入山料は500円です。このなかには境内にある温泉の入湯料も含まれています。木造湯屋の木の湯舟で硫黄泉です。江戸時代の恐山は寺院が経営する治療の湯、湯治場だったようです。旅行家・菅江真澄は、寛政6年(1793)にうそり山(恐山)の湯に泊り、そこに臥していた病者から聞いた話を記録しています(注1)。今の恐山には三つの湯があり、その一つが薬師の湯です。温泉と言えばどこも薬師如来を祀っています。どうして薬師を祀るようになったのか、調べてみました。

温泉の開湯伝承には僧・行者・武将・猟師などいろいろな人物が登場します。そのなかで大元になった伝承の一つが兵庫県の有馬温泉の温泉寺開湯伝承です。有馬温泉では奈良時代の僧行基を温泉寺の開基、鎌倉時代の吉野の行者・仁西を再興の僧としています。昔から温泉は病気治癒の効果が知られていました。仏教では治癒・施薬は薬師の本願ですから、温泉と薬師が結びついたのは必然の成り行きで、各地の温泉にそれぞれに開湯縁起ができました(注2)。和歌山県の熊野の薬師の胸からお湯が沸き出る湯の峰も大元の一つで、その様子はこのブログの岩手・飛竜山で案内しました。有馬温泉や熊野に詣でた僧や行者がこれらの伝承を持ち帰って、それぞれの地で新たな開湯伝承が作られていったようです。

(注1)『菅江真澄遊覧記3』平凡社、昭和42年

(注2)西尾正仁著『薬師信仰-護国の仏から温泉の仏へ-』岩田書院、平成12年

【恐山 フォト案内】

兜明神嶽(かぶとみょうじんだけ) 石絵馬(いしえま)

【データ】兜明神嶽 1005メートル▼最寄駅 JR山田線・区界駅▼登山口 岩手県宮古市区界の兜神社▼石仏 兜明神嶽山頂、地図の赤丸印▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 盛岡と宮古を結ぶ山田線は閉伊(へい)川に沿ったJR路線で、大部分が川井村(現宮古市)の山岳を走る。その東の外れ、閉伊川の源流にそびえるのが兜明神嶽。山の南麓に建つ兜神社の案内には、平安時代末期にこの地方を治めた閉伊氏の事績が延々と記されていた。そのなかに祭神「品陀和気命(ほんだわけのみこと・保食大神)の護神徳は五穀を始め、山海諸々の食物及び蚕、牛馬などはことごとくこの神様のお恵み」とあり、馬の神様でもあったらしいが境内に石塔一つ見当たらなかった。

神社脇から合目石が置かれている。高さ40センチの小さな角柱で、一合目には「明治廿四年」銘。

兜明神嶽の山頂は巨大な岩峰。その中程の石祠の前に、平たい石に線刻された馬の絵があった。「明治四十三年」銘も。この石で兜明神は馬の信仰もあったことを確認できた。この石、本来なら馬頭観音なのだろうがここでは「石絵馬」としておく。

【独り言】 兜明神の山頂直下の岩場は、始めに鎖が取り付けられているものの、後は目印もないのでルートの見極めが必要です。登った日は横殴りの雨でしたので、多少緊張しました。関東の山では、岩場にはどこも鎖や梯子が十分すぎる程ありますから安心して登れます。最近はこういうところしか登っていない私などは、鎖どころか目印なども少ない東北の山では、ときどき不安に駆られるときがあります。

山頂には大きな石祠がありました。これば兜明神の奥の院なのでしょうか。ゆっくり調べたかったのですが、風雨のなかで足場が悪く、早々に下山しました。