去る2/26(金)、お台場の東京国際交流館にて、(独)中小企業基盤整備機構と中心市街地活性化協議会支援センターの共催による「平成21年度 街元気シンポジウム」が開催されました。つまりは経産省が行っている中心市街地活性化のプログラムの一つで、今年が4回目となります。

このシンポジウムは、“タウンマネジメントのあり方を主テーマに「ヒト、モノ、カネ」や「働く場所の創出」といった観点から各地の取り組みを紹介し広く普及啓蒙することで、各地のまちづくりや中心市街地活性化協議会の円滑な事業推進・発展に寄与し、各地の中心市街地の活性化に資することを目的”としたものです。

タウンマネジメントとは何かというと、中心市街地における商業集積を一つのショッピングモールに見立て、一体的に経営する考え方で、発祥地の英国には数々の成功事例があります。

しかしながら、我国の中心市街地活性化の現状は、とても芳しいとは言えない、いやむしろ深刻と言っていいかもしれません。

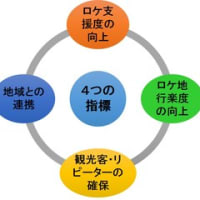

平成21年3月27日付で内閣府の中心市街地活性化担当が発表した資料によると、中心市街地活性化基本計画に掲げられた取組みの進捗状況や目標の達成状況等のフォローアップ(追跡調査)の結果、調査対象となった基本計画数31のうち、「現段階では十分に評価ができない基本計画が多い」という、大変あやしい状況にあります。

(これは、中心市街地基本計画の申請マニュアルで示された指針にも問題があります。)

今回のプログラムは、以下のようなものでした。

◆第1部◆

中心市街地活性化協議会支援センターからの報告

中心市街地活性化協議会支援センター長 平林 謙一

【事例発表】協議会活動のヒント

「協議会の交流の促進」

河木 照雄氏 (豊田商工会議所 副会頭)

「まちづくり会社の収益事業」

東 朋治氏 ((株)神戸ながたTMO 総括マネージャー)

「タウンマネージャーの役割」

前田 眞氏 (松山市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー)

◆第2部◆

【事例発表】事例から学ぶまちづくり

サブテーマ1 タウンマネジメントにおけるヒト、モノ、カネ、情報

「空店舗率50%からの胎動」

杉谷 第士郎氏 (米子市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー)

「地域資源の創造、まちづくり会社の活用」

吉井 茂人氏 (長浜まちづくり会社(株) コーディネーター)

サブテーマ2 中心市街地における働く場所の創出~地域に応じたビジネスモデル~

「年間売上1億円の徒歩圏内マーケット」

斉藤 俊幸氏 (地域活性化伝道師・地域力創造アドバイザー)

パネルディスカッション【テーマ:タウンマネジメントのススメ】

課題1 担い手の発掘

課題2 地域資源の活用

課題3 多様な関係者の巻き込み

コーディネーター:加藤 博氏 (青森市まちづくりあきんど隊隊長)

パネラー:第2部事例発表者(杉谷第士郎氏、吉井茂人氏、斉藤俊幸氏)

http://machi.smrj.go.jp/wn/topics/100301machigenki.html

パネルディスカッションの課題を眺めると顕著ですが、事例紹介も含めて、多くの地域で“人と組織”がボトルネックになっていると感じました。

タウンマネジメントを定石通り進めようとしても、活動の土台となるコミュニティが機能しなければ、うまくいかないのは当然かもしれません。スポーツに例えれば、ある人は野球を、ある人はサッカーを、またある人はラグビーを、というように、同じフィールドでそれぞれが異なる競技をするようなもの。ルールが違う、ボールが違う、互いが目指すゴールが違うことに気付かなければ、良い結果は出るはずもありません。

もちろんタウンマネジメントそのものは大事ですが、それだけではなく、「コミュニティをどのようにマネジメントしていくか」について、きちんと検討し、まとめていく必要がありそうです。

このシンポジウムは、“タウンマネジメントのあり方を主テーマに「ヒト、モノ、カネ」や「働く場所の創出」といった観点から各地の取り組みを紹介し広く普及啓蒙することで、各地のまちづくりや中心市街地活性化協議会の円滑な事業推進・発展に寄与し、各地の中心市街地の活性化に資することを目的”としたものです。

タウンマネジメントとは何かというと、中心市街地における商業集積を一つのショッピングモールに見立て、一体的に経営する考え方で、発祥地の英国には数々の成功事例があります。

しかしながら、我国の中心市街地活性化の現状は、とても芳しいとは言えない、いやむしろ深刻と言っていいかもしれません。

平成21年3月27日付で内閣府の中心市街地活性化担当が発表した資料によると、中心市街地活性化基本計画に掲げられた取組みの進捗状況や目標の達成状況等のフォローアップ(追跡調査)の結果、調査対象となった基本計画数31のうち、「現段階では十分に評価ができない基本計画が多い」という、大変あやしい状況にあります。

(これは、中心市街地基本計画の申請マニュアルで示された指針にも問題があります。)

今回のプログラムは、以下のようなものでした。

◆第1部◆

中心市街地活性化協議会支援センターからの報告

中心市街地活性化協議会支援センター長 平林 謙一

【事例発表】協議会活動のヒント

「協議会の交流の促進」

河木 照雄氏 (豊田商工会議所 副会頭)

「まちづくり会社の収益事業」

東 朋治氏 ((株)神戸ながたTMO 総括マネージャー)

「タウンマネージャーの役割」

前田 眞氏 (松山市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー)

◆第2部◆

【事例発表】事例から学ぶまちづくり

サブテーマ1 タウンマネジメントにおけるヒト、モノ、カネ、情報

「空店舗率50%からの胎動」

杉谷 第士郎氏 (米子市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー)

「地域資源の創造、まちづくり会社の活用」

吉井 茂人氏 (長浜まちづくり会社(株) コーディネーター)

サブテーマ2 中心市街地における働く場所の創出~地域に応じたビジネスモデル~

「年間売上1億円の徒歩圏内マーケット」

斉藤 俊幸氏 (地域活性化伝道師・地域力創造アドバイザー)

パネルディスカッション【テーマ:タウンマネジメントのススメ】

課題1 担い手の発掘

課題2 地域資源の活用

課題3 多様な関係者の巻き込み

コーディネーター:加藤 博氏 (青森市まちづくりあきんど隊隊長)

パネラー:第2部事例発表者(杉谷第士郎氏、吉井茂人氏、斉藤俊幸氏)

http://machi.smrj.go.jp/wn/topics/100301machigenki.html

パネルディスカッションの課題を眺めると顕著ですが、事例紹介も含めて、多くの地域で“人と組織”がボトルネックになっていると感じました。

タウンマネジメントを定石通り進めようとしても、活動の土台となるコミュニティが機能しなければ、うまくいかないのは当然かもしれません。スポーツに例えれば、ある人は野球を、ある人はサッカーを、またある人はラグビーを、というように、同じフィールドでそれぞれが異なる競技をするようなもの。ルールが違う、ボールが違う、互いが目指すゴールが違うことに気付かなければ、良い結果は出るはずもありません。

もちろんタウンマネジメントそのものは大事ですが、それだけではなく、「コミュニティをどのようにマネジメントしていくか」について、きちんと検討し、まとめていく必要がありそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます